暴排トピックス

首席研究員 芳賀 恒人

1.暴力団の「自壊」はさらに進んでいる~その先を見据えよ

2.最近のトピックス

(1)AML/CFTを巡る動向

(2)特殊詐欺を巡る動向

(3)薬物を巡る動向

(4)テロリスクを巡る動向

(5)犯罪インフラを巡る動向

(6)誹謗中傷/偽情報等を巡る動向

(7)その他のトピックス

・中央銀行デジタル通貨(CBDC)/暗号資産(仮想通貨)を巡る動向

・IRカジノ/依存症を巡る動向

・犯罪統計資料

(8)北朝鮮リスクを巡る動向

3.暴排条例等の状況

(1)暴力団排除条例に基づく逮捕事例(東京都)

(2)暴力団対策法に基づく中止命令発出事例(静岡県)

(3)暴力団対策法に基づく中止命令発出事例(富山県)

(4)暴力団対策法に基づく再発防止命令発出事例(神奈川県)

(5)暴力団対策法に基づく再発防止命令発出事例(群馬県)

(6)暴力団対策法に基づく再発防止命令発出事例(埼玉県)

1.暴力団の「自壊」はさらに進んでいる~その先を見据えよ

全国最大の指定暴力団である六代目山口組が分裂して10年が経過しました。分裂の原因としては、強権的な組織運営とカネの問題があったとされました。直系組長である直参は毎月100万円前後の上納金の負担があるうえ、盆暮れ、篠田組長の誕生月の1月には直参が連帯して5000万円、1億円といったイレギュラーな徴収がなされていたほか、(弘道会傘下組織から)ミネラルウォーターや米などの日用雑貨の購入も押し付けられていたうえに、シノギ(資金獲得活動)では弘道会が優先されていたという、いくつもの不満があったこと、高山若頭(当時)が社会不在だったことも、神戸山口組の決断を後押ししたと考えられています。

警察当局の取り締まり強化や暴力団排除運動の高まりで、神戸山口組との対立抗争は沈静化しつつあり、組事務所の使用差し止めや立ち退き、閉鎖も相次いでいます。ただ、銃を使った事件は断続的に発生しており、警察当局は警戒を続けています。六代目山口組は2015年8月27日に分裂し、離脱した組長らが神戸山口組を結成、その後、神戸山口組からは任侠山口組(現・絆會)と池田組が離脱しました。警察庁によると、分裂以降、4団体が関連する抗争事件などは2024年末までに165件発生、2019年には銃撃で組員が死亡する事件が相次ぎました。警察庁は2020年以降、六代目山口組と神戸山口組などを暴力団対策法に基づく「特定抗争指定暴力団」に指定、警戒区域内で、組員5人以上での集合や組事務所への立ち入りを禁じ、これにより暴力団の活動は(コロナ禍もあって)極度に制限されることになりました。住民らの暴排運動もあり、かつて兵庫県淡路市にあった神戸山口組の本部事務所は2017年、「暴力団追放県民センター」が住民に代わって使用差し止めを求めた代理訴訟で仮処分が認められ、その後、売却されました。尼崎市内でも2013年に8か所あった暴力団事務所が2022年9月にゼロになりました。年10件以上起きることが多かった抗争事件は、2024年は3件にまで減少、準構成員らを含めた勢力は2015年末時点で六代目山口組1万4100人、神戸山口組6100人でしたが、傘下組織の離合集散もあり、2024年末には六代目山口組6900人、神戸山口組320人にまで減少、絆會と池田組はともに約140人にとどまり、勢力差は大きく広がりました。ただし、最近も銃を使った事件は起きており、神戸市長田区では2023年、ラーメン店主だった六代目山口組傘下組織組長が射殺されています。

警察内部では、神戸山口組の弱体化が進む一方、「追い詰められた構成員が何をするか分からない」との見方がありますが、2025年4月には、六代目山口組幹部らが兵庫県警本部を訪れ、「抗争を終結させ、今後は一切のもめ事を起こさない」とする宣誓書を提出、それ以降、抗争は起きていません。しかし、神戸山口組、絆會、池田組は表立って反応していません。兵庫県警の小西本部長は「対立抗争は終結する兆しが見えない」と述べ、警戒を続けるよう呼びかけています。兵庫県警幹部は、「特定抗争の指定を外してほしいのだろう。宣誓書は六代目山口組の一方的な終結宣言にすぎない」と分析していますが、筆者も同感で、六代目山口組のこの行動には主に二つの事情があると考えます。一つは、警察幹部が指摘するとおり、特定抗争指定が大きな負担になり、解除されたいとの思惑があるという見方です。事務所の立ち入り禁止などの活動制限により、組織が弱体化したと危機感を募らせているとみています。抗争は資金面でも負担になっているとされ、対立する組幹部らを襲う「ヒットマン」ら実行役が刑務所で服役している間は、組が家族の金銭的な面倒を見ているとみられます。襲撃に備えて組長の護衛も増やさなければならず、移動のたびにその費用が必要といい、警察関係者は「特定抗争指定はやはり効果がある。早々の解除は今のところ考えていない」としています。二つ目は、高齢の篠田組長からの代替わりを想定した動きという見立てです。組長が交代する前に抗争を終結させたいとの思いがあるとみられます。1980年代に起きた山口組と一和会の「山一抗争」では、抗争終結宣言後に襲撃事件が起きたため、「抗争が再び激化することは否定できない。慎重に動向を見極めていく」と述べています。

全国の暴力団勢力は近年、減少しているものの、警察当局は離脱した組員が「匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)」とつながって犯罪を続けるケースもあるとみています。2011年までに全国で暴力団排除条例(暴排条例)が施行され、暴力団員は銀行口座や携帯電話が持てなくなりました。六代目山口組分裂後、警察の取り締まりはさらに強化され、組員の離脱が相次いでいます。ただ、2015~2024年に警察などのサポートで組から離脱した約5000人のうち、社会復帰支援を受けて就労できたのは264人に過ぎず、警察当局は、離脱した組員らが特殊詐欺などを行う「トクリュウ」のメンバーになっているケースを確認するなど、資金の一部は暴力団に流れているとみています。龍谷大矯正・保護総合センターの広末登嘱託研究員は「実態を解明するため、警察は部署ごとの垣根を取り払い、あらゆる情報を共有・分析する必要がある」と指摘していますが、これについても筆者としては同感です。

なお、抗争の陣頭指揮をとってきた高山若頭は相談役に就任、後任の若頭には、若頭補佐で弘道会会長の竹内照明が就任しました。高山相談役は執行部から事実上退任(諸説あります)、さらに2025年8月には最高幹部である本部長を巡る人事も発表されました。六代目山口組としては、一方的に抗争終結を宣言し、新人事を進めるなど着々と「竹内七代目体制」発足への布石を打っていますが、神戸山口組は不気味な沈黙を続けたままです。そもそも神戸山口組からの返し(報復)はほとんどなく、多くの組織が離れ、少なからぬ人が死んでおり、何のために分裂させたのか分からないといった虚無感を感じる組員もいると思われ、今後の不確定要素となっているのは事実です。このあたりについては、週刊誌情報ですが、興味深い指摘があります、週プレNEWSによれば、「宣誓書の概要は、次のとおりだ。【この度は全国の任侠団体の申し出により、山口組は処分者の井上、入江、池田、岡本、松下との抗争を終結することにしました。(中略)一般の市民にはご迷惑をおかけしました】ところが同記者は、この宣誓書が、神戸側の”残兵”を刺激しているとも指摘する。「宣誓書は6代目側による一方的な勝利宣言に過ぎず、神戸側からすれば、『向こうには反撃の力は残っていないから、抗争は終わりました』と言われているようなもので、侮辱として捉えている組員も少なくありません。とはいえ現在の神戸に六代目とコトを構える力は残っておらず、組織的な抗争が再燃する蓋然性は低い。しかし、行き場を失った神戸の構成員による捨て鉢的な襲撃事件が起きる可能性は拭えません」(同記者)」、「抗争終結を突きつけられた残兵の心境について、4年前に神戸山口組の3次団体を抜けた、60代の男性が明かす。「宣誓書には抗争相手であるはずの神戸山口組や、構成団体名は一切出てけえへん。一方で、井上邦雄組長はじめ神戸の幹部を名指しすることで、組織対組織の抗争やなしに、元組員らによる謀反だったような印象を与えるものになっとる。神戸の組員からすれば、これ自体も屈辱的やけど、それに対して一言も反論せえへん、自分の親分筋にも腹がたっているはず。実際、宣誓書への反論として、自身の組に『カチコミ』の必要性を直訴する血気盛んな組員もおったと聞いとる。そもそも分裂の原因は上層部の権力闘争で、末端組員にとっては大義はなかった。組に命を預けるのが組員やから、親分の権力闘争に巻き込まれるのは仕方ないが、あまりにも呆気ない幕切れに、やり場のない思いを抱えとる神戸の組員も少なくない」(元組員の60代男性)一方で、事実上の抗争終結を機に組抜けを考える構成員も少なくないというが、そこに待っているのは、明るい未来とは言い難い現実だ。「神戸傘下の組は今後、消滅か、そうでなくてもジリ貧状態が続いていくことになるやろ。やったらいっそのこと組抜けしてカタギになろうという組員もおる。しかし、稼業から足を洗っても5年は暴排条例のせいでまともな職に就くことはできへんし、銀行口座を作ることも、賃貸住宅の契約もできん。残るも地獄、離れるも地獄や」(前出の男性)そんななか、男性は六代目山口組に対しこう呼びかける。「まだ先のある若い衆ならともかく、高齢組員のなかには『このままジリ貧を続けるより最期に花火を打ち上げて名を残したい』と考える者もおる。そんなことになれば、世間様に迷惑をかけることになる。六代目には、神戸側の末端組員を過度に追い詰めるようなことはしないでほしい」(前出の男性)」というものです。

結局、こうした八方塞がりというべき状況を考えれば、特定抗争指定や特定危険指定により暴力団が暴力団たるゆえんの本来の活動や振る舞いができず、その存在意義が問われることになります。言い換えれば、特定抗争指定暴力団に指定されている六代目山口組や神戸山口組、絆會、池田組、さらには特定危険指定暴力団に指定されている工藤會、そして暴力団のあり方そのものに変質を迫るだけのインパクトが、特定抗争指定や特定危険指定にはある(あった)と評価できることになります。暴力団の「生き残り」をかけた戦いは、表面的にも表象的にも内面的にも不確定要素が大きくなっている状態ですが、間違いないのは、暴力団が暴力団であろうとすればするほど、今の形態のままでは生き残れない状況を自ら作り出し、「自壊」を早めることになるという点です。そして、真の意味での暴力団排除。暴力団組織の壊滅には、「離脱者支援の強化」が不可欠となります。本心では脱退したい組員が多い中、脱退への意思を後押しする力となり、組織を内部から崩壊させる(自壊を早める)ためには、官民挙げた離脱者支援(とりわけ就労支援)が今こそ必要だと筆者は考えています。そして、それは何もこうした団体に限った話ではなく、暴力団の壊滅、暴排には、元暴アウトローの跋扈や再犯を防止するための受け皿となる社会での居場所、とりわけ働く場所が必要となります。暴力団が「自壊」の後、壊滅した先に生き残るのは当然、離脱者であるべきであり、離脱者支援(とりわけ就労支援)が最後の重要なピース、切り札となるのです。

筆者は「反社会的勢力は時代とともに姿かたちを変えるもの」であり、「暴力団等と何らかの関係が疑われ、関係を持つべきでない相手である」と指摘してきました。新たな反社会的勢力の代表格であるトクリュウは、存在の匿名性・流動性の高さや暴力団たるゆえんの組織性とは異なる、緩やかな、それでいてシステマティックに役割分担された「組織性」によって、これまでの暴力団の限界を超え、金融犯罪をはじめ多様な資金獲得活動に連なる様々な犯罪にいち早く、広く、深く、そして巧妙に関与しています。今一度、私たちは、私たちが戦うべき相手を正しく見定め、備えるべき態勢を整え(それは現在の取り組みレベルを超えたものでなければなりません)、「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」というレベル感まで取り組みを進化/深化させていくことが求められているといえます。

もう1つ、別の切り口から考えてみます。週刊誌情報となりますが、六代目山口組が2025年8月、組員らに向け「厳守事項」を通知したといいます。内容は過去に通達されてきたものと同様、組員らによる特殊詐欺や闇バイトへの関与の禁止で、特殊詐欺を卑劣な犯罪だとし、「山口組組員は任侠道を歩む者であることを自任し、外道の行いを許してはならない」と特殊詐欺を外道の行いと断罪しています。ちなみに稲川会規約でも「特殊詐欺は、何ら落ち度なく判断能力が低下している老人等を狙い撃ちにし、個人的な生活資金を騙し取るもので有って、誠に卑劣である」と断じています。元組員は「古いタイプのヤクザは仁義や任侠道を重んじる。年寄や弱い者はいじめない。特殊詐欺にしても高齢者からは奪うようなオレオレ詐欺はしない。やるのは不動産投資詐欺などで、狙うのは金を持っているやつら。だが今の若い組員らに任侠道は通じない。彼らは仁義より金だからね」と話しているのは大変興味深いと思います。さらに、通知された厳守事項には、「山口組組員は各々の若者に周知徹底を図り、このような下劣な犯罪の根絶に寄与する事」と明記されています。「各々の若者」とは組員と親交のある者や関わりのある者に限らず、その範囲はさらに広く「組に関与していない者」といいます。背景にあるのは、闇バイトで集められたとみられる若者による事件がここ数年目立ち、道を踏み外しそうな若者を見かけたら、下劣な犯罪に手を染めないよう道を正してやれという意味のようです。この元組員は、「ヤクザにも表と裏、本音と建て前がある。悪は悪でも必要悪だと思われたい。社会からはみ出したような者を厳しい規律の中で統制することができるのが暴力団だったが、今ははみ出し者が多すぎる」と指摘している点も大変興味深いといえます。暴力団の「自壊」はやはり社会の変化に抗えない先に任侠団体としての中核(だが小さな核)として今後も残りつつ、反社会的勢力として存在感を増しているトクリュウは文字通り「反社会的な集団」として、そうした暴力団との距離感を変えながら、「自律」的な規律の存在しない、任侠団体とはまったく無縁な「外道」に近づいていくということなのかもしれません。

そのトクリュウの最大の特徴は匿名性と自由度の高さですが、ここにきて暴力団との結びつきの強まりが顕著になってきました。若い不良が暴力団の道には進まず、トクリュウとして暴力団と密接な距離を保っている現状がうかがえます。2024年12月、当時の警察庁長官が全国の警察幹部を集めた会議で、トクリュウを「日本の治安対策上の最大の脅威のひとつで、国民の体感治安に大きく影響を及ぼす要因」と指摘、「組織犯罪対策の軸足を、暴力団からトクリュウにシフトすべき転換期にある」として、資金源の解体と中枢メンバーの検挙について大号令をかけました。警察はその前後から、暴力団ではない不良グループの逮捕発表では軒並み「トクリュウ」と呼称、摘発アピールに躍起の状況もうかがえるところです。社会学者でノンフィクション作家の廣末登氏は、安易なトクリュウ認定に疑問を投げかけています。「暴力団や半グレは『属性要件』といって、特定の組織に属しているかどうかが判断の基準になる。一方で、トクリュウは匿名で流動型の犯罪を行なうという『行為要件』で見極める必要がある。しかし、今の警察の認定方法はこの基準に照らしてみると、雑だと感じます」と述べています。また、「トクリュウをひと言で言えば、テレグラムやシグナルのような匿名アプリを使って犯罪を行なうヤツら。そんなトクリュウと、暴排(暴力団排除条例)でシノギが乏しくなったヤクザの共通項は、特殊詐欺に尽きます。特殊詐欺は国内の取り締まりが厳しくなったし、海外のほうがかけ子たちを監督しやすいということで、拠点を日本国内から東南アジア、特に最近はカンボジアへ移していて、一説には1000人近くも滞在しているという。そうなると、海外にアジトを設けて電話回線を用意し、日本から海外までやって来るかけ子を募り、そいつらのためにメシと住まいを手配し、マネロンや海外送金の手段を整えたりと、国内でやるよりも煩雑な作業が必要となる。こういったことは暴力と脅しに特化してきたヤクザの範疇を超えているので、トクリュウに委ねて、ケツモチとして上前をはねようとなります。名だたるヤクザはどこも、海外での特殊詐欺に関わっていると言ってもいいでしょう」という見方に、廣末氏は「トクリュウも、ヤクザの安全保障の下にいれば、ほかのヤクザや犯罪グループの襲撃を防げる。こうして両者は依存関係を深めています。彼らが行なう特殊詐欺の現在の主流は、SNS投資詐欺と国際ロマンス詐欺です。私が実際にロマンス詐欺にダマされたふりで調査した際は、世界の紛争地帯で活動する国連の女性医師で、日系アメリカ人という肩書の人物が現れましたが、きちんと偽造身分証を用意するなど周到な準備がなされていました。また、かけ子のトーク力も熟練の域に達しています。甘えてきたり、かと思えば突然怒ったりと“感情のジェットコースター”で相手を翻弄し、金を引っ張る技術を磨き上げている。最近は、1件当たりの被害額の平均が1000万円ともいわれています。ヤクザ・トクリュウ側は、架空の身分証を使って接触してくる『仮装身分捜査』まで駆使するようになった日本警察に、こうした手だれを捕まえられたくない。だから、捜査の手が及びにくい海外を拠点化しているという事情があるようです」と指摘しています。また、日本の暴力団と中国系マフィアの接近に、廣末氏は危機感を募らせており、「両者は以前から麻薬取引で関係がありましたが、近年ビジネスパートナーとして結びつきを深めているように見受けられます。彼らのビジネスの象徴が、東南アジアにおける特殊詐欺です」、「恐ろしいのは、こうした誘いの行き着く先が詐欺への加担だけにとどまらない」、「詐欺従事の先にあるのが人身売買と臓器売買です。近年、中国の医療技術が進化し、臓器移植が流行しています。例えば、中国政府から厳しい弾圧を受けている気功集団の『法輪功』は、拷問の末に臓器摘出されていると訴えています。それを犯罪グループが行なっていても不思議ではありません。今回のミャンマーの事件で誘拐・監禁された中国人俳優は、顔や腹は殴られず、足を叩かれたり、電気ショックといった暴行を受けたと明かしています。これは、臓器を傷つけないためのせっかんでしょう。このような、詐欺だけでなく生命にまで危険が及ぶ犯罪を下支えしているのが、トクリュウなのです」と指摘しています。このように悪質極まりない犯行を担うトクリュウですが、その裾野の広さが社会の脅威となっています。一方、暴力団として食っていけず、とはいえ現役組員として特殊詐欺に関わると組織に迷惑がかかるので、偽装離脱する組員たち、また、暴力団を脱退したものの社会復帰できない人たち、トクリュウは、あらゆる犯罪で金儲けをしようと考える連中の受け皿になっているといえます。暴排の進展でシノギを失った暴力団が、任侠といったメンツをかなぐり捨ててたどり着いた特殊詐欺という金脈、彼らの補完勢力として台頭してきたトクリュウですが、その獲物は犯罪の国際化も相まって金銭だけにとどまらず、人命にまで及び、危険度が高まっているとさえいえる…そんな見方も説得力を持ち始めています。

前回の本コラム(暴排トピックス2025年8月号)では、警察白書の特集でもある「SNSの犯罪インフラ性」について取り上げました。生活や仕事の利便性を高めるSNSの悪用が深刻化する中、その特性に合わせるように、メンバーが緩やかにつながって詐欺や窃盗などの犯罪を繰り返すトクリュウという形態の犯罪集団が発生しました。トクリュウはSNS上で実行犯を募り(闇バイト)、詐欺や強盗などの犯罪に加担させており、とりわけ詐欺被害が深刻です。SNS型投資・ロマンス詐欺の2024年の認知件数は1万237件、被害額は約1272億円と前年から著しく増加、その勢いはまったく衰えていません。こうした犯罪が、デジタルツールの発達によって、非対面のままネットで完結する現状に、警察は強い危機感を募らせています。トクリュウは犯罪集団の上位層が匿名化され、指示が秘匿されたアプリでなされるため解明が難しく、警察は、警察官がSNSで身分を偽り犯罪グループに接触する「仮装身分捜査」を導入したほか、架空名義口座を開設して犯人を追うことも検討しており、効果を期待したいところです。ただ、映像や音声、文章が生成AIによってさらに高度化し、人間には見破れない水準に達するのは時間の問題であり、それがSNSで拡散され、詐欺に使われたら被害はさらに深刻なものとなることが想定されます。食い止めるには捜査側にも高度なAIが必要となるはずです。警察白書は闇バイト募集情報をAIでのサイバーパトロールで抽出する事例を挙げていますが、これをもっと高度化する必要があります。違法の疑いがあるコンテンツを瞬時に見破り、サイト接触者に警告する「ホワイトAI」を開発すべきで、「AIにはAIで対抗するしかない」(産経新聞)との指摘は筆者としてもまったく同感です。また、「それには通信の秘密との兼ね合いや、法整備の検討が不可避だ。仮装身分捜査のように適法性を個々に担保するようではスピード感に欠け、犯罪集団に引き離されて取り返しがつかなくなる。違法サイトを監視し、アクセスへの警告を包括的に可能にする仕組みが要るだろう。「脅威」がそこにあることは明白なのだ。脅威への対処に手をこまねいた結果、犯行を許した30年前の地下鉄サリン事件の教訓がある。警察は覚悟を持ってやるべきことを整理し、堂々と国民に訴えてほしい」(産経新聞)との指摘も正に正鵠を射るものと思います。

トクリュウの海外拠点の摘発に向け、警察庁が海外捜査当局との連携を強化し、中枢メンバーの特定に向け生成AIを使ったシステムも開発、海外のSNS事業者から法的に情報を取得する手法についての研究も始めるといいます。日本経済新聞によれば、海外との連携ではまず、現地当局との情報共有で中心的な役割を担う「国際組織犯罪対策官(仮称)」を設置、日本の専従捜査班と海外当局との橋渡しや、情報共有の調整などを手掛けるとしています。トクリュウなど組織犯罪をテーマにした日本主催の国際会議も開き、会議に海外の捜査幹部を招くなど、実務者間で情報交換をできる場をつくり、日本主導で捜査を進める枠組みを整えるほか、東南アジア諸国との2国間会議の実施に向けた予算も盛り込むとしています。警察庁によれば、海外を拠点に詐欺電話をかけていたかけ子やグループの首謀者らの摘発は2025年1~8月で計41人、8月にはカンボジア内の拠点で活動していた男女計29人が詐欺未遂容疑で逮捕されています。特殊詐欺グループは日本国内で活動してきましたが、警察の摘発から逃れるため海外に拠点を移しており、東南アジアは日本との時差が少ないほか、物価が安いため長期滞在しやすく、各地に拠点を構える動きが目立っています。トクリュウが絡む事件ではグループ間の連絡に秘匿性の高い通信アプリ(テレグラムやシグナルなど)が使われており、サービスを提供する事業者が海外に所在する場合、日本の捜査当局が通信内容などの情報を取得するハードルは高かったことから、裁判所の命令といった法的手段によって情報を取得する「ローフルアクセス」について調査研究の費用も盛り込み、日本と法制度が似ている国を選び、事業者との連携事例などを調べるとしています。さらに、トクリュウは、匿名性の高い通信アプリで犯罪を指示したり、事件ごとに構成メンバーが変わったりするため、指示系統が見えづらく、首謀者の割り出しが難しかったことをふまえ、全国警察が蓄積した捜査情報を生成AIが分析し、組織の中枢メンバーや周辺人物をあぶり出すシステムも制作、人物相関図などのリポートを自動生成するといい、2025年10月に警察庁に設置予定のトクリュウの情報を分析する新部署「トクリュウ情報分析室」での活用を想定、警察幹部は「これまで見えなかったつながりに光を当てたい」と話しています。

暴力団等反社会的勢力を巡る最近の報道から、いくつか紹介します。

- 大阪府公安委員会は、暴力団対策法に基づき、いずれも特定抗争指定暴力団の六代目山口組と絆會の活動を厳しく制限する「警戒区域」に、絆會の本部事務所がある大阪府寝屋川市を追加しました。大阪府内ではこれまで大阪市のみが指定されていました。国家公安委員会が2025年7月、絆會の本部事務所の認定を大阪市中央区から寝屋川市の建物に変更しており、これを踏まえた措置となります。

- 暴力団追放兵庫県民センターは、特定抗争指定暴力団六代目山口組直系の弘道会の神戸事務所の使用差し止めを求めた訴訟で和解が成立し、弘道会側が和解内容に基づいて事務所を売却したと明らかにしています。弘道会は六代目山口組の中核組織で篠田建市(通称・司忍)組長の出身母体で、センターによると、神戸事務所として使われていた鉄筋4階建てのビルと、木造2階建ての家屋などが既に売却されたといいます。事務所付近では2019年8月六代目に山口組傘下組織組員が銃撃されるなど事件が相次ぎ、近隣住民からの相談を受けたセンターが2022年10月に使用差し止め仮処分を申し立てています。2023年2月に仮処分決定が神戸地裁から出され、その後、訴訟で争っていたものです。

- 佐賀市は、同市呉服元町にある元暴力団事務所の土地を取得するため、1280万円の関連費を盛り込んだ本年度一般会計補正予算案を、開会した市議会定例会に提出しています。事務所は、2004年ごろから道仁会傘下組織が使用、暴力団関係者以外の個人に所有権が移ったことが分かり、佐賀県暴力追放運動推進センターや佐賀県警、佐賀県弁護士会が個人の意向などを確認して対応を進め、2024年6月に同センターが土地と建物を取得しました。暴力団側が立ち退きに応じなかったため、同センターは法的措置を進め、佐賀地裁は2025年1月に事務所の明け渡しを命じる判決を言い渡し、翌月に明け渡し手続きが完了しました。全国的に同様の事例では基礎自治体が関わるケースが多いことから、同センターなどから市へ土地取得への協力要請があり、市は佐賀市暴力団排除条例に基づく街づくりの観点から要請を受け入れ、固定資産税評価額相当で取得することにしたものです。土地の面積は約286平方メートル、解体した更地に交番を設置する案が出ており、建物は県が取得に向けて調整中といいます。

- フィリピンの入国管理局は、現地の日本人犯罪組織「JPドラゴン」のメンバー、池野容疑者の身柄を拘束したと発表、福岡簡裁から2025年3月に準詐欺容疑で逮捕状が出ていたものです。

- 17歳の男性を金属バットで殴って殺害しようとしたなどとして、大阪府警は、殺人未遂と凶器準備集合容疑で、大阪市内などに住む16~19歳の男5人を逮捕しています。5人のうち少なくとも1人は、大阪府内の不良グループ「悪麻邪鬼(あまのじゃく)」のメンバーとみられています。報道によれば、悪麻邪鬼は名古屋を拠点とするトクリュウである「ブラックアウト」と対立、ブラックアウトの襲撃に備えてメンバーや知人ら約40人で駅に集合中、近くにいた被害男性を含む約30人のグループをブラックアウトと間違えて因縁をつけ、逃げ遅れた男性を集団で暴行したとみられています。大阪府警によると、悪麻邪鬼は約4年前に中学生数人で結成された不良グループで、ブラックアウトとはSNSで口論になったとみられています。

2.最近のトピックス

(1)AML/CFTを巡る動向

金融犯罪の実態と対策のあり方について試行錯誤が繰り返されているところ、2025年8月15日付朝日新聞の記事「詐欺被害、前年比倍増3千億円 金融トラブルを私たちはどう防げるか」は、現状の課題をくまなく提示されており、筆者の認識とも重なり、大変参考になります。警察庁や法務省の統計によると、お金以外の物品も含めた詐欺被害額全体は2024年に3075億円と前年の2倍近くまで増えています。窃盗なども含めた財産犯全体では4000億円超と、平成以降の30年余りで最も多い2002年を上回るなど、極めて憂慮すべき状況となっています。とりわけオレオレ詐欺など「特殊詐欺」が収まる気配がなく、被害額は2025年1~6月に597億円と2024年同期の2.6倍に増えています。コロナ禍を機に、金融業界でもキャッシュレス化とデジタル化が一気に進みました。銀行に行かなくても、スマホ一つで手軽にお金をやりとりできる便利さは、実は犯罪グループにとっても同じであり、高齢者をATMの前に誘い出さなくても、ネットを通じて自宅から入金するように指示できることになります。警察庁によると、2025年1~6月の振り込み型特殊詐欺の被害370億円のうち、6割がネットバンキング利用によるものです。これに生成AIなどの進化が加わり、最悪の状況をもたらしたともいえます。生成AIによってなりすましの動画や犯罪ツールが低コストで量産できて、精巧さも増している実態があります。デジタル化や投資ブームは今後さらに進むとみられ、トラブルを完全に封じ込めるのは難しいといえます。振り込み詐欺に使われた銀行口座について、警察や金融機関がすばやく情報共有する動きが広がっていますが、口座をできるだけ早く凍結して被害の拡大を防ぐ対応が、ますます重要になります。SNS上の詐欺的な広告など危険な情報は、そこかしこに散らばっており、プラットフォーマーと呼ばれる巨大IT企業はAIも使って検知しているものの、すべてを削除できるわけではなく、い。いたちごっこが続く中、利用者も十分に自衛していく必要があります。ただ、高齢化とデジタル化が並行して加速しており、安全、安心に使えるサービスの提供は企業の責務である以上、利用者がおいてけぼりを食わないようなサポート態勢も問われます。一方、「自分はだまされない」と考えている人は多いものの、新たな手口が次々と生まれており、「もしかして自分も」という意識が社会全体に広がることが大切です。利用者への注意喚起に、警察や民間が協力して取り組むことは欠かせませんが、国境のないデジタル空間での犯罪増加に、捜査態勢はまだ十分とはいえません。警察庁の統計によれば、詐欺の検挙率(2023年)は約36%で、強盗の約91%、侵入盗の約52%よりかなり低いのが実情です。ネットでの詐欺は容疑者特定が難しいとはいえ、国民の財産を守ることは警察の重要な使命であり、捜査のあり方については、国際連携も含めて精度の向上が急務だといえます。また、「自分はだまされない」と思っていても、いったん相手とやりとりし始めると、術中にはまりやすいのが詐欺の恐ろしさでもあります。詐欺は人の心理を巧みにつくもので、報道でも「「あなたの電話回線が停止する」といった言葉でヒヤリとさせ、その後に解決策を示してホッとさせる。会話を続けて信頼を得て、ドカンとお金を奪う。ワナに陥っていないか、電話やLINEのやりとりを冷静に振り返りたい。少しでもおかしいと思えば、家族や知人に相談する。消費者ホットラインや警察相談専用電話にかけることもできる。犯行グループは振り込ませたお金を、すぐに別の口座へ移したり引き出したりする。口座をいち早く凍結しないと、被害の回復は難しい。不審に感じたら、急いで警察や銀行へ連絡する。振り込んだ口座に残高があると、振り込め詐欺救済法に基づき一定額を取り戻せる可能性がある」と指摘しています。さらに、「被害に落胆し、体調を崩すことに最も気をつけたい。詐欺的な商品を買うなど金融トラブルに巻き込まれる要因には、将来への不安もある。年金などの社会保障を充実し安心できる社会を築くことも忘れてはいけない」という大きな視点にまで目が行き届いており、正に正鵠を射るものと思います。また、この記事では、記者の体験から、「自宅へ戻り連絡すると、父は電話口の本物の警察官から告げられた。「うちの署にはあなたの口座へ振り込んだ被害者が相談に来ている。口座が犯罪に使われ、あなたは加担したことになる」。父のネットバンキング口座が犯罪者に乗っ取られ、別の被害者からの振込先に悪用されていたのだ。筆者自身が便利に使っているデジタルサービスが、親の老後資金を奪うとともに、第三者に迷惑をかける手段となったことにがくぜんとした」と述べている点が今の犯罪インフラの本質を鋭く突いていると感じました。

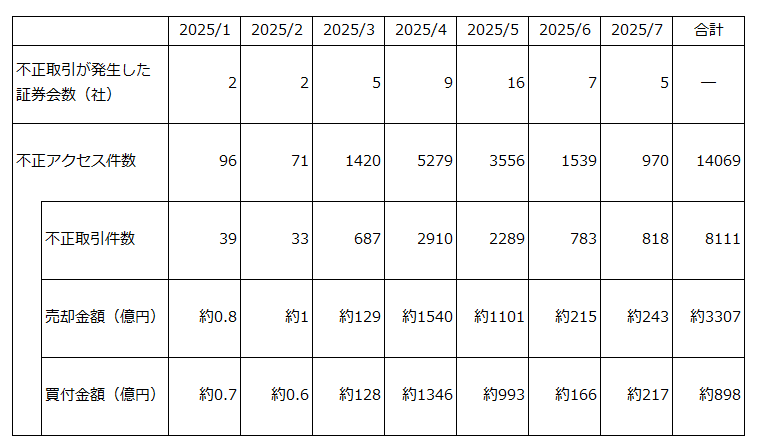

証券口座乗っ取り(証券口座の不正アクセス)がいまだに猛威をふるっていますが、証券会社系の偽サイトに誘導し、IDやパスワードを盗もうとする不審なメールについての報告事例が、2024年12月の1件から2025年に入って急増し、5月末までに14万件を超えたことが、フィッシング対策協議会にユーザーや事業者から報告のあったデータについて、サイバーセキュリティ事業を手がける「マクニカ」が分析した結果、判明したといいます。証券口座の不正アクセスでは、本物と似た偽サイトに利用者をメールなどで誘導し、IDやパスワードを入力させて情報を盗む手口「フィッシング」が主に使われています。フィッシングメールの増加に伴い、不正アクセスによる乗っ取り被害も増えたとみられます。金融庁は証券会社などに対し、ログイン時に生体認証など複数の手段で本人確認する「多要素認証」の設定必須化などを求める監督指針の改定案を公表、警視庁などは不正アクセス禁止法違反の疑いがあるとみて警察庁サイバー特別捜査部の支援も得て捜査しています。以下、証券口座への不正アクセス被害の最新状況について、金融庁が公表していますので、紹介します。

▼金融庁 インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引による被害が急増しています

- 実在する証券会社のウェブサイトを装った偽のウェブサイト(フィッシングサイト)等で窃取した顧客情報(ログインIDやパスワード等)によるインターネット取引サービスでの不正アクセス・不正取引(第三者による取引)の被害が急増しています。

- ログインID・パスワード等の窃取、不正アクセス・不正取引の被害はどの証券会社でも発生し得るものであるため、こうした被害に遭わないためには、証券会社のインターネット取引サービスを利用しているすべての方において、改めて次のような点にご留意ください。

- 見覚えのある送信者からのメールやSMS(ショートメッセージ)等であっても、メッセージに掲載されたリンクを開かない。

- 利用する証券会社のウェブサイトへのアクセスは、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマーク登録しておき、ブックマークからアクセスする。

- インターネット取引サービスを利用する際は、各証券会社が提供しているセキュリティ強化機能(ログイン時・取引実行時・出金時の多要素認証や通知サービス)を有効にして、不審な取引に注意する。

- パスワードの使いまわしをしない。推測が容易な単純なパスワードを用いない。数字・英大小文字・記号を組み合わせた推測が難しいパスワードにする。

- こまめに口座の状況を確認(※)するとともに、不審なウェブサイトに情報を入力したおそれや不審な取引の心配がある場合には、各証券会社のお問い合わせ窓口に連絡するとともに、速やかにパスワード等を変更する。※ログインする際は2.に留意し、ブックマークから正しいウェブサイトにアクセスする。

本コラムでは、証券会社の顧客口座が乗っ取られ株式を勝手に売買される問題について、当初は中国系の犯罪組織によるものであったものが、(儲かる手口と認識され)国内の犯罪組織などが加わったのではないかと指摘してきました。2025年8月19日付毎日新聞の記事「証券会社の口座乗っ取りやまず メール発信元から見える「闇の正体」」はそうした筆者の推測を裏付ける内容で、大変興味深いものでした。報道によれば、専門家が不審なメールの発信元を探ると意外な地域からのアクセスが判明したほか、詐欺グループの関与も複数に及んでいるとみられ、手口も巧妙化、「とにかく攻撃者側の対応が非常に早い。一回どこかで成功すると、どうにか続けようとするから、なかなかなくならないですね。こういう詐欺は」と指摘しています。前述の被害状況からも明らかなとおり、被害のピークが過ぎたように思われますが、それは証券各社がセキュリティを強化したことなどが要因とみられます。ただ、標的が対策の遅れている証券会社に波及したり、証券会社からの補償の案内やセキュリティ強化を促す連絡を装ったりする形で不正取引が続いている実態もあるようです。その背後関係について、報道では「一つの犯罪グループだけでなく、複数の集団が新たに不正行為に加わり続けている可能性がある」と指摘されています。業界では銀行の預金口座やクレジットカードを狙った国際的なフィッシング詐欺のグループは複数あることが知られているといいますが、それぞれに特有の手法があり、専門家らが今回使われた手法を解析したところ、別々の犯罪グループが得意とする10以上の手法が悪用されていることが分かったといい、「これまで日本の証券口座を狙ったグループは少なかったが、対策の遅れが露見し、狙い目だと思われている可能性が高い」と警告しています。また、フィッシング対策協議会によれば、協議会の調査用メールアドレスに届いた一部を解析したところ、中国やブラジルが主要な発信元となっているデータも確認されたといい、トレンドマイクロの調べも含め、詐欺メールがさまざまな手段で世界各地から送られている実態がうかがえる状況です。協議会でメールが誘導する偽サイトのプログラムなどを調べると多くは中国語が含まれていたことから、発信元も当初は中国が強く疑われたものの、詐欺グループの国際的な「分業」が進み、プログラムの開発者とメールの発信元が同一とは限らないといいます。トレンドマイクロによれば、「生体認証は今のところ最も安全度の高い認証方法だ」と評価、高度なセキュリティを導入すれば、犯人側もそれを突破するためのコストが上昇して、「この会社の口座は侵入できない」と諦めることにつながると指摘しており、永遠にいたちごっこが続くものと思われるところ、限界点もあるとの指摘は大変興味深いものです。一方、セキュリティ強化のために認証の頻度を増やせばシステムの運用コストが増加することは間違いなく、取引金額に応じて要求される認証レベルを調整するなど、利用者の利便性とセキュリティのバランスをどうとっていくかが今後の経営課題となると思われます。

証券口座の乗っ取り補償を巡っては、「原状回復」を原則とする対面取引が中心の大手証券会社とネット証券会社とで被害補償の方針が分かれました。SBI、楽天、松井の各ネット大手が被害額の2分の1を原則として補償すると発表したのが対面大手の方針決定から1カ月ほど遅れましたが、その背景には、金融庁との対話の不調があったと報じられています。個別の担当者が営業する対面とは異なり、ネット証券は自己責任に基づく利便性の高いサービスで事業を広げており、約款では顧客自身のパスワード流出などによる不正取引は証券会社側の免責事項としています。2分の1補償だとしても投資家を保護するための異例の対応だという立場ですが、金融庁とのやりとりで大きく揺れたとされます。報道によれば、あるネット証券の幹部は「そもそも3月下旬時点では、証券会社が被害補償をしないという選択肢も金融庁は容認していたはずだ」との認識を示し、4月下旬に金融庁の態度が変わったと主張、対面とネットの大手10社は5月2日、連名で「約款の定めにかかわらず一定の被害補償を行う」との方針発表に至りました。その後のコミュニケーションでもすれ違いは続き、5月の補償方針の発表後、金融庁は具体的な方法について「各社の経営判断に任せる」という姿勢だったところ、あるネット証券が6月中旬に「原則2分の1補償」の計画を金融庁に持っていったところ、「100%補償をめざしてほしい」と再提出を求められたといい、首脳は「どれだけ態度を変えるのか」と憤っているといいます。対する金融庁は「一貫して投資家保護を最大限やってほしいと伝えていた」との立場で、金融庁に補償内容を要求する法的な裏付けはありません。本意は全額補償にあったとみられ、「納得していないが受け容れるしかない」(金融庁幹部)との言葉のとおり、意思疎通は円滑にいかなかったといえます。報道で大手ネット証券の多くは2000年前後の創業で、相対的に関係は浅く、あるネット証券の首脳は「我々は金融庁の世話になったこともなく、特別な貸し借り関係があるわけでもない」と言明、「ネット証券が2分の1補償を採用したのには、個人のセキュリティ意識を高め、自己責任が原則の証券取引のモラルハザードを防ぐという意図もある。投資家保護とは何か、最後まで金融庁と目線が合わなかった」「日本証券業協会によると国内の株取引に占めるネット取引のシェアは24年10月~25年3月に37%と、1年半で12ポイントも上昇した。監督側と事業者側でめざすべき理想像を擦り合わせる重要性は急激に高まっている」(日本経済新聞)という課題が、今後、どうなっていくのか、非常に興味深いところです。

補償を巡っては、証券口座が乗っ取られ、金融商品を不正に売却されたとして、大学講師の男性が口座を開設していたSBI証券を相手取り、売却された金融商品の返還を求めた訴訟の第1回口頭弁論が東京地裁であり、同社側は請求棄却を求め、争う姿勢を示しています。訴状で男性は、同社に開設していた口座が4月に不正アクセスを受け、保有していた金融商品数千万円分が勝手に売却されたと主張、有価証券の預託契約に基づき、売却分を返還するよう同社に求めています。本コラムで取り上げてきたとおり、同様の乗っ取り被害は相次いでおり、SBI証券は被害の半額を金銭で補償する方針を示しています。男性の代理人を務める弁護士は、同様の被害相談が約50人から寄せられ、同社を含む証券会社側と被害回復に向けた交渉を進めていることを明らかにしており、裁判において、この補償の問題がどう決着するのかも興味深いところです。

特殊詐欺の被害金の振込先として、外国人名義の口座が悪用されるケースが増えています。警察庁によると、2021年のインターネットバンキングでの不正送金で使用された口座の約7割が外国人名義で、在留期限が過ぎた留学生らの口座が多く、SNSなどを通じて帰国直前に数万円程度で売却されているとみられています。また、警視庁が20205年1~6月に認知した特殊詐欺事件で使われた外国人名義の口座は350超あったといいます。口座売買が違法で、犯罪に使われることを知らない外国人も多く、同庁は「口座は絶対に売らないで」と呼びかけています。外国人が不要になって手放した口座が、特殊詐欺グループに渡って「道具」として転用されているケースは、2025年に入って急増しているといいます。特殊詐欺対策本部のまとめでは、東京都内で2025年1~6月に認知した特殊詐欺の被害は2163件(前年同期625件増)で、被害金は少なくとも計3161口座に振り込まれ、このうち、外国人名義の口座は357口座といいます。2024年同期は91口座だったといい、3倍以上増えた形となります。同本部によると、外国人名義の口座はSNSなどで売買され、1口座あたり数万円で、留学生や技能実習生が母国へ帰る前に譲った口座が詐欺グループに悪用されているケースがあるとみており、朝日新聞の報道で同本部は「『お土産代』のような気軽な感覚で使わなくなった口座を譲っているのではないか」と指摘しています。口座の売買は、犯罪収益移転防止法違反にあたる。警視庁では国際犯罪対策課が中心となり、外国人に口座売買が違法となることを教えたり、日本語学校や外国人コミュニティーで口座の譲渡をしないように呼びかけたりしています。2024年1年間の都内の特殊詐欺被害額は、過去最高の約153億1400万円でしたが、2025年は上半期だけですでに150億円を超えており、深刻な状況が続いています。外国人口座の犯罪インフラ化の阻止が、特殊詐欺等の被害防止に直結することから、対策が急務だといえます。警視庁も「口座が簡単かつ大量に手に入る現状を変えないと被害も減らない」とし、金融機関とも連携して口座の譲渡防止に力を入れていく方針だとしています。

以前の本コラムでもたびたび取り上げた、虚偽の内容の公正証書を基に不当な強制執行がかけられ、凍結口座から詐欺の被害金が引き出された事件では、休眠会社などの法人口座が犯罪収益の「受け皿」として悪用されている実態が浮き彫りになりました。法人口座は別の事件でもマネー・ローンダリングに使われており、対策が急務です。読売新聞の報道によれば、負債を抱えたまま休眠状態に陥ったある会社に、取引先から「口座を含めて会社を譲ってくれないか。司法書士が手続きする」と持ちかけられ、「大きな額の取引ができるので、メガバンクの口座だと好ましい」と言われ、会社の定款や会社名義の口座の通帳などを渡し、約200万円を受け取ったといいます。その後、第三者に渡った口座には投資詐欺の被害金が振り込まれたといいます。法人口座は、代表者が代わった場合、金融機関に変更後の法人登記や印鑑証明書などを提出すれば利用を続けることができます。しかし、不正な口座の売買は犯罪収益移転防止法で禁じられており、違反すると1年以下の拘禁刑や100万円以下の罰金が科されることになります。本コラムで以前から取り上げてきたとおり、犯罪組織は主に個人口座を買い取って使ってきましたが、近年は送金限度額が高く、多額の資金移転も不審に思われにくい法人口座に目を付けており、情報セキュリティ会社「カウリス」が2024年1年間のX(旧ツイッター)の投稿を分析したところ、法人口座の買い取りを持ちかける内容が約3万1800件確認されたといいます。法人口座を自ら調達する動きも活発で、詐欺の被害金をマネー・ローンダリングしたとして、大阪府警に昨2024年、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)容疑などで摘発された「リバトン」グループは、副業名目で名義人を募り、ペーパー会社約500社を設立、約4000の法人口座を開設していました。2025年2月に神奈川県警が同法違反容疑で摘発した決済代行グループは、入手した法人口座にオンラインカジノの賭け金を集約、さらに資金を移し替え、マネー・ローンダリングしていたとされます。犯罪組織の手口は巧妙で、リバトングループの事件では、銀行の審査対策として、ペーパー会社が稼働しているように装うため、ホームページを作成していたケースも明らかになっています。マネー・ローンダリングに詳しい久保田隆・早稲田大教授(国際金融法)は読売新聞の報道で「金融機関は企業が口座の開設や代表者の変更を届け出る際、法人を実質的に支配する人物の確認を厳格化する必要がある。不正な取引が確認された場合には、金融庁や警察に自動で通報できるシステムの構築も検討すべきだろう」と指摘しています。

本コラムでは「犯罪インフラ」の観点で以前から取り上げていますが、オンラインゲームのアイテムを現金で売買する「リアルマネートレード(RMT)」が犯罪集団のマネー・ローンダリングに悪用されています。直近でも、他人のカード情報で不正購入するなどしたアイテムやゲーム内通貨を売り、現金化を図った複数のグループが摘発されました。RMTは詐欺やトラブルの温床(犯罪インフラ)となるほか、一般のユーザーがゲームを楽しめなくなる恐れなどがあるとして、利用規約で禁止する運営企業が多く、規約に違反する取引が確認された場合、そのアカウントは一般的に停止・凍結といったペナルティーが科されることになります。一方、売買自体は違法ではないとされ、仲介するサイトが複数あります。業界団体の一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会によると、海外ではゲーム運営会社が実質的に認めている例もあるといいます。AIを使った不正検知サービスなどを手掛けるチルスタックが2019年に複数の大手RMTサイトにおける取引額を集計したところ、RPGを中心として計2600億円に上ったといいます。巨大市場に紛れる形で暗躍するのが、現金の獲得を狙う犯罪集団で、神奈川県警は2024年、RMT仲介サイトを運営する中国籍の男女3人を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受)などの容疑で逮捕、このグループは他人名義のクレジットカード情報で購入したゲーム内通貨をサイト内で転売し、少なくとも8億円を売り上げており、グループは転売で得た資金を元手に日本でのみ入手できるアイドルグッズなどを購入、中国の顧客らに販売して現金を得るマネー・ローンダリングを繰り返していたとみられています。警視庁が摘発した中国籍の男は、ゲーム運営企業へのサイバー攻撃を通じ入手したアイテムをRMTで販売しており、被害にあったゲーム2社がだまし取られたアイテムは計10億円分を超えるとみられています。この事件ではアイテムを購入した側も摘発されており、警視庁は2025年7月までに、中国籍の男性などからアイテムを買った30~60代の男女12人を電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕・書類送検しています。捜査で判明したアイテムの売買価格は正規よりも大幅に安く、購入者の支払額が正規価格の2%だった取引もあったといいます。捜査幹部は「通常のルートで購入できないことは明らか。依頼者側も不正な売買であると認識できていたはずだ」とみています。サイバーセキュリティ大手ラックは「RMTで転売するため、ゲームアイテムを不正収集する犯罪集団の存在はかねて指摘されてきた。実行役として安い人件費で中国人が雇われるケースが多い」と指摘、不正売買への関与は、犯罪組織による現金化を助長する可能性があり、警察幹部は「取引内容によっては購入側も摘発される可能性がある」と注意を促しています。

カリブ海のオランダ領キュラソー拠点のオンラインカジノを巡り、決済システムの運営管理役の男らが逮捕された事件で、神奈川県警が組織犯罪処罰法に基づき、賭け金などの犯罪収益で購入したとされる東京・晴海のタワーマンションの一室について、没収保全命令を横浜地裁に請求し、認められていたことがわかりました。報道によれば、不動産への命令は極めてまれだといいます(令和7年版警察白書においても、「犯罪収益が、犯罪組織の維持・拡大や将来の犯罪活動への投資等に利用されることを防止するためには、これを剥奪することが重要である。警察では、没収・追徴の判決が裁判所により言い渡される前に犯罪収益の隠匿や費消等が行われることのないよう、組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法に定める起訴前の没収保全措置を積極的に活用し、没収・追徴の実効性を確保している」と紹介されています)。事件にはトクリュウが関わっているとみられ、グループの財産を剥奪し、弱体化させる狙いがあるといいます。マンションには、オンラインカジノの決済システムの統括役で東京都中央区の会社役員が住んでいたといいます。

金融機関と金融庁の間の意見交換会における主な論点について、直近の資料が公開されています。主要行等との会合で示された論点から一部紹介します。今回は、さまざまなレポートの概要なども多数収録されており、内容も多岐にわたっています。

▼金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点

▼主要行等(令和7年7月25日)

- 金融機関に対する監督・検査体制の見直しについて

- 金融庁では、2025年7月の人事異動に合わせ、金融機関に対する監督・検査体制を見直し、更なる一体化を図ることとしているので、その概要について共有する。

- 具体的には、まず、2024事務年度まで総合政策局が担っていた、コンダクト、サイバーセキュリティといった、専門的横断テーマのモニタリングは、監督局長の下で、総括審議官が指揮することとし、従来の監督各課とモニタリング担当部局を、より一体的・効果的に運用できる体制とした。

- また、主要行等と証券会社の監督を同一の審議官に担当させるとともに、銀行第一課、証券課等の関係課室の連携を深め、複数の業態で活動する金融グループ全体を俯瞰した監督を実施できる体制とした。

- 金融庁としては、こうした新たな体制のもとで、より実効性のある監督・検査を行っていく。なお、これにより、各金融機関に対する当局の接触の仕方等が、従来から大きく変わるものではない。

- モニタリング部門からの公表物について

- 2025年6月から7月にかけてモニタリング部門から以下の各種レポート等を公表した。

- 「気候関連リスクに係る第2回シナリオ分析【銀行セクター】」

- 「気候関連リスクに関する金融機関の取組の動向や課題」

- 「FSA Analytical Notes -金融庁データ分析事例集-」

- 「金融分野におけるITレジリエンスに関する分析レポート」

- 「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題(2025年6月)」

- 「リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果」

- 「健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理態勢に関する対話結果レポート」

- 「気候関連リスクに係る第2回シナリオ分析【銀行セクター】」

- 金融庁・日本銀行は、3メガバンクと連携して、気候関連リスクに係る第2回シナリオ分析を実施し、その分析結果、主な論点・課題について取りまとめて公表した。

- 第1回シナリオ分析実施以降、セクター専用モデルによる分析可能な範囲の拡大やモデルに関する文書の整備などにより、参加金融機関の分析態勢が充実したことを確認した。これらも踏まえ、参加金融機関間の分析結果の比較を通じて、シナリオ分析の活用に向けた課題について、より深度のある参加金融機関との対話を行った。

- 金融庁・日本銀行は、今後、第1回及び第2回シナリオ分析を通して明らかになった課題への対応の方向性を含め、シナリオ分析の手法や活用方法について金融機関と議論を進めていく。

- 「気候関連リスクに関する金融機関の取組の動向や課題」

- 金融庁は、金融機関における気候関連リスク管理や顧客企業の気候関連リスクの低減を支援する取組について、金融機関と対話を行い、主な取組や金融機関が認識している課題を「気候関連リスクに関する金融機関の取組の動向や課題」として取りまとめて公表した。

- 今回実態把握を行った金融機関では、気候変動への対応を重要な課題と位置づけており、それぞれの規模や特性に応じた気候関連リスク対応の進展が見られた。一方で、気候関連リスクは中長期に亘って顕在化することから従来のリスク管理の枠組みで捉えるのが困難であることや、顧客の移行への資金支援により排出量(ファイナンスド・エミッション)が一時的に増加するといった課題も聞かれた。

- 金融庁は、今後も、金融機関の規模・特性等に応じて、具体的な気候変動対応の進め方は異なること等を十分に踏まえ、気候関連リスク管理や顧客支援の状況について、引き続き金融機関と対話を行う。

- 「FSA Analytical Notes -金融庁データ分析事例集-」

- 2025年6月25日及び7月4日、「FSA Analytical Notes -金融庁データ分析事例集-」を公表した。今回のレポートでは、「地方銀行の貸出明細データ等とマクロ経済指標を用いた信用リスクに関する予兆分析の試行」と「定量的分析手法及びテキストデータ分析手法による銀行の気候関連リスクに関する分析」を掲載している。引き続き様々な分析に取り組み、分析結果を発信していきたい。

- (注)前者は、信用リスクの動向(債務者区分の悪化)を予測する機械学習モデルを構築し、地方銀行の経営状況に影響を与えうる予兆の捕捉を試行したものである。後者は、温室効果ガス(GHG)排出量に着目した定量的な分析と、大規模言語モデル(LLM)等のテキストデータ分析手法を用いたディスクロージャー誌の分析により、銀行の気候変動への取組を包括的に把握することを試行したものである。

- 「金融分野におけるITレジリエンスに関する分析レポート」

- 2025年6月30日に、「金融分野におけるITレジリエンスに関する分析レポート」を公表した。昨今の地政学リスク、サイバーリスク等の高まりを背景に、金融業界に対して一層のレジリエンスの強化が求められていることを踏まえ、2024年まで公表してきた「金融機関のシス テム障害に関する分析レポート」に、サイバーセキュリティ、クラウド、オペレーショナル・レジリエンスの観点も含め、再構成した。

- ITの複雑化と依存度の増大により、ITリスク・サイバーリスクは金融機関の経営ひいては金融システムを揺るがしかねないリスクを内包している。

- インシデントが発生することを前提としてITレジリエンスを強化する必要がある。

- 各金融機関の経営層においては、本レポートも参考に、ITリスク・サイバーリスクをトップリスクとして認識し、社内外の事例に照らし、自組織のガバナンス、体制、投資、人材育成について不断に見直し、強化していただきたい。

- 金融庁としては、金融分野におけるITレジリエンス強化を促すため、金融機関の自助、金融業界の共助を促進するとともに、検査・モニタリングに加え、対話、情報共有、ガイダンスの提供、サイバーセキュリティ演習等の機会の提供等の公助の取組を強化していく。

- 「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題(2025年6月)」

- 2025年6月27日、「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題(2025年6月)を公表した。

- マネロン等対策については、2024年3月末の態勢整備期限を過ぎて、ほぼ全ての金融機関において基礎的な態勢整備を完了していることを踏まえ、金融活動作業部会(FATF)第5次審査も見据え、有効性検証を通じた態勢の高度化に軸足を移していくことが重要である。金融庁も、2025事務年度より検査等において各金融機関における有効性検証の取組状況を確認していく予定である。

- 金融犯罪対策については、「国民を詐欺から守るための総合対策0(2025年4月)」に掲げた施策等を着実に推進していくことが重要である。その一つとして、2025年1月より実施した口座不正利用等に係る要請文への対応状況のフォローアップ結果も別紙として併せて公表している。

- 各金融機関においては、本レポートも参考に、自らのマネロン等対策・金融犯罪対策の高度化に取り組んでいただきたい。

- 「リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果」

- 2024事務年度は、2023事務年度に提起した外貨建一時払保険、仕組預金の課題へのフォローアップに加え、外国株式、ファンドラップ、仕組債、外貨建債券、投資信託といった幅広い金融商品を対象に、販売会社等のプロダクトガバナンス態勢及び販売・管理態勢等を中心にモニタリングを実施した。

- 当該モニタリング結果については、「リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果」として公表した(2025年7月1日)。

- 販売会社等との対話や定性・定量アンケート調査の結果を踏まえ、金融商品の販売・管理態勢等に関し、販売会社等において確認された課題や工夫事例のほか、顧客本位に基づく金融商品販売を実践するための態勢構築に向けたPDCAサイクルの基本的な考え方や重要な要素等について整理している。

- (参考1)リスク性金融商品の販売状況及びモニタリング結果

- 課題事例は、対象金融商品の本源的な機能又は価値を否定するものではなく、当該商品を取り扱う販売会社等の態勢面の改善・向上に一層の取組を促すことを目的としていることに留意いただきたい。

- (外国株式)

- 一部の販売会社で、必ずしも顧客意向に沿わない短期取引が認められる中、対面証券会社の「みなし資産回転率」(売付・買付額/残高)は各販売会社で大きな違いがある。

- 「みなし資産回転率」が高くなるほど、顧客の利益が小さくなる傾向がある(過度な売買は顧客利益の押下げ要因になり得る)。

- (ファンドラップ)

- 一部の販売会社で、販売時点における総コスト控除後の期待リターンがマイナスのコースが存在する。また、重点先との対話では、特に低リスク帯コースで総コスト控除後の実績リターンがマイナスの商品が複数認められた。

- (投資信託)

- 新NISA成長投資枠の解約率は、ほとんどの販売会社で10%以下と低位である。個人投資家において長期・積立・分散投資の考え方が浸透してきているものと考えられる。

- (参考2)顧客本位の業務運営の確保に向けて経営陣に期待すること(金融商品販売に関するPDCAサイクル)

- 【計画(P)】

- 経営理念・ビジョンに沿った「リテールビジネス戦略」及び「取組方針」等の策定

- 金融商品販売の位置付けの明確化

- 最適なリソース配分

- 顧客本位の販売行動を促す業績評価体系の策定

- 【実践(D)】

- 経営陣による従業員に対するメッセージの発信など、顧客本位に基づく企業カルチャーの醸成に向けた取組

- 「リテールビジネス戦略」等の着実な実践(顧客の最善の利益に適う金融商品の組成・導入・提案・販売)

- 【検証(C)】

- 「リテールビジネス戦略」及び「取組方針」と実践結果のギャップ分析、根本原因も含めた課題の特定

- 【改善(A)】

- 「リテールビジネス戦略」及び「取組方針」等の改訂

- 課題の解決に向けた金融商品の組成・販売・管理等の一連の態勢や業績評価体系等の改善に向けた施策の策定

- 経営陣においては、当該モニタリング結果等も参考に、顧客本位の業務運営の確保に向けて、リーダーシップを発揮して取り組んでいただきたい。

- 【計画(P)】

- 「健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理態勢に関する対話結果レポート」

- 健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理における取組をテーマに、大手金融機関との対話で把握した取組事例については「健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理態勢に関する対話結果レポート」として公表した(2025年6月25日)。

- 本レポートは、企業文化を改革し、又はコンダクト・リスクを管理するプロセスを検討・実施していく上での基本的な考え方や取組事例を取りまとめたものである。

- (参考)健全な企業文化を醸成する五つのプロセス

- 目指す企業文化に即した企業理念の言語化(可視化)

- 企業理念、パーパス、バリュー、行動規範等(以下「企業理念」)の策定

- 企業理念の発信と役職員による認知

- トップメッセージ、研修、社内報、小冊子などを通じて役職員に周知

- 企業理念に則した判断・行動を実践するための環境整備

- コミュニケーションの活性化(タウンホールミーティング等)

- 企業理念の浸透度の評価

- 社員意識調査、パルスサーベイ、外部有識者等による評価課題改善に向けた取組

- 4.を踏まえ、課題に対して~3.の取組を追加実施

- 経営陣においては、役職員の規範意識への働きかけも不祥事の発生防止に必要であることを再認識し、当該レポートも参考に、健全な企業文化の醸成やコンダクト・リスクの適切な管理に向けてリーダーシップを発揮して取り組んでいただきたい

- 目指す企業文化に即した企業理念の言語化(可視化)

- 2025年6月から7月にかけてモニタリング部門から以下の各種レポート等を公表した。

- 顧客口座・アカウントの不正アクセス等への対策の強化について

- 証券口座への不正アクセス事案は、証券業界に限らず、金融業界の信頼を揺るがしかねないものであり、早急にログイン認証の強化、ウェブサイト及びメールの偽装対策の強化、不審な取引等の検知の強化、取引上限の設定、手口や対策に関する金融機関間の情報共有の強化、顧客への注意喚起の強化などの対策を進める必要がある。

- こうした状況を踏まえ、金融庁は、警察庁と連携し、上記内容を盛り込んだ要請文を発出することとしている。

- 不正アクセス対策強化の取組状況については、金融庁として、モニタリングしていく。

- 犯罪収益移転防止法施行規則の改正について(非対面の本人確認方法の見直し)

- 偽変造された本人確認書類により開設された架空・他人名義の預貯金口座等が詐欺等に利用されていることを踏まえ、「国民を詐欺から守るための総合対策0」(2025年4月22日)や「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(2025年6月13日)において、非対面の本人確認方法をマイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化する旨の方針が示されている。

- これを踏まえ、2025年6月24日、犯罪収益移転防止法施行規則が改正され、非対面での本人確認方法のうち、本人確認書類の偽変造によるなりすまし等のリスクの高い方法が廃止されることが決まった。なお、対面での本人確認方法についても、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを義務づける方向で警察庁において検討が行われている。

- 偽造身分証での口座開設・不正利用への対策としてきわめて効果が高いことから、本改正の施行日は2027年4月1日となっているが、各金融機関においては、施行日を待たず、可及的速やかな対応をお願いしたい。

- 金融庁 AI 官民フォーラム開催報告

- 2025年6月18日、AIに関する取組事例の共有や実務上の課題の深掘りなどを行うため、金融機関やAIモデル開発者、ITベンダーなど様々な関係者を招き、「金融庁AI官民フォーラム」の第1回会合を開催した。

- 参加者から共有いただいた御意見や問題意識をもとに、次回以降のフォーラムのテーマ設定に繋げていきたいと考えている。今後とも是非積極的にフォーラムに御参加いただき、事務局が提示した論点や今後のフォーラムの進め方についても御意見を頂戴したい。

- FATF 勧告 16(クロスボーダー送金)改訂の公表について

- 金融活動作業部会(FATF)では、クロスボーダー送金の透明性に関する改訂勧告16を、2025年6月18日に公表した。

- (参考)FATFによる「Payment Transparencyに関するFATF勧告16の改訂」の公表について

- 勧告の改訂は、送金の透明性向上の観点から必要なマネロン対策等の確保することを企図している。2024年/2025年の二度の市中協議を始めとした業界の皆様からの御意見も踏まえ、リスクに応じた対応となるよう、内容が修正されている。

- 主要な改訂項目としては、(1)クロスボーダー送金の始点・終点の定義の明確化に伴うペイメントチェーン内の異なる主体の責任の明確化、(2)クロスボーダー送金における送付情報の見直し(送金人・受取人情報の内容・質の改善)、(3)クロスボーダー送金における受取人情報の整合性確認の義務づけ、(4)カード決済に関する勧告16適用除外の規定の見直し、(5)カードによるクロスボーダーの現金引き出しへの限定的な基準の適用、がある。

- 今回の改訂は、技術的かつ複雑な論点が多く、影響を受ける利害関係者も多岐にわたることが予想されるため、今後FATFでは、FATFの目線をより詳細に説明するガイダンスの作成を進めていくとともに、円滑な実施のため民間ステークホルダーとの対話を継続する予定である。なお、今回の改訂勧告の実施に必要な対応に鑑み、FATFでは2030年末までのリードタイムを設定している。金融庁としては、皆様の御意見をよく伺いつつ、FATFガイダンス作成や国内実施に向けた検討を進めていきたい。

- 2025年7月G20財務大臣・中央銀行総裁会議について

- 2025年7月17日から18日にかけて、南アフリカ共和国(南ア)・ダーバンにおいてG20財務大臣・中央銀行総裁会議が開催された。会合後に発出された共同声明における金融関連の主な内容を紹介する。

- まず、バーゼルⅢを含む全ての合意された改革と国際的な基準の、一貫性のある、完全で、かつ適時の実施に基づき、脆弱性に対処し、開かれた、強靭で、かつ安定した金融システムを促進することへのコミットメントが再確認された。

- ノンバンク金融仲介(NBFI)に関しては、NBFIデータの入手可能性と報告、質、利用、及び情報共有に対処するための金融安定理事会(FSB)の作業が支持された。また、NBFIのレバレッジによるシステミックなリスクに対処するためのFSBの勧告を承認し、法域による実施が奨励された。

- クロスボーダー送金に関しては、G20ロードマップの効果的な実施へのコミットメントが再確認された。また、暗号資産及びステーブルコインに関して、ハイレベル勧告の実施に関する今後のFSBによるテーマ別ピア・レビューが留意された。さらに、金融活動作業部会(FATF)における、クロスボーダー送金の透明性向上や、暗号資産を用いた不正資金を軽減しつつ暗号資産セクターのイノベーションを促進するための取組の重要性が強調された。

- サステナブルファイナンスに関しては、実践的な指針及びツールの策定による自然災害の保険プロテクションギャップに対処する、各国の事情に合わせた解決策を促進することが言及された。

- また、本会合のマージンにおいて、南ア議長国・保険監督者国際機構(IAIS)・世界銀行の共催により、自然災害に係る保険プロテクションギャップへの対処に関するサイドイベントが開催された。

- 世界的に自然災害の頻度と規模が増大する中、保険プロテクションギャップへの対応は一層重要性を増している。そのような中、南ア議長国が、IAIS や世界銀行とともに、本イベントを開催したことは、時宜を得た取組であると評価している。

- 本イベントでは、世界銀行のバンガ総裁及びFSB議長のベイリー英国中央銀行総裁とともに、加藤勝信財務・金融担当大臣が基調講演を行い、国際機関や当局、保険業界に対する日本の期待を述べたほか、自然災害対応に係る日本の取組を紹介した。また、IAIS執行委議長を務める有泉金融国際審議官(2025年7月18日当時)等によるパネルディスカッションが行われた。

- IAIS及び世界銀行は、政策立案者や監督当局者が参照し得る、実践的なガイダンス・ツールを提供する取組を継続予定である。

- 次回のG20財務大臣・中央銀行総裁会議は、2025年10月にワシントンC.で開催される予定である。引き続き、皆様の御意見もよく伺いつつ、国際的な議論に貢献していく。

- 2025年7月17日から18日にかけて、南アフリカ共和国(南ア)・ダーバンにおいてG20財務大臣・中央銀行総裁会議が開催された。会合後に発出された共同声明における金融関連の主な内容を紹介する。

(2)特殊詐欺を巡る動向

前回の本コラム(暴排トピックス2025年8月号)でも取り上げたとおり、特殊詐欺が猛威をふるっています。とりわけ「ニセ警察詐欺」が急増、それに伴い最も注意すべき点としては、被害層が従来とは変化し、若者も被害にあうケースが増えていることであり、誰もが「わがこと」として日頃から注意して情報に接しておくことが大切となります。警察庁によると、2025年上半期(1~6月)の認知件数は暫定値で過去最悪の1万3213件(前年同期比4256件増)、被害額は約597億円と前年同期の約2.6倍に上りました。被害を押し上げたのは「ニセ警察詐欺」の手口で、被害額全体の65%を占めており、20~30歳代の被害が急増しています。肉親を装った電話で事故やトラブルを口実に金を払わせる「オレオレ詐欺」や、未払いの料金があるなど架空の事実を口実にする「架空請求詐欺」など従来の特殊詐欺では高齢者が被害にあうケースが目立ちましたが、2025年上半期の被害を年代別にみると、最多は30代(20.5%)、次いで20代(18.7%)、60代(14.2%)、40代(13.3%)となっています。もはや「若くて判断能力も高いから騙されることはない」との過信は禁物だといえます。ルフィグループの裁判からも明らかになったとおり、詐欺は会社組織のように組織的になされ、いかに人をだますか研究した上で接触してくるもので、年齢を問わず、誰もが不断の警戒が必要な状況だと認識する必要があります。例えば、ニセ警察詐欺において、「犯人側が「守秘義務が課せられている」などと被害者を脅すことで、周囲に相談できない状況を作って孤立させ、被害に気付きにくい状況を作出」「「逮捕を免れるためには全財産を調べる必要がある」などと資金調査を名目とし、被害者の全財産をだまし取ることで、被害額が高額化」といった傾向が顕著ですが、これらの手口も、「いかに人をだますか」人の心理をうまく突いた手口の巧妙化の一例といえます。その対応としては、相手がLINEなどSNSでのコミュニケーションを誘ってきたら警戒すべきであり、警察がLINEでやりとりすることはないし、逮捕状をSNSで示すなど絶対になく、「犯罪の疑いがある」と突然言われたら動揺するとはいえ、詐欺が横行していることを思い出し、いったん電話を切って警察相談ダイヤル「#9110」に電話し、相談すること重要です。そして、すべての世代にこうした正しい情報と危機感、対処法などを徹敵的に周知することが急務となっているといえます。

関連して東京都内の2025年上半期(1~6月)の特殊詐欺の被害額が、2024年1年間(約153億円)に迫る約150億7000万円に上ったことが、警視庁のまとめ(暫定値)で分かりました。やはりニセ警察詐欺が大半を占めているのが大きな特徴です。特殊詐欺対策本部によれば、2025年上半期の特殊詐欺被害の認知件数は前年同期比約1.4倍の2163件で、被害額の約150億7000万円は同約3.2倍に上りました。類型別では「オレオレ詐欺」が全体の約68%を占める1464件で最多、中でも、携帯電話などに警察官をかたって、「あなたは事件の容疑者になっている」と嘘を言い、ビデオ通話に誘導してから偽の警察手帳や逮捕状を提示し、保釈金や銀行口座の調査名目で現金を詐取する「ニセ警察詐欺」の手口が多く確認されました。その被害は1053件、約97億5000万円に上ったといいます。年齢別の被害者は50代以下が955人で、60代以上が1208人と高齢者の被害がやや多く確認されましが、60代以上の被害は前年同期比127人減少した一方で、50代以下は同比752人増えています。特に、ニセ警察詐欺の手口の被害者は30代が224件(21.3%)と最多で、60代以下の被害者が9割以上を占めています。中年層以下のユーザーが比較的多いSNSなどが犯行に用いられたことが50代以下の被害増加の一因となったとみられています。

「AIで楽に稼げる」とうたう広告がSNS上に乱立、日進月歩のAI自体は新たなビジネスを生む強力なツールである一方、そうしたAIの有能さに便乗して、初期投資の名目で多額の支払いを要求する「AI副業詐欺」も横行、専門家はAIという言葉に潜む危うさを指摘しています。日本貸金業協会によると、2023年3月ごろから「AI副業詐欺」の被害に遭ったとの相談が相次いでおり、相談件数は2023年度は189件だったところ、2024年度は97件増の286件となり、大半は若者からだといいます。国民生活センターにも同様の被害相談が寄せられており、同センターによると、広告収入を得られるとうたうパターンのほかにも、FX(外国為替証拠金取引)投資の運用にAIを使うと持ちかける手口もあるといいます。ただ、いずれのケースも入り口はSNS上の広告が中心で、最終的には高額な金銭を要求され、入金後に連絡が取れなくなる点は共通しています。国民生活センターは「『楽に稼げる』とうたうAI副業の広告は、基本的に嘘だと思ってほしい」と訴えています。詐欺の手口は多数あるものの、AI副業詐欺には特殊性があり、報道で詐欺事件の被害者心理に詳しい日本大危機管理学部の木村敦教授(社会心理学)は「AIは最先端技術というイメージから、なんとなく本当に『楽して稼げる』印象を与えてしまう」と指摘、金をだまし取る行為がSNS上で完結するため警察に取り締まられるリスクも低く、「手口も巧妙で詐欺だと途中で見破るのは難しい」と指摘しています。万一、不審な広告にアクセスしてしまった場合は「個人情報や口座の暗証番号など外部に漏洩したらまずい情報は伝えず、金を要求されたら迷わず連絡を絶つことが重要だ」としています。

シンガポール警察は、フェイスブック(FB)上で政府要人になりすました広告、アカウント、プロフィール、ビジネスページに対する詐欺対策を実施するよう米メタに命じています。2024年2月に施行された「オンライン犯罪被害防止法」に基づく最初の命令の一環で、同社がこれに従わない場合、最高100万シンガポールドル(77万3698ドル)の罰金が科せられる可能性があるといいます。メタの広報担当者は「法執行機関と協力し続け、これらの詐欺の背後にいる犯罪者に対して法的措置を取る」と述べています。同8月に発表された警察の統計によると、政府関係者になりすました詐欺は2025年上半期に1762件と、前年同期の589件からほぼ3倍に増加、被害総額は1億2650万シンガポールドルで、1年前の6720万シンガポールドルから88%増加しています。こうしたオンライン詐欺は日本だけに限ったものではなく、世界中で大きな社会問題となっています。他国で発生した手口は別の国・地域などでも使われる可能性もあり、犯罪組織は国をまたいで犯行を繰り返しており(越境犯罪)、国際的な捜査協力、情報交換の重要性が増しているといえます。同様に、グローバルにビジネスを展開している大手プラットフォーマーなども、自らが犯行の場を提供しているとの厳しい自覚を持ち、同様の観点から、世界的に対策レベルを底上げすることが求められているといえます。

特殊詐欺グループに名簿データを販売し、詐欺を手助けしたとして、大阪府警は、東京都中野区の名簿販売会社「ビジネスプランニング」の代表・山崎容疑者を電子計算機使用詐欺ほう助などの疑いで逮捕しています。山崎容疑者は2024年11月、詐欺に利用される可能性があると知りながら、約1万4800件の個人情報が記録された名簿データを特殊詐欺グループに販売、名簿に載っていた広島県内の60代の女性が還付金名目で約250万円をだまし取られた詐欺をほう助するなどした疑いがもたれています。同社に対しては、政府の個人情報保護委員会が2025年5月、違法行為に利用される可能性を認識しながら高齢者らの個人情報を複数回販売したとして、個人情報保護法に基づき、不適正な提供を中止させる初の緊急命令を出していました。名簿が悪用されていることは特殊詐欺の初期の頃から指摘されていましたが、個人情報保護法の改正も行われてきたにもかかわらず、実際の悪質な名簿業者の摘発が行われてこなかった現実があります。ここにきて個人情報保護委員会をはじめ、個人情報保護法の本来の主旨に沿って、厳格な対応を打ち出したことは大変評価できるものであり、今後の悪質な名簿の売買を抑止する意味でも象徴的な事例だと思います。

令和7年(2025年)7月末時点の特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について、警察庁から数字が公表されています。前回から公表の様式が変わり、ポイントが示されるなど、大変分かりやすくまとめられています。

警察庁 令和7年7月末における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)

- 特殊詐欺の概要について(令和7年7月末時点)

- 認知件数・被害額は前年同期比で大幅増加

- 認知件数15,583件(前年同期比+4,825件、+44.9%)、被害額1億円(+437.7億円、+153.9%)

- 過去最悪だった前年の年間被害額(8億円)を超えた

- ニセ警察詐欺による被害が顕著

- 認知件数は5,757件と特殊詐欺全体の36.9%、被害額は481.9億円と特殊詐欺全体の66.7%

- 犯人側が「守秘義務が課せられている」などと被害者を脅すことで、周囲に相談できない状況を作って孤立させ、被害に気付きにくい状況を作出

- ニセ警察詐欺では「逮捕を免れるためには全財産を調べる必要がある」などと資金調査を名目とし、被害者の全財産をだまし取ることで、被害額が高額化

- 認知件数について、30代が1,185件で最多、次いで20代が1,027件と、この2つの年代で認知件数の4割弱、主な被害金等交付形態別では、ネットバンキングが2,399件で最多、次いでATMが2,097件

- 被害額について、70代が4億円で最多、次いで60代が122.2億円と、この2つの年代で被害額の5割強、主な被害金等交付形態別では、ネットバンキングが213.0億円で最多、次いで現金手交型が86.0億円

- 認知件数・被害額は前年同期比で大幅増加

- SNS型投資詐欺の概要について(令和7年7月末時点)

- 認知件数・被害額は極めて深刻な状況

- 認知件数3,759件(前年同期比-368件、-8.9%)、被害額6億円(▲115.6億円、▲19.9%)で前年同期比で減少

- 認知件数は過去最多、被害額は過去2番目に多い

- 認知件数875件(前月比+251件、+40.2%)、被害額4億円(+34.2億円、+43.1%)と前月比で大幅増加

- 「YouTube」から接触する被害が急増「投資名目」の広告が危険

- 7月中の当初接触ツールは、「Instagram」が157件(前月比+15件、+10.6%)と最多、次ぐ「YouTube」が129件(前月比+57件、+79.2%)と前月比で大幅に増加

- 7月中の当初接触手段は、「バナー等広告」が350件(前月比+152件、+76.8%)と最多、次いで「ダイレクトメッセージ」が318件(前月比+39件、+14.0%)

- 7月中の「YouTube」の「バナー等広告」で「株投資」を名目として詐取する手口が95件(前月比+49件、+106.5%)と急増

- 広告に登場する著名人は、無断で写真や動画を悪用されているケースがほとんどです。広告をクリックすると、LINEなどのメッセージアプリのグループに誘導されます。利益が出ているように見せ掛け、信用させた後に、高額な投資を促して金銭等をだまし取ります。

- 認知件数・被害額は極めて深刻な状況

- SNS型ロマンス詐欺の概要について(令和7年7月末時点)

- 認知件数・被害額は前年同期比で大幅増加

- 認知件数2,927件(前年同期比+1,029件、+54.2%)、被害額5億円(+77.0億円、+38.2%)と前年同期比で大幅増加

- 「ダイレクトメッセージ」からの被害が依然として多い

- 7月中の当初接触手段は「ダイレクトメッセージ」が434件(前月比+11件、+2.6%)と最多の状況が続く

- 7月においても、当初接触手段が「ダイレクトメッセージ」で、当初接触ツールが「マッチングアプリ」「Instagram」「Facebook」の被害が327件(前月比+8件、+2.5%)で全体の3%を占める

- 認知件数・被害額は前年同期比で大幅増加

譲渡目的で銀行口座を取得したとして、警視庁は、赤羽署の男性巡査(25)を詐欺容疑で書類送検し、懲戒免職処分としています。口座には、1千万円超の特殊詐欺の被害金が振り込まれていたといいます。報道によれば、巡査は2025年2月下旬、第三者に譲渡する目的なのに自分で使うように装い、銀行に口座を開設させた疑いがもたれています。SNSで「口座を買う」といった書き込みを見つけ、投稿主と秘匿性の高い別のSNSでやり取りし、口座を開設、インターネットバンキング用のID・パスワードを伝え、報酬として25万円を受け取ったといいます。巡査は為替相場の上げ下げなどを予想する「バイナリーオプション」取引に熱中し、2024年秋以降、約300万円の貯蓄を使い果たしたうえ、消費者金融から約300万円を借りていたといいます。事実関係を認め、「投資で借財が膨らみ返済に困っていた」などと説明しています。口座には2025年3月上旬、20~50代の男性3人から計約1130万円が振り込まれており、3人は特殊詐欺の被害者でした。また、これとは別に、身元が特定できていない人物から約20万円の振り込みもあったといいます。

暴力団が関与した事件としては、名古屋市中心部で客引きを行っていた人物を通じて受け子を勧誘し、特殊詐欺の電話を受けた90代の女性から現金などをだまし取ったとして住吉会傘下組織組員が逮捕されたものがありました。報道によれば、2023年11月、埼玉県川口市に住む90代の女性に対して「健康保険の払戻金がある。キャッシュカードは古い仕様なので取り替えます」などとうその電話をかけてキャッシュカード1枚をだましとり、ATMから現金50万円を引き出したとして詐欺と窃盗の疑いがもたれています。川口市の女性から現金などをだまし取ったとされる受け子を勧誘したなどとして、名古屋市中心部で客引きを行っていた人物ら7人が詐欺などの疑いでこれまでに逮捕されており、警察がさらに捜査を進めた結果、暴力団員が、客引きを行っていた人物らを通じて受け子を勧誘した疑いがあることが分かったといいます。また、SNS型投資・ロマンス詐欺の手口で暗号資産をだまし取ったとして、愛知県警は、詐欺容疑でいずれも会社員2人の容疑者を逮捕、2人はトクリュウのマネー・ローンダリング役とみられています。県警はグループが約54億円相当をだまし取った可能性があるとみて調べています。逮捕容疑は2024年5月、女性を装い、宮崎県内の40代の男性に「おじがお金の流れを調べる仕事をしていて、言う通りにすれば確実に利益を得られる」とメッセージを送り、計約125万円相当の暗号資産を詐取した疑いがもたれています。さらに、富山県警富山西署は、警察官などを名乗って現金計約2900万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、大阪市の70代の無職の容疑者を逮捕しています。「知らなかった。犯罪の金と思っていなかった」と容疑を否認するも、同署は、容疑者がトクリュウの指示役とみて調べています。逮捕容疑は、氏名不詳者らと共謀して2024年6月~同7月、富山市の80代女性に、警察官や検察官を装って複数回電話し、現金計2424万円を容疑者らが管理する口座に入金させたほか、500万円入りの手提げバッグを女性の自宅前に置かせ、だまし取ったとしています。

フィリピンを拠点に「ルフィ」を名乗り広域強盗を指示したとされる特殊詐欺グループの幹部で、強盗致傷ほう助罪などに問われた小島被告は、懲役20年とした東京地裁判決を不服として控訴しています。2025年7月の地裁判決では、別の幹部から強盗の実行役調達を依頼され、闇バイトの応募者を複数回紹介したと指摘、小島被告が果たした役割は非常に重要だったと認めて刑事責任は重いとしました。判決によれば、小島被告は2022年10~12月に山口県岩国市などで起きた強盗致傷事件や強盗未遂事件で、別の幹部藤田被告に実行役を紹介、また2019年に、ルフィを名乗ったとされる幹部今村被告と共謀し、金融庁職員などになりすまし、うそをついて窃取したキャッシュカードで計約1500万円を不正に引き出したほか、現金約3800万円をだまし取ったとされます。

ルフィグループなどの裁判では、海外拠点での特殊詐欺グループの活動実態が少しずつ明らかになっています。ルフィグループ幹部だった小島被告の公判で明らかになったのは、グループを統率するための「規律と恐怖」でした。グループはタイで立ち上げられ、2018年にフィリピンに移り、特殊詐欺に本腰を入れ、2019年夏には廃ホテルを12億円で購入、一大拠点を築きました。ここでは、闇バイトで集められた「かけ子」らが日本国内の高齢者らをターゲットに次々と詐欺の電話をかけながら、共同で生活、その規模は約60人、作業が滞りなく進むよう、食堂には調理専門スタッフが配置される「まかない完備」の居住環境で、検察側は公判で、「犯行手口をシステム化し特殊詐欺をしていた」と指摘しています。それを裏付ける証拠の一つが、「かけ子」を採用する際にグループが使った説明資料で、「就業時間は、平日午前8時から午後5時。食費手当は毎週6千円ほど。スマートフォンは犯行用と、グループ内の連絡用の2台を支給された。ほかにも「7時45分までに事務所に来る」「遅刻する場合は午前7時までに連絡する」などの就業規則もあった。詐欺電話をかける際も、警察の捜査を攪乱(かくらん)するテクニックを組織的に使わせた。代表的なものが「かけストップ」や「わき電」だ。「かけストップ」は、一つの地域で被害が続くと警察の巡回が強化されるため、一定数の対象者をだました後に地域を変更する手法だ。「わき電」では、ターゲットの地域から警察の関心をそらせるよう、周辺の地域にあえて詐欺とわかるような電話をかけ警察を引きつけた。これらの手法で効率的に詐欺を繰り返し、巨額の収益を上げた」(2025年8月4日朝日新聞)とされます。グループの最大の懸念は、「裏切り者」の存在で、特に、詐欺でだまし取った現金を直接扱うメンバーには、信用性が試される「トラップ」が仕掛けられたといい、グループは、受け子らの採用時に「踏み絵」と呼ばれるテストとして、「1万円の札束そっくりのメモ帳を入れたレターパックを、封を開けずに運ぶよう指示。目的地に届けられた後、開封の形跡を念入りに確認」していたといいます。グループは裏切り者を許さず、持ち逃げしたメンバーは徹底的に追いかけられ、拷問され、拷問の様子を撮影した動画は、受け子らの採用面接で見せて「裏切ればこうなる」と脅迫、恐怖の刷り込みなどが定着したことで、「持ち逃げは完全になくなった」と小島被告は話しています。東京地裁は小島被告に2025年7月に言い渡した判決の中で、グループを「会社のよう」と表現、犯行の過程が役割分担されていたことについて「(犯罪が)ビジネスとして行われた。非常に悪質だ」と認定しています。

別のグループによるカンボジア拠点での詐欺グループでは、「新人」のかけ子は、だましのマニュアルを暗記させられ、詐欺グループのメンバーらは自分たちの通話を録音し、一日が終わると「反省会」を開き、詐欺の成功率が上がるよう工夫をしていたといいます(2025年8月21日付朝日新聞)。5月までの4カ月間で約14億円の詐欺被害に関与していた可能性があり、いずれも住居職業不詳の19~52歳の男28人と50歳の女1人が逮捕されています。29人は数人ごとのチームに分かれて電話をかけ、新たに加入した「新人」のかけ子は最初にマニュアルを暗記させられ、「先輩」のかけ子が電話する様子を見ながらだましの技術の向上に努めていたといい、通話内容は全て録音し、反省点を共有するための会議を開いていたほか、食事は1日3食が支給されていたものの、基本的に外出は制限され、朝から晩までかけ子をしていたとみられています。29人の中には「金が稼げる」と誘われて渡航した者もいるといい、高額報酬をうたう「闇バイト」への応募者が組織的に拠点に集められた可能性があります。また、この詐欺グループについては、2025年8月23日付読売新聞で、「詐欺電話をかけていた施設から、「長野県警察本部」と書かれた看板や警察官の偽の制服が押収されていたことが、愛知県警への取材でわかった。県警は、詐欺グループが警察官を装い、SNSのビデオ通話で相手をだます際に使ったとみて調べている。県警幹部によると、他にも詐欺電話をかける際に使ったとみられるスマートフォン84台やノートパソコン2台のほか、容疑者のパスポートや現地での労働許可証も押収した。押収した端末からは、偽造の逮捕状や家族などに相談することを禁じる守秘義務誓約書がデータで見つかった。「かけ子」たちの成績を図にした星取表の画像もあった」と紹介されています。捜査の端緒をもたらした、2025年1月に帰国した愛知県の男性は「中国人の管理下で、日本人がかけ子をしていた」と説明、合同捜査本部は29人の渡航経緯や現地での実態を詳しく調べています。なお、拠点にあったスマートフォンの解析などにより、被害額は2025年2~5月で約14億円とみられるとのことです。

これまで取り上げてきたとおり、詐欺グループの拠点は海外にあり、高齢者だけでなく若者も狙い、四六時中、詐欺を仕掛けてきています。警察と銀行間で「詐欺が疑われる不審な取引情報を速やかに共有」する取り組みが広がっています。不正口座には次々に被害金が送られるため、その存在を警察がいち早く察知するかが重要となります。詐欺の被害者の中には「手口はわかったから、もう大丈夫」と思う人もいますが、この考えは危険で、被害者の詳細な個人情報は詐欺グループに握られており、別角度からの詐欺の手口がやってくる可能性が高いといえます。そのためにも被害者の口座の動きに銀行側が目を光らせて、警察と情報共有することは二度目の被害を防ぐためにも重要だといえます。また、被害にあった人はお金がない状況で性格、行動パターンなども把握されており、そのために、詐欺グループに誘導されやすくなり、犯行に加担させられてしまうことになります。被害にあった人は、詐欺グループに再び狙われて被害者になるだけでなく、加害者にもなってしまう恐れもあります。詐欺の被害者は二度狙われるとの認識を、社会全体で共有する必要があります。関連して、警察庁は、大手ネット銀行など10行と新たに口座情報の提供に関する協定を結んでいます。詐欺が疑われる不審な取引情報を速やかに共有し、容疑者検挙や被害拡大の防止を狙っています。協定を結んだのはソニー銀行、楽天銀行、イオン銀行などで、同庁はこれまでゆうちょ銀行やメガバンクなどとも同様の協定を締結しており、今回で計24行となりました。警察庁の担当者は「大半の銀行がカバーできた。ネット送金させる手口が増えており、広く網を掛けていきたい」と話しています。協定は各行の取引監視システムを使い、多額の海外送金など詐欺の可能性が高い不審な取引を検知した場合に速やかに警察庁や各警察本部に直接通報してもらうというもので、情報を基に捜査したり、口座所有者に注意喚起して被害拡大を防いだりすることに活用されます。

警察庁 特殊詐欺等の被害拡大防止を目的とした金融機関との「情報連携協定書」締結について

- 概要

- 令和7年上半期の特殊詐欺の認知件数及び被害額は、被害額が過去最悪となった前年を同期比で大幅に上回り、またSNS型投資・ロマンス詐欺は、いずれも上半期において増加傾向にあるなど、深刻な情勢が継続しているところ、警察庁(組織犯罪対策第二課)と金融機関10行(以下「協定金融機関」)は、検挙及び被害防止に資する対策を強化するため、協定金融機関がモニタリングを通じて把握した、詐欺被害に遭われている可能性が高いと判断した取引等に係る口座に関連する情報について、関係する都道府県警察及び警察庁に迅速な共有を行うことなどを内容とする「情報連携協定書」を令和7年8月8日に締結した。

- 本協定書に係る取組は、金融庁と警察庁が連名で金融機関宛てに要請した「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」(令和6年8月23日付け)の項目6「警察への情報提供・連携の強化」に関連するものである。

- なお、協定金融機関においても、本件に係る広報を実施する。

- 協定金融機関

- 株式会社セブン銀行

- ソニー銀行株式会社

- 楽天銀行株式会社

- 株式会社イオン銀行

- 株式会社大和ネクスト銀行

- 株式会社ローソン銀行

- 株式会社SMBC信託銀行

- オリックス銀行株式会社

- GMOあおぞらネット銀行株式会社

- 株式会社SBI新生銀行

- 参考事項

- 警察庁は、これまでに14行と情報連携協定書を締結している。

最近の特殊詐欺等を巡る報道からいくつか紹介します。報道自体はこれ以上されていますが、被害の大きい事件を中心に取り上げます。

- 仙台市太白区の80代男性から200万円をだまし取ったとして、仙台南署は、詐欺容疑で千葉市中央区の無職少年(15)を逮捕しています。特殊詐欺グループの受け子とみられています。男性宅に息子を装った人物から「新幹線に会社の契約書類が入ったかばんを忘れた。お金が必要」と電話があり、男性は訪れた少年に現金を渡したといいます。その後、息子に電話をして被害に気付き110番、防犯カメラなどの捜査で少年が浮上したものです。

- 滋賀県警大津北署は、大津市の80代の無職男性が約2億7500万円をだまし取られる特殊詐欺にあったと発表しています。投資を趣味にしていた男性は2025年5月頃、投資を勧める二つのLINEグループから招待が届いたため両方に参加、投資アシスタントの女性をかたる人物から「株を買うのは抽選になる」「倍率がとても高い」「当選したので入金して」などというメッセージをそれぞれ受け取り、同7月24日までに計23のインターネット口座に36回にわたり送金したといい、利益を示すグラフも見せられ、引き出そうとすると「手数料が必要」と言われ、不審に思って息子に相談、詐欺に気づいたものです。男性は2025年春にも同じ手口で約1億円の詐欺被害にあっており、同署に「投資詐欺の存在や手口は知っていたが、自分はだまされないと思っていた」と話したといいます。

- 長野県警塩尻署は、塩尻市の70代男性が現金1千万円と金塊約11キロ(購入額約1億9277万円)をだまし取られる被害にあったと発表しています。男性は2025年5月、SNSで知り合った女を名乗る相手から「私のおじは有名な経済学者」「学ぶ機会を手配したい」などといったメッセージを受信。教えられた投資関係会社を名乗るSNSグループと連絡を取りながら同6月までに計5回、現金を投資名目で振り込みました。金融機関に振込額の上限があるため投資ができないことをグループに伝えたところ「金塊で渡してくれてもよい」と言われ、男性は7月までに購入した金塊を5回にわたり東京都内の喫茶店で待ち合わせた男に手渡し、その後、投資資産を現金化しようとしたができず、被害に気がついたといいます。

- 北海道警函館中央署は、函館市に住む70代女性が、警視庁の警察官を名乗る男らに約1億9800万円分の金の延べ棒をだまし取られたと発表しています。警視庁や新潟県警を名乗る男から2025年1月以降、「あなたの口座に犯人が金を振り込んでいる可能性がある」などと電話があり、捜査のためとして延べ棒を購入して渡すよう指示されたといい、同3~5月、自宅玄関に置く形で持ち去られたものです。

- 栃木県警佐野署は、県南に住む60代男性が、SNSでAIを使った投資話を持ちかけられ、計約1億8380万円をだまし取られたと発表しています。2025年3月下旬ごろ、男性のSNSアカウントに著名な投資家を名乗る人物から連絡があり、その人物から紹介された別の投資家から「AI投資はリスクが少なく利益が出る」などと誘われ、男性が指定された投資アプリに30万円を振り込んだところ、1日で1万円以上の利益が出たとアプリに表示されたことから、信用した男性は同4月~7月に、指定されたインターネットバンキングの口座に計24回、現金約1億8380万円を振り込んだといいます。金融機関に口座を凍結された男性が、被害に気づき同署に相談したといいます。

- 千葉県警我孫子署は、我孫子市の80代の男性がSNS型投資・ロマンス詐欺にあい、現金約1億9000万円をだまし取られたと発表しています。男性は2025年2月中旬から4月28日頃までの間、AI株式診断アシスタントや投資グループの教授などを名乗る者からLINEで、「こちらの投資にすると利益が出る」「教授は機関投資家と提携している」などとうそを言われ、複数回にわたり、指定された銀行口座に現金を振り込んだといいます。男性は、スマートフォンで投資関連の広告を見て、LINEに誘導されたものです。男性が利益を引き出せなかったため証券会社に相談した際、「詐欺ではないか」と言われ同署に届け出たものの、半信半疑だったため、同日にも振り込んでしまったといいます。

- 千葉県警行徳署は、会社を経営する市川市の70代の男性が、SNSを通じて株式投資を持ちかけられ、約1億8400万円をだまし取られたと発表しています。男性は2025年5月に、インターネットサイトを閲覧したのをきっかけに連絡を取るようになった「AI株式分析」の日本人女性をかたる人物から、「選ばれた人だけが投資できる市場がある」などと投資を勧誘され、「株式投資のカスタマーサポート」をかたる人物ともLINEでやりとりするよう誘導され、株の購入資金として同5月~5月に7回にわたって複数の金融機関の口座に現金を振り込んだほか、利益を引き出そうとしたところ、さらに「税金とファンド費用が必要」などと要求され、さらに2回、送金したといいます。

- 新潟県警組織犯罪対策課は、県内の70代女性が現金1億7135万円をだまし取られるSNS型投資詐欺被害にあったと発表、県内での同種の詐欺の被害額としては過去最高といいます。女性は2025年2月頃、インターネット上で見つけた海外の投資会社のサイトに接続、同社従業員を名乗る者に暗号資産の投資を勧められてサイト上に口座を開設し、同2月から5月まで11回にわたり計4685万円を指定された口座に振り込み、その後、口座から現金を引き出そうとしたところ、「信用を確認するための入金が必要」などと要求され、さらに9回にわたり、6月13日までに計1億2450万円を振り込んだものです。

- 愛知県警西署は、名古屋市西区の自営業の80代女性がLINEで知り合った人物から投資話を持ちかけられ、約1億6800万円をだまし取られたと発表しています。女性は2025年3月下旬、スマートフォンで投資広告にアクセスした後、LINEのグループに誘導され、投資の専門家を名乗る男らと知り合い、株の投資を勧められ、同6月中旬から8月下旬にかけて現金を計59回、指定された複数口座に振り込んだという。男らの勧めで登録した投資サイト上で「利益が出た」と家族に伝えたところ、被害に気づき、同署に相談したものです。

- 福岡県警中央署は、福岡市中央区の60代男性が約1億6千万円の投資詐欺被害にあったと発表しています。男性は2025年5月30日、株式投資に関する記事から優良株を紹介するサイトをスマートフォンで見つけ、掲載されていたSNSのURLにアクセス、女とみられるアカウントとつながった後、相手から「厳選した優良株を紹介する」と言われ、グループチャットに案内され、投資に関する情報共有がされていたことから、相手が勧める投資が本物だと信じ込み、同6月~7月、指定された口座に20回にわたり現金1億6550万円を振り込んだといいます。男性が利用するネットバンクから署に「高額振り込みがあった」と連絡があり、男性に確認したところ被害が判明したものです。

- 神奈川県警大磯署は、同県二宮町に住む地方公務員の60代男性が、警視庁新宿署の警察官や東京高検の検察官を装った人物らから指示され、現金計約1億4100万円をだまし取られたと発表しています。2025年2月から5月にかけ、警察官などをかたる男らから、電話や秘匿性の高い通信アプリ「テレグラム」で事件の容疑者だと伝えられたり、虚偽の逮捕状の画像が送りつけられたりしたうえ、資産状況を確認するとして現金を要求され、17回にわたってインターネットバンキングで送金したといい、男のテレグラムのアカウントが消え、連絡が取れなくなったことで不審に思い、署に相談したものです。

- 広島県警広島南署は、広島市南区の70代の男性が計約1億4500万円相当の暗号資産をだまし取られる特殊詐欺にあったと発表しています。男性宅に2025年6月、警察官や検察官を名乗る男から電話があり、「あなたに詐欺容疑がかかっている」「犯人には銀行員や警察官も多数おり、あなたの金が狙われているため、警察で金を預かる」という趣旨のことを言われ、男から指示されたSNSや暗号資産取引のアプリをダウンロードし、ビデオ通話などで言われるがままアプリを操作し、20回にわたり計約1億4500万円相当の暗号資産をだまし取られたものです。

- 宮城県警は、県内の70代自営業男性が総務省の職員を装った電話をきっかけに金の延べ棒や現金など計約1億1300万円相当をだまし取られる被害にあったと発表しています。2025年の特殊詐欺事件としては県内で最高額といいます。2025年6月、男性の携帯電話に総務省の職員をかたる人物から、「携帯電話がサイバー攻撃を受けている。被害拡大を防ぐために保険に加入する必要がある」という電話があり、男性はこの話を信じ、指示された銀行口座に、複数回にわたり計380万円を振り込むも、他県の警察官を名乗る人物から、「以前電話があった総務省職員を保険金詐欺で逮捕した。捜査のため、口座のお金の流れと自宅にある財産を教えてください」と電話があり、男性は金の延べ棒や金貨を自宅に所有していることを伝え、その後、警察官の上司という人物から、「自宅で保管している金の延べ棒なども特殊なインクで調べる必要がある。すべて指定した住所に送ってください」と電話があったため、指定された住所に金の延べ棒5キロ(時価合計約8700万円)と金貨約3キロ(時価合計約2200万円)を箱に入れて送ったといいます。その後、さらに印紙代として20万円を指定された口座に送金、警察官の上司という人物から連絡が取れなくなったことを不審に思い、被害に気づいたものです。

- 宮城県警は、県内の60代女性会社役員がSNS型ロマンス詐欺の被害にあい、約1億2千万円相当の暗号資産をだまし取られたと発表しています。2025年のSNS型ロマンス詐欺事件としては県内で最高額といいます。女性は2025年6月上旬にSNSで知り合った男から「投資の勉強をしてみないか」と勧められ、インターネットバンキングの口座と暗号資産のアドレスを開設、その後、同7月~8月、複数回にわたり投資目的で計約1億2千万円相当の暗号資産を指定されたアドレスに送金したもので、女性が暗号資産から現金に変換しようとしたところ、手数料を求められたため、友人に相談、被害に気づいたといいます。

- 神奈川署は、横浜市に住む会社役員の60代女性が、SNSでAIを使った投資話を持ちかけられ、計1億21万3097円をだまし取られたと発表しています。女性は2025年4月、株式投資について調べていた際に「AI株式アシスタント」を名乗るサイトを見つけ、SNSに登録、担当者からAIを使用した株運用を勧められ、女性は、株の値動きや世界経済の状況についての説明を受け、信用してしまい、同5月~7月に指定された口座などに計6回現金を振り込んだといいます。運用状況を確認するアプリ上では、約3億円の利益が出たように表示されていたが現金が引き出せず、担当者とも連絡が取れなくなったことから署に相談し発覚したものです。同社のサイトもすでに閉鎖されているといいます。

- 広島県警広島西署は、広島市西区の60代の女性が計約9000万円相当の暗号資産をだまし取られる特殊詐欺にあったと発表しています。女性宅に2025年7月、厚生労働省職員を名乗る男から電話があり「あなたの健康保険証が使われ、違法に睡眠薬が処方されている。健康保険証の利用を停止する」などと告げられ、石川県警に出頭するよう言われ、断ると、石川県警を名乗る男に転送され「捕まえた犯人があなたの口座を50万円で買ったと言っている」と言われ、さらに検察官を名乗る男に転送され「容疑を晴らすために、持っている金を口座に入れて監査する必要がある」などと求められたため、電話やSNSで指示されるまま、2種類の暗号資産取引アプリをダウンロードして暗号資産を購入、同8月までの間、10回にわたりアプリを操作して計約9000万円相当の暗号資産をだまし取られたものです。

- 警視庁赤羽署は、東京都北区の80代女性が警察官を名乗る男らから現金約8000万円をだまし取られる詐欺事件があったと発表しています。2025年5月から7月にかけて、女性宅に実在するNPO法人の職員を名乗る男から「ランサムウエアによるウイルス拡散型のサイバー攻撃が発生し、500人が金銭的被害を受けた。その原因はあなたなので、被害者に補償する必要がある」などと電話があり、その後、「警視庁本部刑事2課」という架空の組織の警察官を名乗る男からも「補償金は後で国から返還されるので、指定された口座に現金を振り込んで」などと電話があり、女性は58回に分けて計約8000万円を振り込んだものです。同9月3日、現金が返還されないことを不審に思った女性が同署に相談し、事件が発覚しました。

- 埼玉県警川越署は、川越市の70代の自営業女性がSNSを使った投資詐欺にあい、7500万円をだまし取られたと発表しています。女性は2025年5月から約2か月にわたり、動画配信サイトの広告を通じて知り合った投資家を名乗る男らから、「確実な資産形成ができる」「送金すれば、AIが自動で価値の上がる銘柄を選択し購入する」などと、SNSでメッセージを受けた。女性は同6月~7月、インターネットバンキングで14回にわたり、指定口座に現金を振り込んだものの、出金が出来なかったことを不審に思った女性が、男らに身分証の提示を要求。送られてきた免許証の写真を「偽造かどうか調べてほしい」と110番したことで、被害がわかったものです。

- 警視庁葛飾署は、東京都葛飾区の1人暮らしの70代女性が警察官を名乗る男らから2000万円超の現金をだまし取られる詐欺被害があったと発表しています。2025年7月から8月にかけて、女性宅に北海道警の警察官を名乗る男らから「あなたの口座がマネー・ローンダリングに利用されている。捜査に協力しないと口座を凍結する」などと電話があり、女性はインターネットバンキングで3回に分け、計2350万円を指定された口座へ振り込み、翌日、インターネットバンキングにログインできなくなったことから、女性が男らに問い合わせたところ、金融機関に相談するよう指示されたといいます。相談を受けた金融機関の職員が詐欺を疑い、警察に通報、女性は葛飾署員から被害届を提出するよう説得されたものの、詐欺だとは疑わずに拒否し、帰宅後、男らに電話して一連の経過を相談、男らから「警察の中にもマネー・ローンダリングの協力者がいる」などといわれ、スマートフォンの通話履歴などを消すように指示され、男らの指示通りにスマホを操作したところ、全てのデータが初期化されてしまったことから、女性は初めてだまされたことに気付いたといいます。

本コラムでは、特殊詐欺被害を防止したコンビニや金融機関などの事例や取組みを積極的に紹介しています(最近では、これまで以上にそのような事例の報道が目立つようになってきました。また、被害防止に協力した主体もタクシー会社やその場に居合わせた一般人など多様となっており、被害防止に向けて社会全体・地域全体の意識の底上げが図られつつあることを感じます)。必ずしもすべての事例に共通するわけではありませんが、特殊詐欺被害を未然に防止するために事業者や従業員にできることとしては、(1)事業者による組織的な教育の実施、(2)「怪しい」「おかしい」「違和感がある」といった個人のリスクセンスの底上げ・発揮、(3)店長と店員(上司と部下)の良好なコミュニケーション、(4)警察との密な連携、そして何より(5)「被害を防ぐ」という強い使命感に基づく「お節介」なまでの「声をかける」勇気を持つことなどがポイントとなると考えます。また、最近では、一般人が詐欺被害を防止した事例が多数報道されています。特殊詐欺の被害防止は、何も特定の方々だけが取り組めばよいというものではありませんし、実際の事例をみても、さまざまな場面でリスクセンスが発揮され、ちょっとした「お節介」によって被害の防止につながっていることが分かります。このことは警察等の地道な取り組みが、社会的に浸透してきているうえ、他の年代の人たちも自分たちの社会の問題として強く意識するようになりつつあるという証左でもあり、そのことが被害防止という成果につながっているものと思われ、大変素晴らしいことだと感じます。一方、インターネットバンキングで自己完結して被害にあうケースが増えており、コンビニや金融機関によって被害を未然に防止できる状況は少なくなりつつある点は、今後の大きな課題だと思います。以下、直近の事例をいくつか紹介します。

- 投資詐欺の「受け子」として1千万円をだまし取ろうとしたとして、兵庫県警尼崎北署は、東京都港区の50代の会社員を詐欺未遂の容疑で現行犯逮捕しています。投資詐欺の被害を2度受けた尼崎市内の50代の女性が「だまされたふり作戦」をしたことが逮捕につながったといいます。被害者が家族に相談し、詐欺の可能性を指摘されて署に相談、署の「だまされたふり作戦」に協力することにしたといいます。被害者は、イヤホンをつけた状態で現れた容疑者と落ち合い、喫茶店へ、容疑者はカバンから領収書のような紙を差し出し、「サインをしてください」と言ったといいます。容疑者は容疑を否認し、「依頼を受けてお金を受け取ってくださいと言われただけで、だましとった認識はありません」と説明しているといいます。だまされた被害者が加害者に転じてしまう残念な事例も増えている中、「二度とだまされたくない」として警察に協力して、容疑者の逮捕につながったのは素晴らしいと思います。

- たまたまコンビニエンスストアに居合わせた美容師が、電話しながらATMを操作する高齢女性と電話を替わり、娘のふりをする機転まできかして特殊詐欺を防いだといいます。職業柄、高齢者と話す機会が多く、SNSで詐欺防止動画も閲覧していたことも奏功したといい、ます。兵庫県警灘署は、署長感謝状を贈呈しています。神戸市灘区のコンビニにコピー機を使用するため訪れた。コピー機の隣に設置されたATMで、電話をしながらタッチパネルを操作する70代の女性を発見、気になってATMの画面をのぞいたところ、銀行口座の振込画面が映し出されていたため、とっさに女性に「ちょっと、お母さん、貸して」と声をかけ電話を替わり、娘のふりをして「娘なんですけど、うちの母にどういった指示をしているんですか」などと質問を繰り返したといいます。最終的に女性に電話を切ってもらい、被害を未然に防いだということです。

- 支店間で連携して詐欺被害を防いだとして、大阪府警枚方署は、枚方信用金庫牧野支店の喜多さんと、くずは支店の中島さんに感謝状を贈っています。2025年5月下旬、牧野支店の窓口に男性が訪れ、「とにかく出金したい」と焦った様子を見せたため、喜多さんは理由を尋ねるも、うまく会話が成り立たず、詐欺被害を疑って警察に連絡したものの、警察官が到着する前に男性は立ち去ってしまったといいます。男性は約2キロ離れたくずは支店に向かい、同じく窓口の中島さんに「すぐに出金したい」と要求、中島さんは、印鑑の確認などのため登録先の牧野支店に電話をかけたところ、男性の特徴を聞いた喜多さんは、牧野支店を訪れた男性と同一と確信、「出金させないで」と伝えたといいます。最終的に男性は警察官からの説得を受けて帰宅、男性は投資目的で金を振り込もうとしていたものの、振込先は過去に詐欺事件で使用されているものだったといいます。

- 特殊詐欺の被害を未然に防いだとして、静岡県警清水署は、静岡銀行清水北支店と、行員の成宮さん、増田さんに署長感謝状を贈っています。成宮さんは、支店に来店した60代男性を対応、男性が焦った様子で「2700万円を振り込みたい」というので事情を聞いたところ、「金の購入で支払いが必要で、業者から電話で振込先を指定された」と説明されたといい、不審に思った成宮さんは上司の増田さんに相談し、警察に通報、その後の清水署の捜査で、男性が警察官を名乗る人物から「口座に入っているお金を調べる」などと言われ、現金を振り込むよう指示されていたことが判明、相手から「守秘義務違反になる」と脅されたため、うその振り込み目的を伝えたといいます。同署の署長から感謝状を受け取った成宮さんは「男性は手も震えていて様子がおかしかった。気づくことができて良かった」と話していたといいます

- 投資詐欺被害を防いだとして、静岡県警静岡南署は、スルガ銀行静岡東支店の支店統括・渡辺さんに署長感謝状を贈っています。支店を訪れた60代男性から「ビットコインに投資したいから750万円を振り込みたい」と相談があり、男性は以前にも550万円を振り込んでいたことから、渡辺さんは短期間に多額の振り込みをしていることなどを不審に思い、警察に通報、詐欺被害が判明したものです。

- 警察官になりすまして捜査名目で金をだまし取る「ニセ警察詐欺」の犯人検挙に貢献したなどとして、千葉県警は、ゆうちょ銀行といずれも行員の保科さん、藤重さんに感謝状を贈っています。同行は不審な口座の動きを検知し、県警に情報提供、被害者も捜査に協力し、迅速な検挙につながったといいます。同行は2025年1月、詐欺被害が疑われる口座情報を管轄する都道府県警に直接連絡する協定を警察庁と締結、この協定に基づき、同行から県警に情報提供がなされ、協定の取り組みが検挙につながったのは、全国で初めてとなります。千葉市中央区の80代の男性名義の口座から多額の現金が引き出されたことなどを不審に思い、県警に情報共有、県警が男性に接触したところ、警察をかたる人物から「犯罪に加担していないことを証明するために、資金を調査する必要がある」などとうそを言われ、約1千万円を手渡すよう要求されていたことが判明、県警は詐欺であることを男性に説明した上で、だまされたふりをするよう、協力を要請、現金を受け取りにきたマレーシア国籍の男を千葉中央署員が確保したものです。感謝状を手渡した青山本部長は「県民の財産を守るためには、警察と金融機関の連携が不可欠。この取り組みを、更なる検挙と抑止につなげていきたい」と話し、同行マネー・ローンダリング対策部の北山部長は「(不正な取引を検知する)モニタリングの技術をしっかりと磨きながら、連携を密にして、金融犯罪の撲滅とともに、預金者の財産を守っていきたい」と述べています。

- 特殊詐欺の被害にあいそうになった高齢女性を助けたとして、看護師の池田さんに兵庫県警相生署が署長感謝状を贈っています。詐欺被害を防ぐことができたのは、ATMコーナーで聞こえてきた「威圧するような男の声」に気づいたためだったといいます。池田さんが、仕事終わりに市内の金融機関のATMコーナーに立ち寄ったところ、隣にあるATMの前で、60代の高齢女性が携帯電話を手に、LINEのビデオ通話で誰かと話しており、「協力的な姿勢を見せるかどうかで……」など女性を威圧するような男の声が聞こえたため、特殊詐欺ではないかと思い、思い切って女性に声をかけたといいます。その日の夕方、女性に県外の警察官を名乗る男や検察官を名乗る男から電話がかかってきており、下4桁は「0110」だったといいます。池田さんは普段、市内の医療機関で高齢者らの日常生活を支援しており、「声をかけるのは勇気が必要だったけれど、後になって後悔したくなかった。日常的に高齢の人と話す機会があり、その経験が生きたと思う」と話しています。藤井署長は「特殊詐欺防止は警察の力だけでは限られている。地域の皆さんの力を得て、水際阻止の機運を高めていきたい」と語っています。

桐生信用金庫は恋愛感情に付け込んで金銭をだまし取るロマンス詐欺への注意を喚起する動画を制作し、店舗の待合フロアやユーチューブで発信を始めています。県内ではロマンス詐欺の被害が急増、同信金でも「投資話なども含め特殊詐欺の疑いがある例が目立ってきた」として警戒を呼びかけています。桐生信金が制作した約2分半の動画「STOP!特殊詐欺!2025」には同信金の職員が詐欺師や客にふんして出演、「結婚するから私の口座に振り込んで」「2人の将来のために暗号資産で投資しよう」「眠っている口座でお小遣い稼ぎをするからキャッシュカードの暗証番号を教えて」などの誘いに「待った」をかける内容となっています。桐生信金は特殊詐欺防止動画を毎年制作しており今回で6作目といい、2023年には「信用金庫PRコンクール」のインターネット部門で優秀賞を受賞しています。

(3)薬物を巡る動向

本コラムでは以前から、大麻の有害性について警鐘を鳴らしてきました。とりわけ、その成分であるTHC(テドラヒドロカンナビノール)とCBD(カンナビジオール)の違い、CBD入りの合法製品だとしても、THCが混入している事例があり、その場合は違法であることなども注意喚起してきました。そうした中、あろうことか、サントリーホールディングス(HD)代表取締役会長の新浪剛史氏が、違法成分が含まれた疑いがある海外製のサプリメントを入手したとして福岡県警の捜査を受けたと同社が公表、同氏は会長職を辞任しました。以下は、筆者がダイヤモンドオンラインに寄稿した記事からの抜粋です。薬物に限らず、今社会問題となっているオンラインカジノ(ギャンブル依存症)やアルコール依存症などにも共通する「無知・無自覚による軽率だが重大な犯罪」であることを正しく理解し、役員・従業員のこれらの問題への関与が「経営リスク」として捉えるべき状況にあることを、あらためてお伝えしたいと思います。

この1か月で衝撃だったことの1つが、トランプ米大統領が、政権が大麻をより危険性の低い薬物として再分類し、刑罰を軽減することを検討しているとし、今後数週間以内に最終決定に至る可能性があると述べたことです。米では乾燥大麻(マリフアナ)は現在、規制が最も厳しい「スケジュールⅠ」に分類され、ヘロインやLSDと同じカテゴリーに置かれています。この問題については、2024年4月にも、米の麻薬取締局(DEA)が大麻の規制を緩和する方針であることが明らかになったと報じられました。DEAは、依存の可能性がより低いとされる「スケジュール3」に変更する方針だというもので、実行されれば、アメリカの麻薬政策としては、過去50年以上で最大の転換となりますが、その後、大きな動きは報じられていませんでした。筆者が危惧するのは、特に日本に対し、りさらに「誤ったメッセージ」として発信されてしまう可能性です。スケジュール3は規制の対象であること、犯罪組織の弱体化につながる可能性があることなどは事実ですが、最も重要なことは、米では大麻が十分に普及しており、合法化によって逮捕が劇的に減少する(摘発に要する莫大なコストや税負担を大きく抑制できる)こと、2023年世論調査で米成人の約7割が大麻の合法化を支持(2000年は3割程度)していること、バイデン政権が「大麻の単純所持」で有罪判決を受けた人全員に恩赦を与えていることなど、米社会に特有の問題として捉えるべきで、安易に日本においても「安全だ」「合法化すべきだ」という議論になりえないということです。

前述したコラムでも触れましたが、最近、インターネットやSNSには、大麻由来成分の入ったサプリやオイルなどの売買情報があふれていますが、安易な気持ちで手を出し摘発される例も若年者を中心に増えています。THCには幻覚作用があり、人体に有害であって、改正大麻取締法と改正麻薬取締法が一部施行されたことで、大麻は麻薬の一つとなりました。ごく微量の残留限度値を超えるTHCを含む製品は、輸出入や所持に加え、使用も禁止されています。一方、CBDは国内で規制されておらず医療用としての用途が新たに認められました。問題をややこしくしているのが、このCBD成分を含むオイルなどがネットなどで販売されており、そうした製品の一部にTHCを含むものがあるという点です。海外では、大麻成分入りのキャンディやクッキー、チョコレートなどが販売されており、THC入りの食品を密輸入して検挙される、THCが入っていることを知らずに食べたことで緊急搬送される事例が増えています。国内でも同様の事例がすでに起きており、記憶に新しいのが、大麻に類似した成分を混入させた「大麻グミ」を摂取した若者が緊急搬送されたケースです。国は、「合法と紹介していても、安全であるとは限りません」と注意を呼び掛けています。実際のところ、THCがはっきり表記されていないサプリも多く、THCに類似した新たな麻薬が次々と合成されているのが実態であり、消費者が成分表などから合法か違法かを判断することは難しく(というかほぼ不可能)、要は「海外のサプリにはリスクがあり、手を出さない」と考えるべきだといえます。

米国に合成麻薬「フェンタニル」の原料を密輸する中国組織が日本の名古屋市に拠点を置いていた問題を巡り、米麻薬取締局(DEA)が本格捜査に乗り出していると報じられています(2025年8月20日付日本経済新聞)。日本が危険薬物の集配送や資金管理を指示する活動基地になっていたとみているといいます。日本にいた組織の中心人物はなお逃亡中で、DEAは隠されていた流通ルートを洗うことで事件の全容解明を急いでいます。報道によれば、中国組織が名古屋につくったのは「FIRSKY株式会社」という法人で、日経新聞の独自取材で判明し、2025年6月にフェンタニル原料の密輸拠点だった疑いがあると報じられていました。DEAは2023年6月に摘発した中国・武漢の化学品メーカー「Hubei Amarvel Biotech(湖北精奥生物科技)」とFIRSKYが同一組織であると判断、マネー・ローンダリングと貨物偽装の両面から不正行為の実態を調べているといいます。問題の男は日本に長期滞在し、中国や米国の兄弟会社にフェンタニル原料を偽装販売するよう指示、組織の大口取引を承認したり、薬物を売った相手から暗号通貨で代金を受け取ったりしており、DEAは暗号資産の流れや取引の経路を追い、組織の全体像と男がどのように不正に関わっていたか調べています。DEAは外国で直接捜査する権限を持たず、中国組織の密輸ネットワークは日本を含む多数の国にまたがっており(メキシコと米国の麻薬カルテルだけでなく、ロシア、オーストラリア、インドなど世界各地に取引先がおよんでいたことが判明、いずれもフェンタニルやニタゼンといった合成麻薬の被害が深刻になっている地域)、完全摘発には各国の警察当局や税関との連携が欠かせず、日本の関係省庁には協力を求めていくとしています。報道で米戦略国際問題研究所(CSIS)のクリストファー・ヘルナンデズ=ロイ上級研究員兼副所長は「フェンタニル原料は工業向けなど合法な用途もあり、違法かどうかを特定するのは簡単ではない」とし、日本経由の場合、船舶輸送が多いとみられ「言語の壁や意図的な隠蔽により、探し出すのは困難だ」と指摘しています。国連薬物犯罪事務所(UNODC)は中国組織が日本に拠点を設けていた事態を受け、日本とアジア各国が加わる作業部会の新設を検討するとし、ジェレミー・ダグラス戦略顧問は「日本を経由して日本の輸出品とすれば、犯罪組織にとって露見のリスクが低くなる」と課題を指摘しています。日本を含めた不正取引ルートの拡大を警戒する声が増えている中、日本の警察庁は「フェンタニルが日本国内に違法に流入したり、日本経由で輸出されたりしている状況は依然として確認できていない」(幹部)としています。

関連して、この問題を巡る動向について、いくつか紹介します。

- 米ニューヨーク連邦地方裁判所が、密輸罪などで起訴されていた中国人の幹部の女に懲役15年の実刑判決を言い渡しています。米国へのフェンタニル原料密輸で中国人に実刑判決が下るのは初めてです。Amarvelのマーケティングマネジャーの肩書で活動し、ウェブサイト構築や商談の通訳をしていたほか、組織が名古屋に設立した会社法人「FIRSKY」のホームページの作成と運営にも携わっていたといいます。2025年1月にフェンタニルの原料である前駆体物質の密輸とマネー・ローンダリングの罪で陪審員から有罪評決を受けていました。陳被告は輸出した化学品が致死性のある薬物の製造に使われる事実を理解していたと検察側は主張、営業活動に深く関わっていたとして、懲役18年を求刑していました。報道によれば、判決の懲役15年は、連邦刑法では銃器犯罪や性的暴行といった重罪への刑罰と同等の量刑で、裁判を担当したガルデフェ判事は「フェンタニルによって若者を含む大勢が亡くなっている。米国に麻薬(原料)を輸出すれば、深刻な結果を招くと(対外的に)示す必要がある」と述べ、他の麻薬組織へのけん制の意味も込めた量刑としたことを示唆しています。

- 国連薬物犯罪事務所(UNODC)の幹部は、米国へ合成麻薬「フェンタニル」の原料を不正輸出する中国組織が日本に拠点を置いていた問題を受け、米国など米州諸国とアジア各国の司法機関による常設の協力枠組みが必要だと強調、米州向けの日本経由の密輸ルートが日本国内への違法薬物の持ち込みにも使われかねないとも警鐘を鳴らしています。日本を拠点としたフェンタニル原料の流通問題では、米麻薬取締局(DEA)が本格捜査に乗り出している。同幹部はこうした中国から日本経由で米州に至る違法薬物ルートを撲滅するには「米州と日本などアジア太平洋地域の国々が強力に連携することが必要だ」と述べています。また、環太平洋地域の違法薬物問題の日本への影響に関しては、「メキシコなどを拠点とする犯罪ネットワークは「アジアからフェンタニルを受け取るだけでなく、ラテンアメリカからアジアにコカインを送ることも可能にしている」と述べたほか、「(アジアから米州への)一方向に供給ラインが確立すれば、逆方向にも利用される可能性がある」とも指摘、日本への違法薬物の流入が増えかねないと懸念を示しています。なお、アジア各国の中では「内戦状態にあるミャンマーは、犯罪組織が自由に活動できる場を生み出している。このため同国は(覚せい剤の一種である)メタンフェタミンとアヘンの最大の生産国になっている」と指摘、ラオスやカンボジアでも同様の問題がみられるとも指摘しています。

大麻の所持・使用を条件付きで合法化して1年余りとなるドイツで、大麻の乱用を懸念する声が強まっていると報じられています(2025年8月18日付朝日新聞)。闇市場で流通する粗悪品による健康被害を防ぐのが主な狙いとされましたが、精神・行動障害の患者が大幅に増えたとの試算もあるといいます。政府は2025年秋から合法化の影響を調べる予定で、規制の強化を検討しているといいます。ショルツ前政権は2024年4月、18歳以上の成人を対象に嗜好品としての大麻を合法化し、自宅での3株までの栽培や、公共の場で最大25グラムの所持が可能になりました。2017年から治療への使用が認められてきた医療用大麻も通常の処方箋薬と同様の扱いにし、簡単に入手できるようになりました。ドイツでは合法化前の2021年の調査で約450万人が過去1年の間に使用したことがあると回答、闇市場で仕入れた粗悪品による健康被害などに懸念を強めた政府は合法化で闇市場を撲滅し、正規ルートで安全な使用を促すことを狙ったものでした。現在、正規の入手方法は(1)自宅での栽培(2)大麻を共同栽培するクラブの会員になって譲渡を受ける(3)処方箋を取得して医療用大麻を購入の主に三つがあるものの、一番手っ取り早いのがネットを通じた医療用大麻の入手だといいます。医療用大麻を薬局に卸すドイツ企業「カナメディカル」のデビット・ヘンCEOによれば、同社では合法化をきっかけに医療用大麻の受注が10倍になったといいます。大麻は中毒性などが指摘され、使用増への懸念も強まっており、保険会社KKHは2025年7月、被保険者の診療データをもとにドイツで2024年、大麻に起因する精神・行動障害の治療を受けた患者が2023年より14.5%増の25万500人に上ったとの試算を発表、大麻による外来診察件数も過去10年間で最高水準になったとの見方を示しました。特に問題とみているのは、ネットで処方箋発行などを仲介する専門業者で、「リスクのある大麻は、医師と患者が直接対話してから処方箋を発行すべきだ」と訴えています。政府は2025年秋から2028年にかけて合法化の影響などを精査し、複数の報告書を取りまとめるとしています。独メディアによると、医療用大麻の使用増を踏まえ、保健省は大麻の処方箋について医師との面談を義務づけることや通信販売を認めないなどの規制強化策を検討しているといいます。メルツ首相率いる中道右派「キリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)」は、薬物犯罪や薬物依存への懸念などを理由に、ショルツ前政権による大麻の合法化を「失策だ」と批判してきましたが、5月にショルツ氏の政党と連立を組んだため、表だった見直し論は影を潜めており、規制の強化を進めるにあたっても、与党内で駆け引きが続く可能性があります。タイでも早急に大麻合法化に踏み切った結果、同様の問題が噴出しました。本コラムで以前から繰り返し主張しているとおり、大麻合法化については大きなリスクがあることが、ドイツやタイの事例からも明らかとなりました。

最近の薬物を巡る報道から、いくつか紹介します。

- 国士舘大の男子柔道部員が大麻を使用した疑いがある事件で、警視庁町田署は、2年生部員(20)と、1年生部員(19)を麻薬取締法違反(共同所持や使用など)容疑で逮捕、追送検しています。報道によれば、2人は2025年6月、町田市のキャンパス内にある学生寮で、麻薬成分を含む微量の液体をそれぞれ所持したほか、共同で乾燥大麻約015グラムを所持した疑いがもたれています。また、2年生部員は同3月上旬~6月16日の間、都内やその周辺で、麻薬を使用した疑いも持たれています。同署が同大から「部員らが大麻を使った」と相談を受け、同法違反容疑で学生寮を捜索、逮捕された2年生部員の部屋から押収した容器に入った液体と植物片を鑑定したところ、麻薬成分が検出されたといいます。その後、別の部員2人についても同容疑で書類送検されています(直近では、元部員(20)が起訴され、他の3人は不起訴処分となりました)。

- 覚せい剤を販売したなどとして、香川県警は暴力団組員の男など3人を逮捕しています。覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、丸亀市に住む六代目山口組傘下組織組員と、土木作業員、無職の男の3人です。報道によれば、暴力団組員の男は2025年3月、坂出市の団地で、土木作業員の男に覚せい剤約5gを1万5000円で販売した疑いが持たれています。土木作業員の男については、2025年3月、香川県か周辺の地域で覚せい剤若干量を身体に摂取し使用した疑い、無職の男はその取引を仲介しほう助した疑いがもたれています。2025年3月、警察が土木作業員の男に職務質問したところ、落ち着きがなく様子がおかしかったため尿検査を実施、覚せい剤の反応が出たため緊急逮捕、その後の調べで、暴力団組員の男と無職の男を逮捕したものです。

- 営利目的で大麻を所持したとして、京都府警伏見署は麻薬取締法違反(営利目的所持)の疑いで大阪市西成区の男子中学生(15)と同市住之江区の男子高校生(16)ら4人を逮捕しています。署はSNSを通じて大麻密売の闇バイトを募るトクリュウによる事件とみているといいます。

- 自宅で大麻を所持したとして、京都府警は、麻薬取締法違反(所持)の疑いで、京都市の30代の会社役員を逮捕しています。報道によれば、容疑者は薬剤師免許を持っており、京都市上京区の調剤薬局の運営会社の役員を務めていたといいます。逮捕容疑は、自宅で乾燥大麻約1グラム(末端価格約5千円相当)を所持したとしています。府警がすでに麻薬取締法違反容疑で逮捕した密売人の男への捜査で関与が浮上、密売人とは秘匿性の高い通信アプリ「テレグラム」上でやり取りを重ねていたとみられ、府警が経緯を調べています。

- 大麻グミなどを密輸入しようとしたとして、横浜税関は、茨城県取手市の20代の英国籍の男性を関税法違反(密輸入未遂罪)容疑で横浜地検に告発しています。横浜税関によれば、ドイツや英国から送られてきた差出人不明のA4封筒と段ボール箱に、大麻グミや麻薬を含むキノコ類などが入っているのを税関職員が発見、宛先はいずれも男性の住所で、自分で使う目的だったといいます。

- 関東信越厚生局麻薬取締部は、東京都内の港に密輸された乾燥大麻約1トンを押収し、自称リフォーム業の女の被告らベトナム国籍の男女3人を麻薬取締法違反(営利目的輸入など)容疑で逮捕しています。国内で一度に押収された違法薬物の量としては過去最多だといいます(捜査機関による乾燥大麻の年間の押収量は、統計が残る1954年以降で2023年の850キロが最多)。報道によれば、被告は何者かと共謀して2025年5月~6月、海上輸送用コンテナに乾燥大麻約1046キログラム(末端価格約52億円相当)を隠し、ベトナム・ダナン港から貨物船で東京港に営利目的で密輸した疑いがもたれています。他の男2人は、栃木県内の資材置き場で、密輸された乾燥大麻を所持した疑いです。東京税関が「木炭」として輸入された段ボール箱約1500個のうち200個の中から、約5キロずつに小分けにされた乾燥大麻をX線検査などで確認し、「コントロールド・デリバリー」(泳がせ捜査)で運搬先の栃木県内の資材置き場を特定、麻薬取締部が追跡し、栃木県内の資材置き場で荷物を受け取った男2人を現行犯逮捕し、乾燥大麻を押収したといいます。荷物の最終的な送り先は大阪市内の業者だったといい、同部は、被告が国内の受け取り役の中心人物で、国際的な密輸組織が大麻の末端価格の比較的高い日本で売却しようとしたとみて調べています。

- 乾燥大麻約875キロ(末端価格約940万円)を国際郵便物で密輸入しようとしたとして、函館税関は、関税法違反(禁制品輸入未遂)などの疑いで北海道函館市の会社員を函館地検に告発しています。報道によれば、税関職員が検査して発見、押収、北海道警によると、大麻は代替物に詰め替えた上で、国際郵便物の宛先となっていた男の自宅に郵送、道警は、代替物を大麻と認識し受け取ったとして麻薬特例法違反の疑いで男を現行犯逮捕したものです。道警は、男が荷物を受け取って転送する役割で、ほかにも関わった人物がいるとみて調べています。

- 岡山県警瀬戸内署は、他人の車で大麻(28グラム)の入った瓶を所持したとして、麻薬取締法違反(大麻共同所持)の疑いで、高校2年の男子生徒(17)ら、岡山県に住む17~18歳の少年4人を逮捕しています。逮捕容疑は無職の少年(17)と共謀し、岡山県瀬戸内市に止めた車内で大麻を所持した疑いがもたれています。5人は友人同士で、車の所有者の知人から「葉っぱの入ったガラス容器入りの知らないポーチが見つかった」と通報があり、捜査したところ、別の窃盗事件で逮捕された無職少年と4人の関与が浮上、所有者と少年らは関わりがないといいます。

- 茨城県内で、大麻の所持や使用で摘発される高校生が増えており、茨城県警によれば、過去5年は年間1~4人だったところ、2025年は明らかになっている事件だけで、すでにこれまでを上回る5人になっています。大麻は、違法薬物使用の入り口となる「ゲートウェー・ドラッグ」とも呼ばれており、県警は警戒を強めています。県警によると、摘発された高校生は2020年3人、2021年3人、2022年3人、2023年4人、2024年1人だったといいます。背景には、SNSの普及で入手方法が多様化していることが挙げられ、大麻を「野菜」などと隠語で書き込み、手軽に取引する投稿が散見されているほか、「大麻に依存性はない」「たばこより安全」といった虚偽情報が拡散され、手を出しやすくなっているとみられています。

- 大麻を所持したとして、警視庁は、俳優の清水尋也容疑者と同居する職業不詳の20代の女を麻薬取締法違反(共同所持)容疑で逮捕しています。報道によれば、2人2025年は7月、杉並区の清水容疑者宅で乾燥大麻を所持した疑いがもたれています。2025年1月、清水容疑者が大麻を使用しているとの情報を得た同庁が捜査しており、同庁は同9月3日早朝、清水容疑者宅を捜索し、植物片や吸引器具などを押収、2人が常習的に大麻を使用していたとみて、植物片の鑑定や入手ルートの特定を進めています。清水容疑者が「今年に入り、月数回ペースで吸うようになった」などと話しているといいます。また、清水容疑者は、20歳ごろに留学先の米・ロサンゼルスで最初に大麻を吸ったのをきっかけに、帰国後も「米国で吸ったときの高揚感やリラックス感を味わいたいと思った」などと説明、使用量については、「稼ぎが増えた24歳ぐらいから多くなった。今年に入り、月に数回ペースで吸うようになった」とも話しており、詳しい経緯について調べています。

- 奈良県警奈良署は、覚せい剤取締法違反(所持・使用)の疑いで、大阪府の小学校教諭の40代の男を再逮捕しています。報道によれば、麻薬特例法違反(譲り受け)の疑いで逮捕、その後、起訴猶予処分となったものの、捜査過程で覚せい剤所持と使用の疑いが判明したものです。署が逮捕した覚せい剤の密売人と教諭が秘匿性の高いメッセージアプリ「テレグラム」で連絡を取り合っていることを署が把握、教諭の尿を検査したところ、覚せい剤の成分が認められたといいます。「仕事を考えたくなかったので使った」と容疑を認めているといいます。

- 日本最古の地下街とされる「浅草地下街」(東京都台東区)にある雑貨店で大麻を所持したとして、警視庁は、雑貨店経営の夫婦の両容疑者を大麻取締法違反(営利目的所持)容疑で逮捕しています。浅草署によると、2人は2024年6月、経営する雑貨店「PAPIZONDON」で大麻約65グラムを所持した疑いがもたれています。店で「大麻みたいなものを売っている」という通報があり、同庁が捜査していたもので、店舗のほか、自宅からも約250グラムの大麻が見つかったといい、署は同法違反容疑で2025年7月に2人を逮捕していました。

- ホテルで覚せい剤やコカインを所持したとして、覚せい剤取締法違反などの罪に問われた不動産投資会社「レーサム」の元会長、田中被告に、東京地裁は、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡しています。被告は公判で起訴内容を認め、「大きなストレスがあり、薬物に依存した」と述べています。2024年11月から入居している薬物リハビリ施設で治療を継続すると説明し「お金の力で傲慢だった。関わった人には、巻き込んでしまい申し訳ない」と話しています。判決によれば、2024年6月、千代田区にあるホテルの一室で、覚せい剤約2グラムとコカイン約0.8グラムを所持していたものです。

- 北海道厚生局麻薬取締部は、大麻草の種子をタイから密輸したとして、大麻草栽培規制法違反の疑いで飲食店経営、諸容疑者ら30~40代の男女3人を逮捕、送検しています。函館税関千歳税関支署も、関税法違反(無許可輸入)の疑いで3容疑者を札幌地検に告発しています。逮捕容疑は共謀し、タイで購入した大麻草の種子37粒を海水パンツのポケットに隠し、輸入したものです。麻薬取締部などによれば、新千歳空港の税関の入国検査で発覚しました。

- 国際郵便を利用してタイから大麻を密輸入しようとしたとして、函館税関は、会社員の容疑者を関税法違反(禁制品輸入未遂)の疑いで函館地検に告発しています。報道によれば、大麻は約1875グラム(末端価格約940万円)で、東京税関東京外郵出張所職員が税関検査で発見したもので、函館市の自宅で代替物8袋を大麻として所持していた容疑者を麻薬特例法違反の疑いで現行犯逮捕しました。容疑者は「借金があってお金がほしかった」と容疑を認めているといいます。

- 静岡県警は、大麻草栽培規制法違反(営利目的栽培)の疑いで、沼津南消防署の消防士長の容疑者ら男3人を逮捕しています。3人の逮捕容疑は、伊豆市内の空き家で大麻草1本を栽培したとしています。3人は知人とみられ、県警は大麻草1本、大麻草とみられる植物約200本の他、栽培に使われる液体肥料、栽培に必要なLEDライトなども押収しています。

北海道オホーツク地方にある警察署では、2023年1月から2025年8月までに、野生大麻に関連した犯罪を5件、検挙しています。多くは刈りたての大麻を車に積んでいた容疑で、麻薬及び向精神薬取締法違反(所持)ですが、大麻狙いで道外からやってくる人もいるといいます。署は、山に入っていく車を中心に目を光らせているが、そもそも除去が追いつかない状態だといいます。大麻はもともと、日本のものではなく、日本麻紡績協会によれば、中央アジア原産とされ、日本では古くから衣類や漁網の材料に使われてきており、今でもげたの緒やたこ糸には大麻の繊維が使われているといいます。北海道内で除去された大麻は、2024年度だけで約31万4千本もあり、東部を中心に自生しているといいます。その数は全国3位で、厚生労働省によると、1位は長野県の約162万6千本、2位は青森県の約115万8千本、岩手、静岡、岐阜が続いています。一度はびこった外来種の大麻は簡単には無くならず、警察では発見したら保健所や警察署に通報するよう求めていています。判断に迷う場合、職員がかけつけ相談に応じるといいます。

海外の薬物を巡る最近の報道から、いくつか紹介します。

- 米軍がカリブ海で麻薬密輸船を爆撃したことが波紋を広げています。米トランプ政権は「国家安全保障上の脅威」だとして攻撃を正当化していますが、拿捕などの措置を取らずに強硬手段に及んだ法的根拠が不明確なためです。トランプ大統領は、爆撃した小型船には麻薬が積み込まれ、ベネズエラのギャング組織「トレン・デ・アラグア(TDA)」の11人を殺害したと説明していますが、米紙NYTは「乗っていた人数や麻薬を運んでいたかは明確ではない」と指摘、これまでの取り締まりでは、主に沿岸警備隊が不審な船舶を止め、乗組員を拘束し、薬物を押収してきましたが、今回は、攻撃前に投降の呼びかけがあったかどうかも不明だといいます。英BBCは、複数の専門家が攻撃の正当性に疑問を投げかけ、人権や海事法の観点から問題視していると報じています。英タイムズ紙は、国内法に抵触している可能性にも言及、トランプ氏は、米国務省が2025年2月以降、「外国テロ組織」に指定したTDAなど麻薬カルテルへの軍事力の行使を国防総省に認めていたとされますが、指定によって攻撃が自動的に許されるわけではありません。国際テロ組織「アル・カーイダ」に対する武力行使は、2001年の議会決議によって認められていたものでした。トランプ政権は、麻薬の取り締まりで強硬姿勢を崩すつもりはなく、ヘグセス国防長官は、「今回の攻撃で終わることはない」と明言、ルビオ国務長官も、「大統領は麻薬テロ組織との戦争を始めた」と語っています。なお直近では、米トランプ政権はカリブ海南部に軍艦を派遣していますが、さらにカリブ海にある米自治領プエルトリコの飛行場に戦闘機「F35」10機を配備し、麻薬カルテルに対する作戦を実施するよう命じています。地域の緊張がさらに高まる可能性があります。一方、ベネズエラの反米左派ニコラス・マドゥロ大統領が「政権転覆の企てだ」と猛反発、「我々は、過去100年間で南米大陸が経験した最大の脅威に直面している」と首都カラカスで外国メディアを集めた異例の記者会見を開き、トランプ政権の威圧的な姿勢を強く非難しています。また、主権や領土を守るとして4500万人以上の民兵の動員を表明、カリブ海沿岸やコロンビア国境地帯に重点的に警官や軍人を配置し、近海に軍艦を派遣してます。2025年9月1日の中南米・カリブ海諸国による国際会議では、外相が国連薬物犯罪事務所(UNODC)の報告書を引用し、ベネズエラではコカインの栽培は行われておらず、コロンビア産のコカインもほとんどがカリブ海ではなく太平洋を経由して欧米に密輸されていると指摘、米国の主張は「虚偽の物語だ」と批判しています。

- トランプ氏は合成麻薬フェンタニルの流入を問題視し、これまでもメキシコでの軍事行動に意欲を示してきましたが、メキシコ政府は「主権侵害だ」として拒否しています。トランプ政権は2025年2月、中南米で活動する八つの麻薬カルテルを「外国テロ組織」に認定、「シナロア・カルテル」など六つはメキシコを拠点としており、メキシコのシェインバウム大統領は、麻薬カルテル取り締まりで米国と連携する意向を示す一方、「これまでも(米軍の動員が)持ち出されるたびにノーと言ってきた」と強調しています。シェインバウム氏は、4月にもトランプ氏から米軍の派遣を打診され、断っています。トランプ氏は1期目の2020年にも、エスパー国防長官(当時)に対し、メキシコの麻薬カルテル施設へのミサイル攻撃の検討を持ちかけたが、反対されて断念したとされます。直近でもルビオ米国務長官がメキシコでシェインバウム同国大統領と会談、終了後に発表された両国の共同声明によると、麻薬密輸や不法移民流入などの分野で緊密に協力する方針を確認しています。両国は自国で取り組む対策の実施状況を相互に点検する「ハイレベルグループ」を設置しました。ハイレベルグループは定期的に会合を開くとしています。共同声明は、2国間の協力が「相互主義、主権の尊重、領土の保全という原則に基づく」と指摘、ルビオ氏は会談後の記者会見で「米・メキシコ関係の歴史で最も緊密な協力だ」と強調、米側によると、ルビオ氏は会談で、トランプ政権の発足後に不法移民の流入が歴史的な水準に低下したとして、メキシコ側の協力に謝意を表明したといいます。

- メキシコのシェインバウム大統領は、中米グアテマラで同国のアレバロ大統領と会談し、国境付近の凶悪犯罪対策で全面協力を約束しています。両国国境では麻薬カルテルによる抗争や犯罪行為が横行し、メキシコ警察がグアテマラ領内で許可なく捜査に及ぶ外交問題も発生していました。南米で生産されたコカインなどの違法薬物はグアテマラやメキシコを経由し、大消費地の米国へ密輸されるケースが多く、密輸を主導するメキシコの麻薬カルテルはグアテマラを含む中米の犯罪組織と連携し、闇の供給網を維持しているとされます。両国は近年、南米などから陸路で米国を目指す不法移民の通り道となっており、不法移民に「史上最大の強制送還」を突きつけるトランプ政権の方針を踏まえ、北上して米国へ向かう不法移民の抑制でも連携するとしています。メキシコ・グアテマラ両首脳は中米ベリーズのブリセニョ首相を交え、3カ国の首脳会談も開き、豊かな熱帯雨林が広がる3カ国の国境地帯で固有の生態系を守る共同の自然保護区を創設する合意を結んでいます。

(4)テロリスクを巡る動向

警察庁が、要人警護に当たる警察官の熟練度を7段階に分類し、評価する制度を導入していることが分かりました。報道によれば、訓練などを経て、基本的な「レベル1」から最高位「レベル7」までが与えられるといい、レベルを持たない警察官は警護に携われず、同庁は隙のない現場の態勢構築が可能になったとしています。2022年7月の安倍元首相銃撃事件を踏まえて始めたといい、適材適所の配置を徹底し、対処能力を高める狙いがあるといいます。要人警護は、対象者随行など要人の直近だけではなく、高所警戒や検問、沿道警戒、交通規制など重層で行われ、警察庁は、それぞれの役割に応じた専門的な訓練を受けた警察官だけが、実際の警護でも各役割に配置されるようにしたといいます。安部元首相、岸田前首相の事件で要人警護の底上げが急務の実態が明らかになりましたが、着実にその取り組みが続けられていることは高く評価できると思います(要人警護は何もないこと/危険を未然に察知して回避することができて当然とされる職務であり、関係者以外からの評価が得られることが難しいところ、少しでもスキルの向上、モチベーションの向上につながる取り組みはつづけていただきたいところです)。

本コラムでその動向を長期にわたり確認しているイスラム教スンニ派過激組織「イスラム国」(IS)ですが、シリアで再び活発化しつつあります。2025年5月に暫定政権の治安部隊を狙った初めての攻撃があり、同6月には首都ダマスカスの教会で自爆テロが起きています。2024年12月のアサド政権崩壊後、混迷が続くシリアにとってさらなる不安要素となる可能性があります(この点は当時から筆者も指摘していたとことです)。アサド政権崩壊後、首都でのISの攻撃は初めてで、当時、礼拝中で250人以上が集まっていたところに押し入った男2人が銃を乱射、1人は逃走し、もう1人を参加者数人が教会の入り口付近で取り押さえようとしたところ、ベストに仕込んだ爆弾で自爆したといいます。シリアでは政権崩壊後、前政権の中核を担ったイスラム教アラウィ派や、ドルーズ派などの少数派と、暫定政権を支える国内多数派のイスラム教スンニ派との衝突が絶えない状況が続いています。北東部を支配し、米軍の支援でISの掃討作戦を続けてきたクルド人勢力と、暫定政権派との対立も続いています。2014年頃からシリアやイラクの一部を支配し、米軍の軍事介入などで2019までに支配地をすべて失ったISは、こうした混乱に乗じ、勢力の再拡大を図っているとみられます。シリアとイラクには今も数千人の残党が潜伏しているとみられています。一方、シリアに約2000人を駐留させていた米軍は、シリア情勢に関与しないとするトランプ政権の意向に沿って2025年4月に一部の撤収を始めており、これもIS再拡大を加速させる懸念があります。シリアでは、イスラム過激派といわれてきた旧反体制派「シャーム解放機構」(HTS)が暫定政権の中心的役割を担い、過激思想が広がっているとの指摘もあります。さまざまな勢力が入り乱れて衝突が発生している状況は、まさにテロの温床であり、今後のテロリスクのさらなる高まりが危惧されます。

アフガニスタン(アフガン)東部で2025年8月31日に発生した地震で、「異性の体に触れてはならない」というイスラム法の厳格な適用により、男性のみの救助隊から女性被災者が見殺しにされていたことがわかったと報じられています(2025年9月5日付読売新聞)。イスラム主義勢力タリバン暫定政権の女性抑圧政策が、回避できたはずの悲劇を招いた形であり、筆者としても信じられない思いです(宗教観/価値観が異なることは理解しているつもりですが、宗教のもつ狂気/凶器をあらためて見せつけられた思いです)。報道によれば、救助活動が本格化する中で、女性の救助を巡る問題が浮上、イスラム法は「マハラム」と呼ばれる配偶者や近親者以外が、異性の体に触れてはならないと定めていることが背景にあるとされます。タリバンの最高指導者ハイバトゥラ・アクンザダ師は、女性の就業を制限し、遠出する際にはマハラムの同伴を義務化、2024年末には女子医学校での教育が禁止され、女性の医療の担い手がいなくなることが懸念されていることは本コラムでも取り上げてきたところです(こうした女性差別、人権抑圧の状況が改善されない点が、国際的な孤立から抜け出せない要因であることを、今回の件であらためて強く再認識させられます)。タリバン暫定政権が女性の救助を阻止したとの情報はないものの、イスラム法の厳格な適用を徹底しており、男性医師は女性の診察や手当てができない状況に対し批判を受けた暫定政権は急きょ、女性の医療従事者を集めて被災地に派遣、国際援助団体の女性職員も現地に入り始めているといいます。異性の体に触れることは、隣国のイランでも宗教的な禁忌とされますが、宗教権威「大アヤトラ」や最高指導者が、緊急時には認めるとの見解を公表しています。こうしたアフガンにおける状況について、国連女性機関(UNウィメン)は、タリバンが停止している中学生以上の女子教育について、アフガン人の92%が「教育を受けることが重要」と考えているとする調査結果を発表しています。タリバンの女性抑圧策の象徴でもある政策を国民は支持していない実態が浮き彫りとなった形です。タリバン復権から2025年8月で5年目に入りましたが、タリバン暫定政権を正式承認したのはロシアだけにとどまっています(なお、ロシアとしては、ロシアや中央アジアへのイスラム過激派の流入を防ぐ狙いがあるとされます)。日本や米欧は女子教育停止や女性の就労、行動の制限を人権侵害だと批判しています。タリバン側は「女子教育は内政問題」として各国に干渉しないよう要求しており、再開のめどは立っていないのが現状です。国連女性機関は、ほぼ全てのアフガン人が女子の学ぶ権利を支持していると指摘し「少女たちはいつも、勉強がしたいと最初に口にする。家族も娘たちに夢を持ってほしいと考えている」と訴えています。

一方、アフガンとしては、国際的な孤立から脱し、経済成長を遂げようとしています。同国報道官は「アフガンは中国にとって将来、投資や貿易面で良いマーケットになる。(リチウムや銅、鉄鉱石などの)鉱物資源の供給源になれる」と強調、中国は広域経済圏構想「一帯一路」の一環として進めるパキスタンでのインフラ整備事業をアフガンまで延長する方針で今後の動向が注目されます。日本との関係については、2025年2月、タリバン政権の高官らが日本を訪問し外務省当局者と会談、日本政府はタリバンに対し「人権を尊重し、国際社会と協力するよう要請した」とされますが、同報道官は「日本は戦争から脱し、国を再建した。その経験を我が国でも生かしてほしい。貿易やビジネス関係を改善するためにも、日本との良好な外交関係を望んでいる」として国家承認を求めています。また、女性抑圧との国際的な批判に対しては「アフガンには独自の裁判所がある。シャリア(イスラム法)やそれに基づく規則が我々にとって非常に重要だ」として、イスラム法の厳格な解釈に基づく統治を推進する姿勢を改めて示しています。

2025年8月19日付毎日新聞は、米国務省高官が、滞在期限切れや違法行為を理由に2025年だけで6000人以上の学生ビザを取り消したと明らかにしたと報じています。飲酒運転や傷害などの違法行為のほか、トランプ政権から「テロ支援」に関与したとみなされた者が大半を占めるとしています。強硬に不法移民取り締まりを進めるトランプ政権が留学生にも厳しい対応を取っている実態が改めて浮き彫りになりました。トランプ政権は、パレスチナ自治区ガザの戦闘を巡りイスラエルに抗議する学生デモが頻発したことを受け、反ユダヤ主義とみなす者を排除するため学生ビザの審査を厳格化しています。国務省高官によると、ビザを取り消された学生のうち約40000人は法律違反が理由だったといいます。自らの方針と異なる相手を「テロ支援」者とみなし排除する乱暴なやり方にはあきれるばかりです。

(5)犯罪インフラを巡る動向

無職であることを隠してマンションを借りられるように書類を偽造したなどとして、福岡県警が詐欺容疑などで、福岡市と大阪市にある別々の不動産仲介会社に勤める営業担当の男性社員計2人を逮捕しています。報道によれば、2人に面識はなかったものの、手口は酷似しており、不正契約された4部屋はいずれも違法薬物密売グループの拠点などに使われていたといい、福岡県警は、密売グループが各地の不動産業者の社員に働きかけ、拠点を増やしていた可能性があるとみて全容解明を進めています(うその採用内定通知書を不動産管理会社に送るなどしてだました密売グループの2人も逮捕されていますが、そもそも福岡県警が2025年5月以降、容疑者ら男女7人を大麻草栽培規制法違反(営利目的)容疑などで逮捕、乾燥大麻約6.8キロなど末端価格で計約4670万円相当の違法薬物を押収し、部屋の契約状況などを捜査していたものです)。なお、社員2人は密売グループの一員ではないとみられ、不正契約された部屋が薬物密売の拠点として使われることも知らなかった可能性があるといいます。起訴された大阪市の不動産仲介会社の男性社員は公判で「営業成績を追いかけすぎたため、偽造してしまった」などと供述、福岡県警は、社員らが利益や自己の成績のために安易に不正契約に手を染めており、そうした状況を密売グループが悪用しているとみて捜査しています。なお、密売グループは4室を含めて計十数カ所の賃貸物件を契約しており、同様の不正がなかったか調べています。また、福岡県警は賃貸契約の成立に影響を与える虚偽情報を取引先に提供したとして、勤務先の2社を宅地建物取引業法に基づいて行政処分するよう大阪府や福岡県に要請する方針だといいます。2社はそれぞれ「社員個人による不適切な行為と認識している」、「内部調査で他に1人が不正行為をしていたことが判明した。会社として不正は把握していなかったが、管理不足は否めない」とコメントしています。毎日新聞の報道で不動産コンサルタント会社「さくら事務所」の長嶋会長は「不動産仲介業者の不正は犯罪インフラの提供に直結しており、許されない。業界では、営業マンの評価基準が契約件数に偏っているため、不正に走る人が出てくるのだろう。業界全体として『契約件数第一主義』から『信頼第一主義』へと発想を転換しなければならない」と指摘していますが、「賃貸物件の犯罪インフラ化」してしまうのが、それを防ぎ犯罪を抑止できるかは、結局は不動産仲介会社の姿勢や「最前線にいる営業担当者の意識やリスクセンス」にかかっているのであり、筆者としても正に同感です。

交通系ICカードや電子マネーなど社会インフラとして全国で使われている非接触式IC技術「FeliCa(フェリカ)」のセキュリティに重大な脆弱性が見つかったことが明らかになりました。暗号システムを突破してデータを改竄される恐れがあるといい、累計出荷18億個以上のチップのうち、開発元のソニーは「2017年以前に出荷された一部に脆弱性があり、暗号を突破される可能性があることを確認した」と認めています。データの読み取りや改竄が実行される懸念があるとして、影響範囲の特定や対策の検討を進めていることも明らかにしています。2025年7月に独立行政法人情報処理推進機構(IPA)を通じた指摘で判明したものです。フェリカは強固なセキュリティがあるとされ、JR東日本の「Suica」、JR西日本の「ICOCA」などのほか、省庁や大学、企業の身分証や入館証にも使われているなど、社会活動に欠かせないインフラとなっていますが、万が一悪用されるようなことがあれば、その影響力の大きさから「犯罪インフラ」となりかねず、こうした社会基盤技術の安全性確保の重要性をあらためて痛感させられます。

南ドイツ新聞は、ドイツの複数の銀行が米決済サービス大手ペイパルの計100億ユーロ(約117億ドル)超相当の口座振替を一時停止したと報じています。不正利用の恐れがあるためで、ペイパルによる数百万件の不審な口座引き落としを銀行が検知したといいます。ペイパルの広報担当者は、口座振替の一時停止について「当社の銀行のパートナー、およびそれらの顧客の一部取引に影響を与えた」と認めた上で、問題は解決済みだと説明、「原因を迅速に特定し、全ての口座が更新されるよう銀行のパートナーと緊密に連携している」とコメントしています。ペイパルのようなデジタル決済の大手企業は通常、不正な口座引き落としを防ぐためのシステムを備えていますが、南ドイツ新聞の報道によると、このシステムは前週終盤に完全に、または大部分が機能不全に陥り、決済アプリが審査されていない口座振替指示を銀行に送信していたといいます。ドイツの貯蓄銀行協会は、ペイパルからの不正な口座引き落としが欧州全域、特にドイツで「決済取引に重大な影響」を与えたとの声明を出し、その上で貯蓄銀行の顧客のペイパル取引はその後正常に稼働しており、監督当局にも既に報告したと明らかにしています。この事例も、社会基盤となっているサービスであり、その影響力の大きさから「犯罪インフラ」」となりかねない、巨大なリスクを孕んでいることをあらためて痛感させられるものです。

以前の本コラムでも取り上げましたが、インターネット通販で商品を購入後にコンビニエンスストアなどで代金を支払う「後払い決済サービス」を巡るトラブルが相次いでいます。全国の消費生活センターへの相談件数は2024年度に4万件超と3年前の3倍に急増、定期購入を解約したところ同サービス加盟店の販売業者から解約金を求められるケースなどが目立ち、国民生活センターは契約前に条件を十分確認するよう呼びかけています。日本経済新聞の報道で消費者問題に詳しいひかり総合法律事務所の高木弁護士は、過去に行政処分を受けているような悪質な販売業者が市場拡大を背景に後払い決済サービスの加盟店になっていると指摘、「決済サービス事業者間での情報共有が不十分で、トラブルを繰り返している加盟店を完全に排除できていない可能性がある」とし、「決済事業者による調査・管理が不可欠だ」としています。この事例も、社会基盤として定着しつつある後払い決済サービスの「犯罪インフラ化」の懸念であり、既存の他の社会基盤との連携の不十分さがすでに犯罪を助長している可能性も指摘されており、高木弁護士の指摘するとおり、情報共有や審査のあり方の再考などの取組みが急務だといえます。

旧ジャニーズ事務所のタレントのマネジメントなどを請け負うSTARTO ENTERTAINMENTは、同社所属タレントになりすますXアカウントについて、X社から発信者情報が開示されたと発表、情報をもとに発信者の特定と法的手続きを進める方針としています。アカウントはアイドルグループ「嵐」や「Snow Man」のメンバーなどの氏名や写真を使い、本人になりすます投稿でフォロワーを獲得、一部のアカウントは「無料でライブを配信する」と偽サイトに誘導し、クレジットカード情報を入力させる「フィッシング詐欺」を行っていたといいます。開示された発信者情報を分析したところ、約半数がバングラデシュに拠点があるとみられるもので、同社は「別のアカウント同士で誘導先の偽サイトのデザインが似たものもあり、日本を狙う組織的なサイバー詐欺の可能性がある」として外務省や警察と対策を協議しているといいます。関連して、アーティストによる音楽ライブの偽配信サイトが約60件確認されたとして、セキュリティ会社「トレンドマイクロ」が注意を呼びかけています。視聴しようとするとクレジットカード決済を求められ、カード情報を盗むことが狙いとみられています。ライフ当日、配信先として記載されたリンクをクリックすると偽サイトに誘導、ある事例では投稿は22万人以上に閲覧されたといいます。

コロナ禍でリアルライブイベントが中止となる中、ミュージシャンやアイドルが利益を得る機会でもあり、ファンとアーティストをつなぐ方法でもある「投げ銭」サービスが活況となった一方、投げ銭の背景にある「相手に認められたい」という承認欲求から事件に発展するケースも後を絶たず、「投げ銭」が犯罪を助長する様相を呈しています(犯罪インフラ化)。2024年末、「不審な投げ銭をしている人物がいる」と情報提供を受けた京都府警が男の周辺を捜査したところ、第三者のクレジットカード情報を用い、投げ銭用のコインを購入していた疑いが浮上、2025年4月、電子計算機使用詐欺容疑で逮捕、男は詐欺罪などで公判中だが、押収したスマートフォンからは計約4600万円の不正購入が確認されています。こうした犯罪につながるケースに限らず、「投げ銭」を巡るトラブルは身近にあり、消費者被害の防止などに取り組む国民生活センターによると、投げ銭に関する相談は近年増加傾向にあるといいます。未成年が保護者の許可なしに投げ銭をしてしまった相談が大半を占めるものの、なかには「投げ銭」に対する対価が得られなかったとの相談もあるといい、相談内容は多様化しているといいます。依存症になってしまうケースも珍しくないといい、その被害形態(悪影響の及ぶ範囲)も多様化しています。2025年9月2日付産経新聞の記事「活況「投げ銭」3000億円市場のスキャンダル ゆがんだ承認欲求で背任や殺人トラブルも」では、「配信者への投げ銭を巡るトラブルの主な要因として、視聴者が配信を楽しむ非日常的な空間と、日常生活との切り分けが難しくなっているということが挙げられるだろう。バーチャルな空間で、手軽に金銭を送れることから現実生活を侵食されていることに気付きにくい」、「配信サービス内のバーチャルな空間に没頭してしまうと、配信者との関係を本当の友人や恋人かのように錯覚してしまい、トラブルに発展してしまう。コンテンツが充実し、インターネット上の課金や投げ銭へのハードルが下がっている現在において、自分で歯止めをかけられるようなリテラシーが必要だといえる」と指摘されているのは、正にその通りだと思います。

子どもの見守りや貴重品の紛失防止を目的とした小型端末をストーカーに悪用する例が増えています。相手の持ち物に忍ばせ、GPSや近距離無線通信で位置情報を把握する手口が横行、2024年の被害相談は3年前に比べ5倍超となり、警察などが注意を呼びかけています。警察庁によれば、全国の警察が2024年に受けたストーカーの相談件数は1万9567件、このうち、GPS端末などで居場所を特定されたとの申告は2021年に比べて5.7倍の883件に上りました。紛失防止用のタグが悪用されたケースが4割を占めています。2023年は3割に満たず、年々増加傾向にあります。紛失防止タグは数千~5千円程度の価格帯が多く、数センチ程度の大きさでキーホルダー型、財布や名刺入れに入れるカードタイプもあります。ブルートゥース(近距離無線通信)でスマホと連携させて位置を把握するため、一般的なGPS端末で必要な通信料がかからないうえ、持ち主のスマホと距離が離れ、ブルートゥースの通信が届かなくなっても、タグの近くにある他人のスマホを介して位置情報を把握することができてしまうなど「小型で利便性が高い半面、ストーカーに悪用された場合に気づきにくい」(警察幹部)と警戒を強めています。2021年のストーカー規制法改正では、承諾なしでGPS端末を取り付けたり、GPSで相手の位置情報を取得したりする行為を新たに禁じましたが、規制対象はGPSを想定し「位置情報を記録し、送信する機能を有する装置」と明示されおり、紛失防止タグの仕組みは端末自体が位置情報を発信するわけではないため、対象に含まれず、警察庁はこの点を踏まえたストーカー規制法改正を検討しているといいます。ストーカー事件が多発化、凶悪化し体感治安の悪化につながっている現実があり、警察の失態への厳しい視線もあり、早急な対応を期待したいところです。

厚生労働省は、ひきこもりの人が自立を目指して共同生活を送る民間施設の初の実態調査に乗り出しました。本人の同意を得ずに入所させ、高額な費用を請求する「引き出し屋」によるトラブルが起きているためだといいます。内閣府の2022年度の調査によれば、自宅や自室をほとんど出ない「ひきこもり状態」の人(15~64歳)は全国で推計146万人いるとされ、高齢の親が中高年のひきこもりの子供を支える「8050問題」は社会課題となっています。ひきこもりの支援を巡っては、自治体や民間団体が相談に応じるなどしているほか、共同生活を通じて当事者に自立を促す民間施設もあります。厚労省によれば、これらの施設には設置や運営に関する基準がなく、施設数や支援の実態などを把握できておらず、そうした中、ひきこもりの人を強引に連れ出して施設に入れ、十分な支援を行わずに高額な料金を払わせるなどの「引き出し屋」と呼ばれる悪質業者の存在が問題視されています(貧困ビジネスを想起させます)。国民生活センターによると、10年ほど前から、業者に数百万円の料金を求められたなどの相談が寄せられているほか、自宅から無理やり連れ出されて監禁されたなどとして、業者に損害賠償を求める訴訟も起きています。

ショッピングサイトに見せかけ代金をだまし取る詐欺サイトの発見数を学生らが競う大会を愛知県警が開催し、成績優秀者の表彰が県警本部で行われ、1カ月の期間で参加者からの通報は延べ1万件を超えたといいます。サイトは、警察庁を通じて閲覧防止措置が講じられます。サイバー犯罪対策課が企画し、同課と協力して啓発などを行う学生ボランティア13人が参加、好きな時間、場所で自身のパソコンなどを使って探し、延べ1万2264件を県警が偽サイトと確認し、重複を除いた約7千件を警察庁に報告、最終的に、アクセスできないようになります。同課によると、詐欺サイトは全商品が極端に割引されていたり、URLがサイト名と無関係な文字列だったりする特徴があり、同課長は「予想をはるかに超える件数で驚いた」と話していますが、犯罪対策は警察だけが行うのでなく、官民連携によって、その効果が大きく向上する可能性を秘めています。同様の取り組みが全国に拡がることを期待したいところです。なお、以下のとおり、直近では、総務省が電気通信事業者あてにフィッシングメール対策の強化の要請が発信されています。

総務省 フィッシングメール対策の強化について(要請)

- フィッシングメール対策について、政府は、「国民を詐欺から守るための総合対策0(令和7年4月 22 日犯罪対策閣僚会議決定)」において、「詐欺メール、詐欺SMSによる被害防止等のための取組」として、「送信ドメイン認証技術(DMARC等)への更なる対応促進」を掲げているところです。

- 最近では、実在する証券会社を装ったフィッシングメール等から窃取した顧客情報(ログインIDやパスワード等)によるインターネット取引サービスでの不正アクセス・不正取引(第三者による取引)の被害が急増しています。

- 貴法人会員事業者においても、従前よりフィッシングの被害防止に向けて、送信ドメイン認証技術の導入を含め、様々な対策を推進いただいているものと承知しておりますが、生成AIを用い、自然な日本語を大量に生成できるようになり、これまで以上に精巧なフィッシングメールの送付が容易となっている中、こうしたフィッシングメールへの更なる対策が求められるところです。つきましては、より効果的な対策に取り組んでいただきますよう、下記の3点について、貴法人会員事業者への周知いただきますようよろしくお願い申し上げます。

- また、下記の3点について、令和7年9月から令和8年8月末までの間における貴法人会員事業者の取組状況をフォローアップし、3か月ごとの期間の取組状況を、当該期間の末日から1月以内に総務省宛てに御報告いただきますようお願い申し上げます。

- フィルタリングの判定技術の向上や迷惑メール判定におけるAIの活用等、メールのフィルタリングの精度の一層の向上を積極的に図ること。また、迷惑メールのフィルタリング強度を適切に設定するなどして、高度化するフィッシングメールに対応可能なメールフィルタリングを目指すこと。

- なりすましメール対策として有効なDMARCの導入やDMARCポリシーの設定(隔離、拒否)を行うこと。送信側だけでなく受信側についても、適切なDMARCポリシーに基づく処理やレポート送信を設定すること。また、ドメインレピュテーション、BIMI、踏み台送信対策等の更なる対策の導入を積極的に検討していくこと。

- 提供しているフィッシングメール対策サービスについて、様々な利用者層に向けた一層の周知・啓発を行うこと

本コラムでもたびたび取り上げてきた、2022年に大阪急性期・総合医療センターがサイバー攻撃を受け、電子カルテシステムに障害が発生した問題で、コンピューターウイルスの侵入経路となった給食事業者やシステム開発業者など複数の民間事業者が、センターを運営する大阪府立病院機構に計10億円の解決金を支払う内容で和解したことがわかりました。機構は、患者の受け入れを制限したことで十数億円の逸失利益が生じたと主張し、和解交渉を続けていました。センターのシステム障害は同年10月に発生、データを復旧するために金銭を要求する「ランサム(身代金)ウエア」と呼ばれるコンピューターウイルスの感染が原因で、患者の電子カルテが閲覧不能になり、これにより、センターは外来や救急患者の受け入れを制限、完全復旧に2か月以上を要しました。専門家らでつくる調査委員会が2023年にまとめた報告書は、ウイルスは給食事業者のシステムから侵入、電子カルテシステムのサーバーにウイルス対策ソフトが設定されていないなど内部セキュリティが脆弱で、被害が拡大したと指摘していました。この障害の影響で、2022年11月のセンターの新たな入院患者数は前年同月比33%、初診患者数は同18%に激減、逸失利益は十数億円規模とみられ、調査・復旧にも数億円を要したことから、機構が、民間事業者側の代理人と被害の負担について協議していたものです。

サイト閲覧者を操ってマルウエア(悪意のあるプログラム)に感染させる新手のサイバー攻撃が流行しています。ウェブサイトでの「あなたは人間ですか?」との問いに指示通りに操作すれば感染し、情報を抜き取られる恐れがあり、国内では半年で9倍に増えたという調査もあり、セキュリティーソフトでは防ぎにくい盲点となっています。新たな手口は「ClickFix(クリックフィックス)」と呼ばれ、偽サイトを訪れたユーザーに、自動プログラムの「ボット」かどうかの確認画面を表示し、人間であることを示すためのチェック作業と見せかけて感染させる手口で、閲覧者がクリックとキー入力で自ら特殊な命令文を「コピペ」するのが特徴で、被害者は気づかないうちに自らの手でマルウエアを招き入れる格好となります。そのためセキュリティーソフトで防げない場合もあり、サイト閲覧者自身が注意するしかないのが現状です。典型例は、(1)クリックを促してマルウエア感染の命令文をコピーさせる、(2)「Windows+R」のショートカットキーで入力欄を表示させ、さらに(3)「Ctrl+V」で命令文を貼り付けさせるもので、「Enter」キーを押すことでマルウエアが稼働する仕掛けとなっています。単純な手口ではあるものの、ソーシャルエンジニアリング(マルウエアなどの悪意のあるソフトウェアを使わずに、人間の心理的な隙や行動のミスにつけ込み、パスワードや機密情報などを不正に取得する犯罪の手法)によりだまされて感染する例が後を絶ちません。スロバキアのセキュリティ企業ESETによれば、2024年12月~25年5月の半年間の日本での検知数は2024年6月~11月と比べて約9倍に増えており、世界全体では約6倍となっています。報道で同社担当者は「国家支援を受けた高度な攻撃グループも関与している」と警鐘を鳴らしています。ClickFixで感染するマルウエアの種類は様々で、感染すれば端末内に保存したIDやパスワードが流出し、不正アクセスに悪用される可能性があります。報道で三井物産セキュアディレクションの専門家は、ClickFixの登場は2024年3月ごろで、同年9月からは米グーグルや米メタなど大手サービスを装う手口もみられ、Xの投資情報の投稿に偽サイトへのリンクを貼るなど誘導の手口も様々で、「新手のサイバー攻撃の手口を周知し、理解できない画面の指示には従わないという従業員教育が効果的な防御となる」と指摘しています。

本コラムでもたびたび取り上げていますが、サイバー犯罪の標的として中小企業が狙われ、サプライチェーン(供給網)に被害が及ぶ事例が増えています。身代金要求型ウイルス「ランサムウエア」による被害は、6割超が中小企業で、高額の対策費用に二の足を踏んだり、規模が小さいため狙われないと考えたりする会社が多く、対策が遅れがちとされます。中小企業ではサイバー攻撃への対策が後回しになりがちですが、専門家はセキュリティが企業の収益にも影響すると指摘しています。警察庁によると、ランサムウエアによる被害は2024年に全国で222件確認され、このうち63%に当たる140件は中小企業が標的で、2023年と比較すると、大企業の被害は減少する一方、中小企業は4割近く増加する結果となりました。情報処理推進機構(IPA)の調査では、2023年度に不正アクセスを受けた全国の企業419社のうち約2割は、ネットワークでつながった取引先やグループ会社経由で侵入されており、対策が手薄な場所から侵入し、セキュリティの厳しい企業にも被害を及ぼす、サプライチェーンを狙った攻撃が深刻化しています。セキュリティに関するIPAの調査では、回答した4191社のうち7割が「組織的な対策をしていない」と回答、被害の防止には企業側の危機意識と自主的な対策が不可欠であるところ、費用面でためらう事業所が多いといいます。会社の規模が小さいほど、危機認識が低いという指摘もあり、三菱UFJリサーチ&コンサルティングが2023年に中小企業2000社を対象に実施した調査では、56%がサイバー攻撃の被害に遭う可能性を「感じていない」と回答、このうち58%は、理由として「企業規模が小さくターゲットにされない」と答えています。専門家は「セキュリティは後回しになりがちだが、自助・共助が大切。『アリの一穴』で、一社だけが対策を強化しても他の隙から攻撃される」、「セキュリティ対策の費用はコストではなく投資だという考え方を浸透させたい」と指摘しています。筆者もよく言っているのは、「サプライチェーンのセキュリティレベルは、最も脆弱な企業のレベル」だという点であり、いずれも今後、中小企業だけでなく、サプライチェーン全体に影響が及ぶことをふまえ大規模な企業にも共有してほしいと思います。

ウクライナの政府機関に対して2025年7月、生成AIを利用するマルウエアによってサイバー攻撃が行われていたことが分かりました。生成AIが実際のサイバー攻撃で悪用されたのは世界初とみられます。ウクライナ当局は、ロシア軍参謀本部情報総局(GRU)につながるハッカー集団「APT28」が攻撃主体だった可能性があるとみています(なお、使われたのは中国企業の生成AIだといいます)。攻撃は、ウクライナ政府機関に業務を装って送られたメールの添付ファイルに、新種のマルウエアが仕込まれており、ウクライナ当局の発表や情報セキュリティ会社トレンドマイクロの分析によると、「このマルウエアには従来のように直接の攻撃指示が記述されておらず、公開されている外部の生成AIサービス「ハギングフェイス」と通信して攻撃指示を作成させる仕組みだった。マルウエアは「ハギングフェイス」に対し、侵入した端末やネットワーク上で情報収集を行うスクリプト(プログラム)の作成を依頼する。マルウエアは生成AIが返してくるスクリプトを実行し、ネットワーク上で収集した文書などを外部のサーバーに送る手順となっていた」(産経新聞)といい、「革新的な手法。今後さらにAIを使った攻撃が増える」と警鐘を鳴らしています。国防情報の窃取が狙いだったとみられますが、ウクライナ当局は実際の被害の有無については明らかにしていません。トレンドマイクロによれば、生成AIを利用するマルウエアには攻撃指示が直接記述されていないため、パターンマッチングによる初期段階での検知が従来型よりも難しいものの、マルウエアによる外部のAIサービスとの通信などは異常行動として検知される可能性があり、攻撃者が生成AIを利用することの不確実性もまた大きいと指摘、今回明らかになったマルウエアの危険度を「そう高くない」としつつ、7月の攻撃には「生成AIをサイバー攻撃に利用することの実効性を試す実験の意味合いがあったのではないか」とみています。また、生成AIはサイバー防御の「弱点探し」の自動検知に使われるなど、悪用された場合のリスクは大きく、「AI自身が自律的に考えてプログラムを生み出す『AIエージェント』のような技術は、必ず攻撃者も使うことを考える。遠くない時期に、より強力なAIが悪用されるとの確信が強まった」とし、その上で「標的型メールの手口は巧妙になっている。個人も組織も基本的な対策を改めて徹底することが重要だ」と指摘しています。

前回の本コラム(暴排トピックス2025年8月号)で紹介しましたが、国境を越えたサイバー攻撃が深刻化する中、海外の捜査機関と連携して容疑者を摘発する警察庁の「サイバー特別捜査部」が、特定の身代金要求型ウイルス「ランサムウエア」で暗号化されたデータを復元する世界初のツールを開発・公開し注目を集めています。開発したツールを使えば、ランサムウエア攻撃による暗号化を数秒から数時間程度で解除することが可能で、データが損壊されていない限り、身代金を支払わずに復元でき、日本警察による同様のツール開発は2例目となり、海外でも評価が高まっています。複合ツールは、サイバー犯罪集団「フォボス」が暗号化プログラムを生成するために使用していたとみられるツールの発見をきっかけに、警察庁のサイバー特別捜査部が開発を進めました。同庁によれば、生成ツールは匿名性の高いインターネット空間「ダークウェブ」上に存在していたといい、ランサムウエアの「設計情報」ともいえる、生成ツールがダークウェブで確認されたのは2023年12月ごろでしたが、それだけでは暗号化を解くことはできなかったものの、この生成ツールの分析を進める中で2024年11月、米連邦捜査局(FBI)がフォボスの管理者とみられるロシア国籍の男を摘発し、パソコンなどを押収、連携を深めていた同庁に、システムデータなどが提供されたことから開発につながったといいます。