SPNの眼

執行役員(総合研究部担当) 主席研究員 西尾 晋

1.はじめに

カスハラ被害防止対策を義務付ける改正労働施策総合推進法が、先日、国会での審議を経て、成立しました。国会審議の過程で、修正が加えられ、当初の法案よりも一歩踏み込んだ対策・体制整備が求められています。

そこで、今月のSPNの眼では、改正労働施策総合推進法のカスハラ関連部分の内容を紹介しつつ、必要な対策について解説します。

2.改正労働施策総合推進法によるカスハラ被害防止対策の義務化

(1)改正法の概要

今国会で成立した改正労働施策総合推進法におけるカスハラ被害防止対策の内容は次の通りです。改正法では、一般的に注目される受ける側としてのカスハラ対策(第33条)だけでなく、カスハラの加害者にならないよう、労働者(従業員)だけでなく事業主(役員)も含めた対策(第34条)を求めています。

その内容をまずは紹介します(下線は、筆者が解説の為に、引いています)。

事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(次条第五項において「顧客等」という。)の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下この項及び次条第一項において、「顧客等言動」という。)により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は、事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3 事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

5 ~(略)~

(2)法が定める「カスハラ」の定義

まず、第一項から解説します。

一つ目の下線部分ですが、改正労働施策総合推進法におけるカスハラの定義です。同法では、「①職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(次条第五項において「顧客等」という。)の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下この項及び次条第一項において、「顧客等言動」という。)により③当該労働者の就業環境が害されること」と定義しています。

カスハラをどのように定義づけるかは、法例により、また企業により様々ですが、上記①~③の要素は、どの定義にも含まれていることを忘れてはなりません(当たり前と思うかもしれませんが、この点が正しく理解できていないので、後述するような実務上の誤解が生じているのです)。

(3)法が求める義務~2つ

カスハラをこのように定義づけた上で、一つ目の義務として、「労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」を求めています。この「労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」という文言は、東京都のカスハラ防止条例にも用いられていますので、東京都内の事業者は既に整備されているであろう(都条例は義務規定ではなく、努力義務にとどめているので、未だに体制が整備されていない企業も実際には少なくないと思われますが)内容です。

「労働者からの相談に応じ」て、「適切に対応する」ために必要な体制ですから、まず「労働者の相談に応じ」るための体制、いわゆるカスハラに関する対応相談窓口やカスハラ発生時のエスカレーションの体制を整備することが求められます。義務規定ですので、「実務上なんとなくやっています、できています」ということではなく、「カスハラに当たりうる場合の相談窓口を設置すること」「こういう場合(基準)には、相談窓口に相談してよいこと(上司に相談・報告すること)」を社内で決定・周知することが重要です。

そして、「適切に対応する」ために必要な体制の整備も求められていますので、例えば、研修の実施やマニュアルの作成等の従業員がカスハラに「適切に対応できる」為の取り組みの実施(社内体制としての仕組化)が必要です。さらに、カスハラ案件に対して「適切に対応するため」、適宜上司や社内の熟練者が対応すること、あるいは当社のRM(リスクマネージャー)や弁護士のような対応をサポート・代行してくれるような専門機関を活用できる体制を整えることも重要になってきます。

さて、もともとの法案はここまででしたが、審議の過程で、二つ目の義務として、「労働者の就業環境を害する当該顧客等言動(※筆者注:カスハラのこと)への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置」と「その他雇用管理上必要な措置」が規定されました。

一つ目の義務では「体制の整備」と書かれていましたが、こちらは「措置」と書かれていますので、「出入り禁止措置」、「対応の打ち切り措置」等の具体的なカスハラ被害防止策を行うことを求めていると考えてよいと思います。カスハラへの「対応の実効性を確保するために必要なその(※筆者注:カスハラのこと)阻止のための措置」でなければなりませんので、カスハラがあった場合には、「対応の打ち切り」や「出入り禁止」等の措置をとること、裏を返せばそれを可能とする対応要領を整備することが求められていると考えておくべきです。

(4)不利益取り扱いの禁止

そして、第2項では、「労働者が前項の相談を行ったこと又は、事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と規定して、カスハラ被害を相談した従業員等に対する不利益取り扱いを禁止して、相談体制の実効性確保を目指しています

カスハラの被害を「相談した場合」だけではなく、当該カスハラへの「対応に協力した際に事実を述べたこと」に対する不利益取り扱いの禁止であることに注意が必要です。今後、法律の専門家による法文の解釈・注釈が公表されるものと思いますが、「対応に協力した際に事実を述べたこと」と書かれている以上、カスハラ被害者以外にもかなり広い範囲で、不利益取り扱いの禁止の要請が働く可能性があることを視野に入れておかなければなりません。

もちろん、被害相談やそれを防ぐための事実の申告ですから、それをもって不利益取り扱いされることはカスハラ被害から従業員を守る必要性に鑑みても、通常ないものと考えられますが、あえてこの規定を置いたのは、今回の改正労働施策総合推進法は、法人間・取引先からのカスハラも視野に入れている(カスハラへの適切な対応が企業の取引や業績に大きな影響を及ぼすことを考慮した)ことに起因するものと思われます。

取引先からのカスハラの場合、当該取引先からカスハラ被害を受けていることを申告された場合、「適切に対応する」ことが前提となりますので、当該取引先への警告やカスハラを止めるような申し入れを行わざるを得なくなりますが、このようなことをすれば、取引先との関係性を悪化させ、取引関係や業績に大きな影響を及ぼしかねません。したがって、取引関係や業績に影響を及ぼしたくないと考えた上層部等が、取引先からのカスハラ被害を申告した従業員に対して、不利益取り扱いを行う可能性があります。また、同様の状況は法人間取引でなく、対消費者取引だったとしても、例えば、カスハラ行為者(個人)が極めて大きな金額を落とす常連であったり、お得意様であったりした場合、適切に対応しないといけなくなると、当該顧客との関係解消(出入り禁止等)をせざるを得なくなりますが、売り上げや業績への影響を考慮すると、関係解消を躊躇し、カスハラの被害申告を相談した従業員に対して不利益取り扱いを行う可能性が否定できません。

そこで、このようなケースでも、カスハラ被害防止を徹底する観点から、この2項がおかれたものと考えられます。「対応に協力した際に事実を述べたこと」への不利益取り扱いが禁止されますので、例えば、被害を受けた従業員を守ろうとして、事情を知る直属の上司や先輩・同僚・前任者が、事実関係を述べた場合なども、彼らへの不利益取り扱いは禁止されます。

(5)今後の動きの注意

第4項では、「厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定める」と規定されていますので、今後、厚生労働省が本条に関連して公表したガイドラインや指針・通達などにも、注意を払う必要があります。このような規定の仕方の場合、今後、厚生労働省が本条に関連して公表したガイドラインや指針・通達なども法律の一部になると言われていますので(詳細は、弁護士に確認してください。又は、法律の注釈書にて確認してください)、体制整備項目等が追加される可能性があります。

(6)カスハラの加害者にならないための対策の必要性

改正労働施策総合推進法におけるカスハラ被害防止策は、33条の内容にとどまりません。34条において、特に法人間取引におけるカスハラを予防すべく、カスハラの加害者にならない為に、役員や従業員に、言動等に関して研修するように努めるように求めているのです。

まずは、34条の内容をご紹介します。

第34条

国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「顧客等言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2 事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

3 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4 労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

5 ~(略)~

34条では、まず、2項において、「雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をする」ように努めなければならないとして、自社の従業員が、「他の事業者が雇用する労働者」に対する「言動」に「注意を払う」、つまり、法人間取引において、自社の従業員が他社の従業員に対して、カスハラしないように「研修の実施」「その他の必要な配慮」をすることを求めています。

2項の主語は「事業者」ですから、法人及び、個人以外の経済主体に対して、自社の従業員に対するカスハラ加害防止「研修」を行うように求めています(努力義務ですが)。カスハラ対策というと、どうしても自社の従業員がカスハラの「被害者」になる場面ばかりを想定しがちですが、法は、「加害者」になる可能性を示唆して、そうならないような「研修」を求めていることは非常に画期的な視点です。33条では具体的に「研修」という文言は使われていませんが、34条では、「研修」という文言を使っていることを考えると、努力義務とは言え、「役員・従業員に対するカスハラ加害防止研修」はやっておくべきでしょう。

また「その他必要な配慮」も求めています。「その他必要な配慮」と非常に多義的ですが、ここでは、取引先からのカスハラ通報を受け付ける窓口の設置(内部通報窓口の利用者を法人取引先(フリーランスを含む)に拡大する)や取引先へのカスハラとなり得る言動の具体例やそういう場面での行動基準・対応要領を盛り込んだガイドラインの作成等が考えられます。特に取引先側にミスがある場合は、往々にして酷い言葉遣いで罵ったり、自社の有利な立場を利用して必要以上の対応・損失補填・便宜供与を求めたりしてしまいがちですから、そのような場面でも自社の役員・従業員に対して、「こういうことはだめですよ」と具体的にカスハラになり得る行為を例示して、そのような行為を禁止することを法人として明確にしておくことは、コンプライアンスの観点からも非常に重要です。また、特に相手に非がない場合でも、自社の従業員が取引関係上有利な立場を利用して、取引先従業員に過度な金銭・便宜供与を要求したり、個人的な関係構築(セクハラ等)を求めたりするケースは、取引慣行上少なくありませんが、このような行為は取引先に対するカスハラに該当しますので、平時からの取引先との付き合い方、取引先に対してしてはいけないことを改めて明確にしておくことが重要です。

世間でも、東大医学部の教授が、取引先に対して過剰な接待を求めた事例もありましたし、皆さんの関心が高いフジテレビの案件も大物出演者からテレビ局の社員(女性アナウンサー)に対する性的言動にほかなりません。これらは、まさに身近でよく起きている法人(事業者)間でのカスハラ事例なのです。

そして、3項では、事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)に対して、4項では、労働者に対して、それぞれ、「顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない」と規定して、事業主・役員、従業員に対して、直接的に、自ら、他社が雇用する従業員に対してカスハラをしないように求めているのです(努力義務ですが)。通常は事業主、つまり法人等の組織に対して努力義務を課し、当該事業主が、自社の役員や従業員に対して研修・周知等を行って、当該行為の禁止等を求めるわけですが、法律で、個々の役員・労働者に対して(役員・労働者を主語にして)、特定の行為をしないように求めている(行為規範)のです。

(7)34条の意義~法改正の真の狙いはここにあるのではないか

セクハラやパワハラですらこのような行為規範的な規定の仕方はしていない(役員や労働者に対して直接的に、セクハラ・パワハラをしないように求めるような規定の仕方はしていない)のに、カスハラでは、それを求めているのです。刑法等、「犯罪」行為を明確に規定し、それを禁止するのであれば、このような行為規範的な規定の仕方はわかりますが、労働施策総合推進法という法律において、このような行為規範を置いてまで取引先に対するカスハラをしないように役員や労働者に対して求めているのは極めて異例であり、逆にいうと、法人間(事業者間)取引においてのカスハラが深刻であることに鑑みて、役員・労働者に対して、直接、カスハラになり得る行為をしないよう求めるぐらいの力の入れようなのです。

このような規定の仕方をみると、私は、今回の労働施策総合推進法の改正の狙い(力点)は、34条にあるのではないかと思っています。条文上は「努力義務」ですが、上記のようにセクハラやパワハラに対してすら行っていない行為規範的な条文を設けて、取引の相手方に対してカスハラをしないように求めていることのバランスを考えれば、企業としては、取引先へのカスハラ加害防止について本腰を入れて取り組むべきなのです。

セミナー等での受講者の反応をみても、条文の解説をして初めて、取引先に対する加害防止の視点の重要性に気づかれる方も少なくありませんが、当社では、上記の通り、今回の労働施策総合推進法の改正の狙い(力点)は、34条にあるとみて、「取引先等に対するカスハラ加害防止ガイドライン」を作成・販売しています。「取引先等に対するカスハラ加害防止ガイドライン」では、取引先に対するカスハラに該当しうるケースを30以上列記してどのような行為に注意すべきなのかを解説しつつ、カスハラにならない(カスハラをしない)ための行動指針や考え方、アフターファイブにおいて消費者として各種サービスを利用する場面での注意事項など、自社の役員・従業員に対してカスハラ加害者にならない為の指針を8ページに纏めています。各社の実態に合わせてカスタマイズして利用していただくことを想定していますので、ぜひ、積極的に活用いただき、自社におけるカスハラ加害防止対策に取り組んでいただきたいと思います。

3.最後に

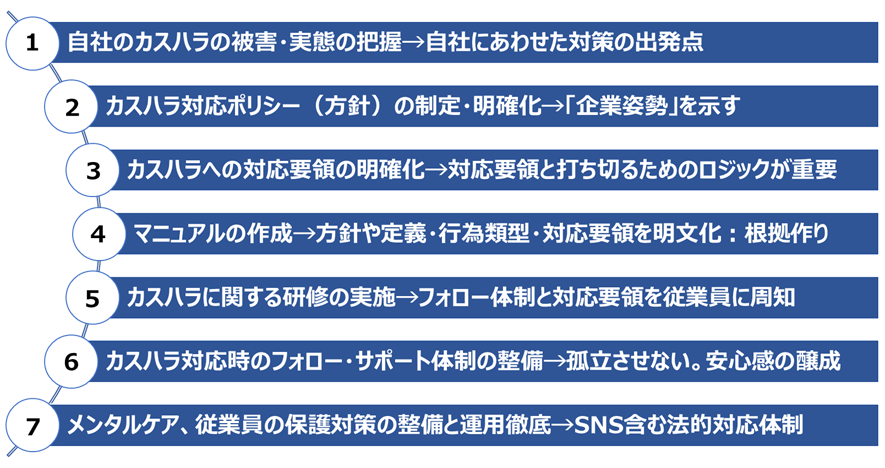

改正労働施策総合推進法のカスハラ関連の条文の内容について解説してきましたが、当社ではそれを踏まえて、「企業が整備すべきカスハラ対策7つの柱」を従来より提唱・解説してきています。私のセミナーや他のスタッフの論考でも「7つの柱」にはこれまで何度も触れていますので、本稿では詳細の解説はしませんが、下記に概要のみ掲載しておきます。本稿も参考にしながら、カスハラ対策の推進にご活用ください(SPクラブに加入されている企業の皆様は、いつでもお気軽にお問合せください)。

【企業が整備すべきカスハラ対策7つの柱】

以上