SPNの眼

執行役員(総合研究部担当) 主席研究員 伊藤 岳洋

1.はじめに

「危機は今、我々の足元にある。その危機とは、急速な少子化をはじめとした国内外の急激な変化にほかならない」(中央教育審議会[2025](答申)」)というように、少子化は国・産業レベルでの発展を阻害する問題となっている。2024年の年間出生数は、68万6,061人となり、前年の72万7,288人より4万1,227人減少した(厚労省「人口動態統計月報年計」)。これは高等教育を修了し、企業など社会の中枢で活躍する近い将来の就業者規模を意味する。既に企業の新卒採用の競争は激しく、超売り手市場となっているのは周知の事実だ。

一方で、厚労省の調査によると大卒の新卒社員の約3割が3年以内に離職している。このミスマッチは、さまざまな要因が考えられる。そのひとつに人材を供給する大学などの高等教育機関の教育の問題が指摘されている。またその一方、企業側も「ポテンシャル重視」の採用、研修やOJTに偏重した育成をする傾向があり、ビジネスと高等教育にほぼ連動がないという「分断」がみられる。

企業が大学に期待することと大学の教育内容とのギャップはなぜ生じるのか、そのギャップはどのようにすれば解消に近づいていくのか、高等教育の問題にフォーカスしながら、アカデミックな知をビジネスに応用することも合わせて考察したい。

2.高等教育における問題点と企業ニーズとのギャップ

現状の大学教育の問題点、課題をあらためて確認する。まず、「大学教育改革」に触れたい。大森・杉本によると「バブル崩壊後の経済の長期低迷や人口減少などグローバル社会のなかで日本が経済競争力を低下させてきたことに対して、大学に対する期待や不満が背景にある。そのなかで、『中教審答申』では、大学教育の『質的転換』を目指す改革が求められている。学生の『総学習時間の確保』と『能動的学習への転換』が、『生涯にわたって学び続ける力』と『主体的に考える力』を醸成するという主旨だ。従来の『伝達する』講義スタイルからディスカッションやディベートといった双方向の講義、演習などを積極的に取り入れ、学生が主体的学習を重ねることによって、『学習成果』につなげるものである」という(大森・杉本「大学教育制度論」PP.16-21)。このような現状を念頭におきながら、教育観について述べたい。

一般に日本の大学は、受験競争など入学が難しい反面、卒業することは難しくないといわれる。大学生は、理工系や医学部など一部を除いて勉強に没頭する時間が少なく、勉強に対する意欲が高いとまではいえない。これは学生本人の意識だけの問題ではなく、企業に偏差値の高い大学名などの「学歴偏重の採用」が根強く残っていることも背景にある。裏を返すと、企業が大学の教育を信用していないといえよう。

企業側は就職する学生に「学習成果」を求めるよりも、地頭の良さや活発さなどといったいわゆる「ポテンシャル」を重視する傾向があり、「勉強しない」ことに拍車をかけているのではないか。それは、企業が大学の教育に対して期待していないということの表れでもある。企業は、「ポテンシャル」の高い人材を業務に直結する研修やOJTで育成した方が、合理的と考えているのであろう。批判的視点や懐疑心が研究活動によって身についた修士や博士の就職が不利になるという現象がその証左といえよう。特に博士課程修了者の就職状況は厳しく、将来不安が「博士離れ」につながっている。

ただし、先の見通しが立ち難い不透明なVUCAの時代では、自らの頭で考えることがより重要になってきている。筆者の経験では、大学院での学びのプロセスにあったディスカッションや演習は、論理的思考の訓練になりビジネスにおいても非常に役に立っている。また、一般に企業が大学に求めている(企業側からみて大学の教育に欠けている)といわれる「すぐに役に立つ知識」は、すぐに役に立たなくなる。普遍的な知識をベースにそれらを組み合わせるといった自らの頭で「考える力」を養成することが必要である。

大学側の問題意識は、学生の「総学習時間の確保」と「能動的学習への転換」が、「生涯にわたって学び続ける力」と「主体的に考える力」を醸成するという「質的転換」が必要であるという。そのような教育改革が検討されているなか、企業が大学に期待することと大学の教育内容とのギャップはなぜ生じるのか、そのギャップはどのようにすれば解消に近づいていくのか、そのポイントのひとつであると考えられる「リカレント教育」について考察する。

中央教育審議会の「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)」では、18歳人口の減少を踏まえ、「あらゆる世代が学ぶ『知の基礎』として、社会人、留学生を含めた『多様な価値観が集まるキャンパス』の実現」が示されている。「1990年代から生涯教育政策や高等教育政策において、大学院の高度化、大学院でのリカレント教育の充実、社会との連携も含めて高等教育の高度化の整備が行われてきた」(山田玲子[2022]「高等教育の現代的課題と高等教育の期待」広島大学高等教育研究開発センター)ものの、「企業と大学や大学院修了者とのマッチング」がうまくできてこなかったことが背景にあろう。特に文系、社会科学系のリカレント教育の企業からの評価は高くない。

その原因のひとつに「情報の非対称性」がある。企業の人材育成部門、人材採用部門が、大学院における人文・社会学科系の大学院の教育を知らないという。企業側の高度人材育成の取組は、やはり「ジョブローテーションや選抜的OJT」による教育訓練が中心である。また、大学院教育を設計・構築し、提供していく大学院側も企業側の見解やニーズを知る必要がある。そのようなギャップの解消の手段のひとつとして、産学連携がある。実務的で短期的なニーズが高い企業側とアカデミックな普遍性を融合させていくことが鍵となる。単に大学側が改革を進めるだけに留まらず、企業側を巻き込む、あるいは、双方が歩み寄るという「連携」によって、教育改革の成果が最大化するはずである。

産学連携を積極的に展開している事例として、立教大学経営学部の取り組みがある。連携企業自体が向き合っている本質的なプロジェクト課題を大学側に提示し、大学側が提案を企業にプレゼンするビジネスコンテストだ。連携企業は、サントリー、マイナビ、カルビーなど15社ほどの名前が挙がっている。

たとえば、サントリーの課題は「大学生の皆さんがOMOROIと思うサントリーの新規事業アイディアを創出せよ」というものだ。大学生は、まるで企業のコンサルタントのような高い視座でビジネスに挑む経験ができる。アイディアのレベルだけでなく、製品やサービスとしての優位性や、実際にビジネスに落とし込めるかを検討プロセスのなかで企業から実現可能性まで含めて厳しく指摘される。

一方の企業側は、「教員や学生からアカデミックな最先端の知を学べること、大学生の感性や情熱に触れられること」など事業開発部門にとってのメリットがある。また、「数年後に社会人となる人たちの思考をリアルで知るのと同時に、自分の仕事が社会にどうつながっているかを再認識した」というように社員の育成機会にもなっている(立教大学HP)。やや邪推すれば、企業の採用戦略上のイメージとも無関係ではないだろう。

このような学部レベルでの産学連携という流れのほかにも、高等教育のなかで職業教育をするという流れもある。大学院レベルでの専門職課程の設置や専門職大学が増えており、その意味では高等教育と企業の人材育成の関係に新しい変化も出現している。企業側は育成において、実務的で短期的なニーズを満たすことだけでなく、アカデミックな普遍性を育成のなかに融合させていくことにも注目すべきだろう。

3.大学の専門知を社会実装する教育イノベーター

大学の専門知を社会実装するには、教育イノベーターの存在が必要である。教育イノベーターは、普遍的なアカデミックな研究・知識と実践的な実務を高い次元で融合させ、学生が学びたくなる教育スキル(設計)を身に着けたプロであり、その教育成果を社会にフィードバックさせ得る者である。

これを踏まえ、教育イノベーターとして求められることは、次の2点である。第1点は産業界と大学の知の循環、いわゆる「橋渡し」をする、第2点は学習成果を向上させるための評価とフィードバックをするなど学びを深めるための環境づくりである。

第1点の産業界と大学の知の循環、いわゆる「橋渡し」をするということについては、「インストラクショナルデザイン(ID)※1」に注目する。ビジネスの現場でも「インストラクショナルデザイン(ID)」が大いに活用できるのではないか。

鈴木によると、「IDは教育提供者側の設計プロセスを支援するために応用され、本学会の大学教員向けセミナー等でも紹介されてきた。教育の質改善を行うことは重要であるが、最終的には、自律的主体的な学び手を育てるために、学び手自身にIDの素養を持たせることが不可欠になる。(中略)急激に変化する時代があらゆる領域における教育に変革を求めている今日、学習者をより自律的にするための工夫は重要である。なぜならば,自ら学んでその成果を自ら活用する人を育てることで,教育活動の必要性を相対的に軽減し,『指示待ち人間』を減らし,『自分ごと』として学びに取り組む人を増やすために役立つからである。学ぶ工夫を身につけるという学習目標は、古くからIDの対象になってきた。メタ学習力、学習スキル、認知的方略などの用語で表現されてきたが、近年、自己調整学習(Self-regulated Learning)という言葉で表現されることが増えた(たとえば、ニルソン 2017)」(鈴木克明[2019])という。

自律的に学習する「自己調整学習者」は、学生だけでなくビジネスパーソンについても当てはまる。先が見通せないといわれる現代では、既存の知識だけでなく、新しい知識、もしくは、既存の知識を組み合わせるということによって、変革をし続けなければ企業は存続できないであろう。その意味では、組織学習が重要になってくる。

ビジネスにおける上司と部下の関係も、部下が「自己調整学習者」であれば、目標を示し、それに取り組む時間を確保し、目標に到達したかどうかを判定し、フィードバックを与えるというように、従来の一律的な目標管理的指導から変化する。また、「本稿では,我が国の教育工学研究においてIDが初等中等教育、高等教育並びに企業内教育研修で果たしてきた役割を振り返り、各領域で求められている教育を革新するための基盤としてID研究がどのような方向に向かうべきかを述べた」(鈴木克明[2019])とあるように、「教育革新が求められている今日の研究基盤としてID研究が今後果たすべき役割」がビジネスにも応用できる。またさらに、「eラーニングブームとその限定的な成果を受けて『eラーニングの成功のカギとなる概念』として企業教育研修ではIDが着目された」(鈴木克明[2019])という。

IDの研究と活用は、企業組織も例外ではない。働き方改革が叫ばれ、長い間福利厚生として位置付けられることが多かった人材開発部門が先行き不透明な組織の維持・発展に直接投資する変革推進部門へと生まれ変わることが求められている。新しい発想で新しい教育を構築することが喫緊の課題であり、その意味では企業内でもIDが活用できるはずだ。

職人的、あるいは、属人的スキルの教育伝承は、ともすると非効率的な努力を強制する精神論に基づいて行われがちになる。IDに基づいた教育は、「自己調整学習者」の輩出の可能性を高めるし、特に若手の「自己効力感」を引き出し、自律的な行動とパフォーマンスの向上が期待される。若手に「もっと自信を持って」と指導する管理職がみられるが、そのような精神論ではいつまで経っても若手は自信を持てない。業務における困難を少しずつ克服するなどして日常的な目標を達成する、成果物を仕上げるなど、自信は業務をやり切ることでしか醸成されない。その意味では、上司は業務の進捗を細かく把握し、全体の方向性をチェックしたり、スタックした時の軌道修正や支援などあくまで本人が考えてアウトプットしたりするよう誘導していくべきである。近年聞かれる「人的資本経営」の推進者であるべき人材開発部門が、まずは先頭に立ってIDを活用することで、変革推進部門へと生まれ変わることが求められる。

共通項を見出してビジネスに応用することは、教育工学としての専門知を産業界に循環することにつながるはずである。学部だけでなく、大学院の社会人のリカレント教育においてもビジネスへの応用を示唆することで、さらにその循環は強化される。当然、実務家としての知見を体系化して教育・研究に結び付けるという側も循環のなかにある。考察を通じてこれまで述べたように、産業界と大学の知の循環、いわゆる「橋渡し」ができる可能性を示した。

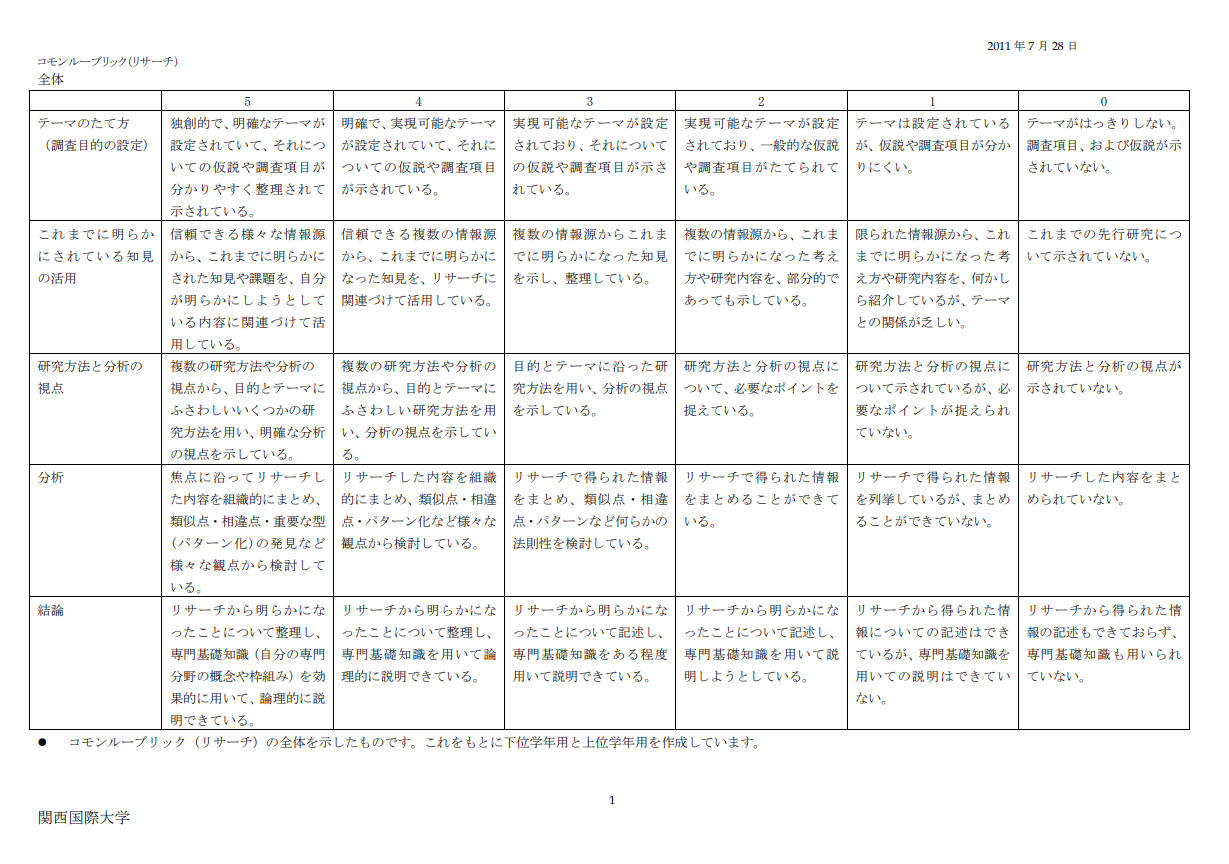

第2点の学習成果を向上させるための評価とフィードバックをすることについて考察する。評価とは、「目標追求活動の中で、現在の状態を目標との関係で把握・判断すること」である。評価の要件として、妥当性、信頼性、公平性、実行可能性が挙げられる。評価の枠組みとして、能力を「評価課題」によって可視化させ、観察可能なパフォーマンスにする。そのパフォーマンスを「評価基準」を介して解釈することで、その背後にある能力を推論する。評価基準のひとつに、間主観的なツールとして「ルーブリック」(資料1例示)がある。これは、「段階的・多面的に評価」するもので、「専門家の鑑識眼を明示化し、共有できる」という機能がある(例示したルーブリックの場合、各項目を5段階で評価し、項目ごとの段階を評価点としてそれを合計して評価する)。

資料1

また、ルーブリックを「教員が成績評価のために使うのではなく、学生が目標としている能力やパフォーマンスの性格を理解するために使う」が、機関レベルでの学習評価としての活用はどのような状況か。「長期的ルーブリックなどの評価基準と組み合わせて、学生の学びや成長の評価を行い、機関・プログラムレベルの評価にあてている大学はまだ限られている(関西国際大学など)。文部科学省の調査(2015)でも、『課程を通じた学生の学修成果の把握方法』(=プログラムレベルの評価)としてルーブリックが用いられている割合はわずか3.4%(2013年度)にとどまっている」(松下佳代[2017]P.103)のに対して、アメリカでは69%(2013年)と日本との状況の違いがわかる。

限られた取り組み大学として挙げられていた関西国際大学では、「これまでの取り組み事例」として、「代表校で開発・活用しているライティング、プレゼンテーション、リサーチの共通ルーブリックに加えて、本取組では多様性理解、統合学習、チームワークのルーブリックを連携校で協働して開発し、活用」している。尚、考え方の基になっているAAC&UのVALUEルーブリック(全米専門職員調査作成)は、16のルーブリックが公開されている。これら幅広い16の「学生に期待される能力」は、詳細をみてもビジネスに高いレベルで通用するものだ。それだけに学生が目標として理解することは、学生自身が学ぶという動機と自律にもつながるはずである。

評価の次のプロセスとしてフィードバックが挙げられる。学生の自己評価能力の育成も目指す場合、自己評価をさせっぱなしにするのではなく、リフレクションにつながるフォローが必要である。ルーブリックを活用している大学として挙げられていた関西国際大学では、「これまでの取り組み事例」として、「代表校で開発・活用しているライティング、プレゼンテーション、リサーチの共通ルーブリックに加えて、本取組では多様性理解、統合学習、チームワークのルーブリックを連携校で協働して開発し、活用」しているという。「評価後のルーブリックを学生に返却することにより、自分が現在どのレベルにあるのかを学生自身で確認することが可能となります。また、教員間の評価に関する認識を共有することにより、成績評価の標準化を図ることができます(原文)」(関西国際大学「学修成果の可視化」)としているが、教員と学生との面談指導によって学生自身の評価結果についてフォローやフィードバックを行っているとまでは確認できない。

一方で、「教育プログラムの有効性についての分析や、学生についての様々な学修や学生支援情報に関する情報を蓄積して、学生一人ひとりの特徴や特性に応じた支援を行うことができる『学生支援型IR』の基盤を構築してきた」としており、このような取り組み成果を連携する大学に提供して、「多様化する学生の特徴や背景に合致したプログラムの学生への情報提供、あるいは可視化した学修成果の活用」する動きもあるようだ。最近は企業でも「一律の目標と指導」から、ひとり一人の目標設定やその目標と現状とのギャップである課題を話し合い、本人が「腹落ち」することで自律的な取り組みを引き出すことが重視されつつある。ただ、この「学生への情報提供、学修成果の活用」も運用や実効性の面で、定着には高いハードルがあると推測される。ルーブリックの活用はまだ発展途上なのかもしれないが、その有用性に価値はあろう。

山田[2022]によると、ベネッセ教育総合研究所の「第4回大学生の学習・生活実態調査」(2021年12月実施)から、新型コロナウィルス禍により遠隔授業の導入とともに課題を出す授業が増えたにもかかわらず、総学習時間は減ったという。「単位制度の実質化と学習時間の確保は依然、大学教育の主要課題なのだ。このことは学生の学びに対する考え方とも関係している。『あまり興味がなくても単位を楽にとれる授業がよい』と考える学生は08年の49%が(21年には)63%に増加。『大学での学習方法は、大学の授業で指導を受けるのがよい』と思う学生は同じく39%から57%に増えた。アクティブラーニング型授業の増加と逆行する形で学生は受け身になっている。理由としてはアクティブラーニングの成功に不可欠な明確な目的や問い、教員からのフィードバックなどが十分に実践されていないという教員側の要因が考えられる」(山田[2022])というように、何のために学ぶのか、大学で学ぶとはどういうことなのかという本質的な問題を突きつけられている。

その意味では、ルーブリックを「教員が成績評価のために使うのではなく、学生が目標としている能力やパフォーマンスの性格を理解するために使う」ことの有用性が一層引き立つし、その活用が大学の教育のなかで発展途上だとしてもそれに挑戦すべきだ。その活用は、「教員からのフィードバックが十分に実践されていない」と不十分となる。「学生が学びたくなる教育スキル(設計)を身に着けたプロ」が、学生へのフィードバックを行い、「なぜ学ぶのか」という内面から湧き上がる学びへの意欲を刺激する必要がある。「教育を通じて大学の専門知を社会実装していく」には、そもそもの学生の学びに対する意欲、志、情熱という一人ひとりの内面にもアプローチしていかなければ、教育する側の存在意義は果たせないのである。

4.番外編:アカデミック・インティグリティ

アカデミック・インティグリティ(学術的誠実性)と呼ばれる6つの価値がある。それは、「正直」、「信頼」、「公正」、「敬意」、「責任」、「勇気」である。これらの価値は、大学でも企業でも共通して求められる価値である。なぜなら、知識基盤社会と呼ばれる社会では、誤った知の使い方をすると大きな問題が生じるからである。研究者の不正や企業の検査データ改ざんなどの不祥事は例を挙げると暇がないほどである。

たとえば、STAP細胞に関する研究や自動車の排ガス検査不正などは、社会に大きな波紋を広げた。学生は、研究や学習を通じて、知識基盤社会を支える知のプロフェッショナルとして、アカデミック・インティグリティを身に付ける必要がある。また、教員は自分自身がアカデミック・インティグリティを体現するだけでなく、学生がアカデミック・インティグリティを身に付けることができるように支援する必要がある。

また、大学と企業における研究に違いもある。それは、公知だ。データを公開し、いろいろなところで再現できるようにすることが求められている。FFP「特定不正行為」には、捏造、改ざん、盗用がある。嘘をつかない、人のアイディアを盗まないという一般的なものだが、実際には徹底できていない。研究倫理に関する知識やスキルは研究活動を通じて学ぶことが多い。したがって、研究室で学ばないタイプの研究倫理については、教育を受けることが重要になる。学生に対しては、アカデミック・インティグリティを常に刺激する学習環境を整えていくことが求められる。研究者の存在意義や研究の目標、社会への貢献などを継続的に投げかけていくことも一例だ。研究費の不正使用や利益相反にも十分気をつけなければならない。

ハラスメントとは、「いろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』をいう。その種類はさまざまだが、他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えること」を指す。特に大学では、「セクシャルハラスメント」、「教育ハラスメント」が起きやすく、注意が必要だ。セクシャルハラスメントには、「対価型」、「環境型」があることが一般の区分だが、その根底には性別役割分担意識など性差別的意識があるといえる。

研究ハラスメントにおいては、研究成果の発表に関して「ギフト・オーサーシップ(研究に実質的な貢献をしていないにも関わらず、好意や便宜で著者として名前が記載されること)」と「ゴースト・オーサーシップ(研究に貢献したにも関わらず、意図的に著者として記載されないこと)」に気をつけなければならない。どちらも研究倫理に反する行為であり、論文の信頼性を損なうため、厳に避けなければならない。そのためには、指導教員と学生の信頼関係を築くことが大切だ。ハラスメントの防止には、研究環境の整備として、「組織的な取り組み」、「過度に競争的な研究環境をなくす」、「自由に議論・相談できる環境」を確保することが挙げられる。企業における倫理と大学における倫理には、共通点と相違点がある。

注釈

※1:インストラクショナルデザインは教育工学に基づき、教える手段全般の「効果・効率・魅力」を高め、学生がもっと学びたくなる教育を目指すものである(鈴木克明「インストラクショナルデザイン(ID)教育の効果・効率・魅力を高める道具」)。教育手段のなかに「設計する」という概念があり、それは教える側の台本ではなく、教育の入り口と出口のギャップをどう埋めるかの教育工学的スキルである。

参考文献

- 大森・杉本「大学教育制度論」東北大学資料集

- 厚労省「令和6年人口動態統計月報年計」

- 鈴木克明「インストラクショナルデザイン(ID)教育の効果・効率・魅力を高める道具」熊本大学資料集

- 鈴木克明[2019]「インストラクショナルデザイン研究の今後に寄せて」日本教育工学会論文誌

- 中央教育審議会[2025]「我が国の『知の総和』向上の未来像~高等教育システムの再構築~(答申)」

- 中央教育審議会[2018]「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)」

- 中原淳[2014]「研修開発入門」ダイヤモンド社

- 松下佳代[2017]「学習成果とその可視化」京都大学高等教育研究第20集

- 「学修成果の可視化」関西国際大学 大学間連携共同教育推進事業 (kuins.ac.jp)

- 山田剛史[2022]「学びに受け身増える 総学習時間は減/対面授業の転換必要」日経新聞『Future of education』

- 山田玲子[2022]「高等教育の現代的課題と高等教育の期待」広島大学高等教育研究開発センター

- 立教大学 企業プロジェクト型授業HP