5分で分かる!改正公益通報者保護法

2022年6月1日より、企業の内部通報制度を整備する義務が生じます(300名以下は努力義務)。

この記事では、そもそも内部通報制度とは?というところから、法改正で新たに必要になる取組みまでを簡潔に紹介します。

内部通報制度とは?

組織内で不正やコンプライアンス違反が起きそうな場合や、既に問題が起きている場合に、それに気づいた人物が「組織が用意した窓口に」相談・解決するシステムのことを指します。

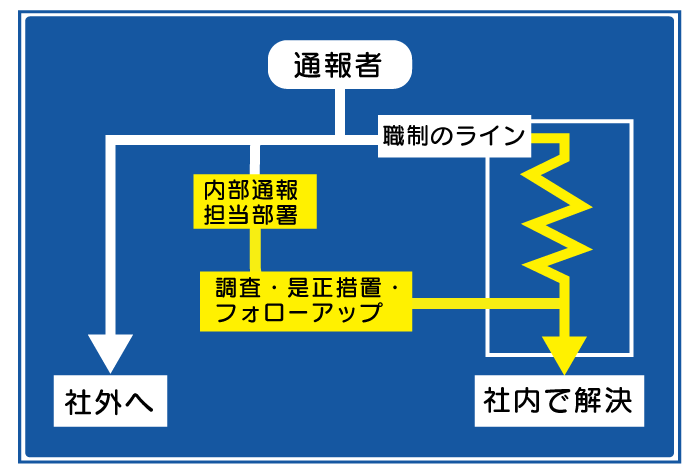

組織内で早期にリスクの芽を摘み、よりクリーンな職場環境に導くことを目的に設置される制度です。組織外の公的機関やマスコミにリークする場合は一般的に「内部告発」と呼ばれ、内部通報とは区別されます。

本来、職場の上司など職制で報告・解決されることが理想ではありますが、このルートが機能しないことがあります。内部通報制度は、こういった緊急用のバイパスルートという性質をもっています。

公益通報者保護法とは?

2000年代初頭、食品の産地偽装や自動車のリコールなど、人々の生活を脅かす企業不祥事が相次いで発覚しました。

組織内の問題を内部通報(あるいは告発)した人物に対し、組織が解雇や不当な配置転換などの不利益取扱を行ってしまう事案が相次ぎました。

政府は、不正をただそうとした従業員をそのような不利益取扱から守ること、また、通報を促すことによって人々の健康や安全を保つために、2006年に公益通報者保護法を施行しました。

公益通報者保護法の基本的なポイント

- 所定の方法で通報した場合、通報したことを理由とする解雇は無効

- 一定の条件を満たした場合、組織の外部へ告発をしても同様に保護される

- 通報の内容は一定の法令違反に限定

しかし、法律の施行後も通報者が適切に保護されない事案があとを絶ちませんでした。

このような状況を受け、新たな被害者の発生を予防し、企業の自浄作用を底上げするべく、法律が改正されることになりました。

改正の内容と必要な取組みは?

1.内部通報対応体制整備の義務化

通報に対応できる体制を整備することが公益通報者保護法上の義務になります。また、いわゆるパワハラ防止法でも中小企業を含め、相談窓口の設置が義務化されています。

体制整備が不十分だと行政機関から指導・勧告・社名公表などの処分がされる可能性があります。

→ まずは窓口を設置する必要があります!

2.経営幹部が関与する事案への対応

ただ窓口を用意するだけではなく、「適切に対応できる体制を整える」ことが義務化されるので、実際に機能するように各社の規模や状況にあわせた取り組みを検討する必要があります。

消費者庁は、中でも重要なこととして、組織ぐるみや経営幹部が関与しているような重大な不正案件も不当な圧力を受けずに対応できる独立した相談・報告ルートを用意することを求めています。

→ 経営陣から独立した報告ルートを設定する必要があります!

3.従事者の守秘義務と罰則が導入

通報者を特定させる情報について、通報対応業務を行う「従事者」に法律上の守秘義務が課されます。

従事者が正当な理由なく守秘義務に違反した場合、刑事罰(30万円以下の罰金)が科されることになるため、通報対応業務ではより一層慎重さが求められます。

リスク低減のためにも従事者に対する教育やケアは不可欠です。

→ 従事者に対する研修を用意する必要があります!

当社ではこんなお手伝いができます

-

RHL(リスクホットライン)®

現在までに多種多様な通報に対応し、組織改善に結びつけてきた実務経験豊富な内部通報窓口です

-

社内調査・ヒアリングサービス

SPNの専門スタッフが内部通報やハラスメント相談等のヒアリングを行うサービスです

-

公益通報対応業務従事者研修

通報に対応する担当者のためのeラーニングです

-

内部通報制度簡易診断

内部通報制度の整備状況の達成度を、他社比較とともに把握できる診断サービスです

-

内部通報第三者レビュー

内部通報制度を実効性の視点から第三者機関として評価・検証します

-

リアルマイニング🄬

職場環境の実態把握のためのWebアンケートサービスです