危機管理トピックス

熱中症対策推進会議/消費者相談報告書/労働安全衛生調査結果/カスハラ防止対策推進関係省庁連携会議

更新日:2025年8月18日 新着29記事

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁

- インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引による被害が急増しています

- 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点

財務省

- 関東財務局 株式会社FPパートナーに対する行政処分について

- 東海財務局 株式会社ネクステージに対する行政処分について

警察庁

- 特殊詐欺等の被害拡大防止を目的とした金融機関との「情報連携協定書」締結について

- 国家賠償請求訴訟判決を受けた警察庁外事課における対応の反省事項と公安・外事部門の捜査における再発防止策について

内閣府

- 第10回経済財政諮問会議

- 建議、提言、意見、答申 及び 報告書

- 地域課題分析レポート-製造業から見た地域経済の動向-(令和7年8月14日)

- 2025年I(令和7年8月15日)-米国の通商政策を受けた世界経済の動向-

国民生活センター

- 2024年度 訪日観光客消費者相談の状況-訪日観光客消費者ホットラインより-

- 2024年度 越境消費者相談の状況-越境消費者センター(CCJ)より-

- 2024年度 全国の消費生活相談の状況-PIO-NETより-

- 海外からの知らない国際電話が増えています!迷惑な国際電話は無視しましょう ブロックも有効です

- えっ?!公式サイトから申請したはずが、そうじゃなかった?-ESTA等の申請代行サイトに関する相談が増加しています-

- オーディションを受けたら…高額なマネジメント契約に

厚生労働省

- 令和6年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概要

- 「厚生労働省改革若手チーム提言~厚生労働省が更に職員を大事にする職場になるために職員が実現させること~」 を公表しました

- 第2回 カスタマーハラスメントの防止対策の推進に係る関係省庁連携会議

- 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和6年)を公表します

経済産業省

- 2024年度(令和6年度)消費者相談報告書をまとめました

- 「中小M&A市場改革プラン」を公表します

- プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第5回政府間交渉委員会再開会合が開催されました

国土交通省

- 5年ぶりに過疎地域等における集落の現況を把握!~「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査」結果の公表~

- 空き家対策のモデル的な取組を行う事業を決定!~令和7年度「空き家対策モデル事業」の採択対象を決定しました~

- ウクライナの建設現場での遠隔施工の普及に向けた事前調査を行いました!~日本発の技術でウクライナの復興に貢献~

~NEW~

環境省 令和7年度 第2回 熱中症対策推進会議 議事要旨

▼ 令和7年夏の気温の状況と見通し(気象庁)

- 6月、7月の月平均気温は、北日本、東日本、西日本で、統計のある1946年以降各月として最高となった。

- 6月以降の猛暑日地点数の積算は7月末時点で5,055地点となり、比較可能な2010年以降で最も多くなっている。

- 群馬県伊勢崎市では、8月5日に日最高気温8度を観測し、国内における観測史上1位の日最高気温を更新した。

- 今後、8月前半は極端な高温は一旦収まるが、後半は再び猛暑日となる所が多くなる見通し。

- 顕著な高温をもたらした7月の大気の流れの特徴

- 日本付近は梅雨前線の影響を受けず雨が少なかった。東・西日本は高気圧に覆われやすく、北日本には暖気が流れ込みやすく、記録的な高温となった。

- 全体的に気温が高い(地球温暖化)

- 偏西風(亜熱帯ジェット気流)の顕著な北偏と蛇行

- チベット高気圧の日本付近への顕著な張り出し

- 太平洋高気圧の日本付近への顕著な張り出し

- アジアモンスーン域の積雲対流活動が非常に活発(北西太平洋は記録的)

▼ 熱中症による救急搬送状況(消防庁)

- 令和6年5月から9月の全国における熱中症による救急搬送人員の累計は97,578人と、調査を開始した平成20年以降で最多の搬送人員となった。

- 令和7年6月は、非常に厳しい暑さとなったこともあり、熱中症による救急搬送人員は17,229人と、6月分の調査を開始した平成22年以降で最多となった。

- 今後も全国的に平年より高い気温になることが予想されているため、昨年に引き続き、熱中症による救急搬送人員が多く発生することが懸念される。

~NEW~

消費者庁 「送料無料」表示の見直し取組事例

- 公益社団法人 日本通信販売協会

- 事業者団体としての取組として、団体作成の「物流の適正化・生産性向上に向けた自主行動計画」の中に、「『送料無料』表示の見直しや、表示する理由や仕組みを説明することに努めます。」という取組を盛り込みました。

▼ 通販業界における物流の適正化・生産性向上に向けた自主行動計画

- アマゾンジャパン合同会社

- 通販サイトのトップページ上のリンク先である企業情報サイトに、持続可能な配送を目指した取組内容の紹介コンテンツを新たに追加しました。

- 「送料を無料とする仕組み」について説明を加えるとともに、持続可能な配送を目指した取組を紹介するとともに、SNS等でも同サイトの周知を図っています。

▼ Amazon が改善を続ける物流と配送

- LINEヤフー株式会社

- オンラインモールの商品検索結果に表示される「表示情報について」をクリックすると「送料無料=表示価格に送料が含まれる商品」との説明を表示しました。

- 「置き配」が環境配慮等につながることのPRサイトを異なる複数のモールで展開するとともに、SNSでも同サイトの周知を図っています。

- 楽天グループ株式会社・楽天市場

- オンラインモールのトップページ上のリンク先である消費者に配送負荷の軽減のための行動を促すページに、「送料無料表示について」のコンテンツを新たに追加しました。

- 「送料を無料とする仕組み」について図表を用いて説明を加えるとともに、物流の持続可能性に関する取組を紹介しています。

▼ 配送の負担軽減のために

- 株式会社ファンケル

- 送料無料の表記を「送料はファンケル負担」又は「送料当社負担」に2024年5月から順次切り替え、送料や物流に対する消費者理解に努めています。

- 「置き配」「おまとめ配送」にポイントを付与するなどの取組を行い配達回数削減にも努めています。

▼ 通信販売のサステナブルな取り組み

- auコマース&ライフ株式会社

- ショッピングサイトのトップページ上の「物流2024年問題への対応」のリンク先に、商品の「送料無料」の仕組みや表示の意味の説明を追加しました。

- また宅急便の再配達削減のための行動をお客さまに促し、商品を受け取る際に活用できる機能も紹介しています。

▼ 宅急便の再配達削減に向けて

~NEW~

総務省 放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会(第3回)配付資料

▼ 資料3-1 デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンスについて

- デジタル広告を巡る諸課題への対応

- デジタル広告市場では、広告主側において、著名人等のなりすまし型「偽広告」を端緒とした投資詐欺等が問題となり、2024年6月21日に総務省から大規模プラットフォーム事業者に対して対応要請を実施。同年10月に事業者ヒアリングを実施し、同年11月にヒアリングの評価を「ヒアリング総括」として公表。

- 一方、偽・誤情報等を掲載する媒体など、広告主が望まない媒体への広告配信によるブランドの毀損や広告費の流出、偽・誤情報等の拡散の助長等のリスクも指摘されている。これは、デジタル広告の中に、自らの広告がどの媒体、媒体内のコンテンツに表示されているか十分に把握できないものがあることに起因。

- 上記リスクに対応するため、総務省として初めて広告主等向けのガイダンスを策定

- 広告主等が考慮すべきリスク

- ブランドセーフティに関するリスク

- 意図しない媒体への広告配信による広告主のイメージ悪化

- アドフラウド(広告費の不正な詐取)により広告費が流出するリスク

- 広告費の流出等

- デジタル社会の不健全なエコシステムに加担するリスク

- 偽・誤情報や違法アップロードコンテンツの拡散に金銭的動機付けを与え、更なる拡散を助長するおそれ 等

- ブランドセーフティに関するリスク

- 広告主等が考慮すべきリスクと関与の必要性

- 広告主において、自身のデジタル広告の配信先である媒体等を十分に把握できない場合があり、偽・誤情報を掲載する媒体への広告配信による、ブランドの毀損、広告費の詐取被害のリスクのみならず、デジタル広告の社会での影響力の増大も踏まえ、デジタル社会の不健全なエコシステムに加担するリスクが指摘されている。

- 広告費が媒体及び広告プラットフォームのリソースになっていること等を理解した上で、広告主の広告担当者及び経営層がデジタル広告の流通を巡るリスクに関するリテラシーを向上させ、主体的な対策を推進する観点から、広告主等が実施することが望ましい取組について、総務省として初めて広告主等向けのガイダンスを策定。

- 経営層が対策に関与することの必要性

- (ミクロ視点)広告主自身のリスク対策の必要性

- 広告費の不正な流出の防止、ブランドの毀損の防止

- (マクロ視点)広告主の社会的責任の重要性

- コンプライアンスリスクの防止、広告主の社会的責任(CSR)

- 経営層・管理層の関与の必要性

- 現場担当者のみでリスクを防止することの限界

- 全社的な広告管理・内部統制の必要性

- 対策のための経営リソース確保の必要性

- デジタル広告の配信を巡るリスクへの対策として、体制構築、具体的取組、配信状況の確認の各段階における広告主等が実施することが望ましい取組を例示し、広告主のリソースの範囲内での対策の実施を推奨

- (ミクロ視点)広告主自身のリスク対策の必要性

- 体制構築・目標設定

- 体制構築

- デジタル広告に関する全社的な情報集約

- 経営層にデジタル広告の担務者を配置

- 広告配信に関する方針を作成し、共有

- 組織内の教育やトレーニング

- リスク・対策を取締役会構成員で共有

- 広告配信の目的及び指標の設定

- 広告配信目的に応じた指標の選択

- 広告配信目的の明確化(販売促進、ブランド価値の向上 等)

- 目的に応じた効果測定指標の選択

- 成果指標と品質指標のバランスの考慮

- 情報の開示

- ステークホルダー(関係者)への情報開示

- 年次報告書等への記載

- ホームページ上での取組の公表 等

- 体制構築

- 具体的取組

- 契約段階における取組

- 想定するリスク・対策を調達要件に記載

- 広告関連団体のセミナー等を通じた具体的な記載内容の作成 等

- 品質認証事業者との取引

- JICDAQ認証等を取得事業者との取引

- 技術的対策

- アドベリツール(広告配信状況等を確認するソフトウェア等)の活用

- 真正性・信頼性保証技術の将来的な活用

- 広告プラットフォームの機能の利用

- キーワード等で配信先を限定する機能

- 広告主が望ましくないと判断した媒体を配信先から除外する機能 等

- 配信先の取捨選択

- セーフリスト/ブロックリストの活用

- 配信先を把握できる取引手法の採用- 予約型広告、PMP等

- 契約段階における取組

- 配信状況確認

- 配信状況を踏まえた見直し

- 広告プラットフォームが提供する管理画面やレポート機能により配信状況を確認

- 広告主が意図しない媒体への配信を発見した際のブロックリストへの追加 等

- 配信状況を踏まえ、対策の継続的な見直しを実施

- 配信状況を踏まえた見直し

~NEW~

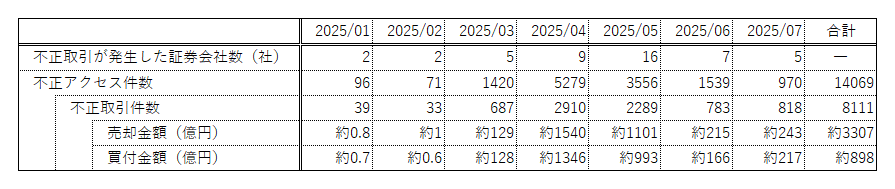

金融庁 インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引による被害が急増しています

- 実在する証券会社のウェブサイトを装った偽のウェブサイト(フィッシングサイト)等で窃取した顧客情報(ログインIDやパスワード等)によるインターネット取引サービスでの不正アクセス・不正取引(第三者による取引)の被害が急増しています。

- ログインID・パスワード等の窃取、不正アクセス・不正取引の被害はどの証券会社でも発生し得るものであるため、こうした被害に遭わないためには、証券会社のインターネット取引サービスを利用しているすべての方において、改めて次のような点にご留意ください。

- 見覚えのある送信者からのメールやSMS(ショートメッセージ)等であっても、メッセージに掲載されたリンクを開かない。

- 利用する証券会社のウェブサイトへのアクセスは、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマーク登録しておき、ブックマークからアクセスする。

- インターネット取引サービスを利用する際は、各証券会社が提供しているセキュリティ強化機能(ログイン時・取引実行時・出金時の多要素認証や通知サービス)を有効にして、不審な取引に注意する。

- 多要素認証:認証において、知識要素(PW、秘密の質問等)・所持要素(SMSでの受信や専用トークンで生成するワンタイムコード等)・生体要素(指紋、静脈等)のうち二以上の要素を組み合わせること。同一要素を複数回用いる多段階認証よりもセキュリティが強いとされる。

- パスワードの使いまわしをしない。推測が容易な単純なパスワードを用いない。数字・英大小文字・記号を組み合わせた推測が難しいパスワードにする。

- こまめに口座の状況を確認(※)するとともに、不審なウェブサイトに情報を入力したおそれや不審な取引の心配がある場合には、各証券会社のお問い合わせ窓口に連絡するとともに、速やかにパスワード等を変更する。

- ログインする際は2.に留意し、ブックマークから正しいウェブサイトにアクセスする。

- また、フィッシング詐欺のみならず、マルウェア(ウイルス等)による情報窃取の被害を発生させないためには、PC・スマートフォン等のソフトウェア(OS等)を最新の状態にしておくとともに、マルウェア(ウイルス等)対策ソフトを導入し、常に最新の状態に更新することが有効な手段となります。

- 証券会社のインターネット取引サービスを利用する際にご注意いただきたい事項として、日本証券業協会による注意喚起もご確認ください。

▼ 不正アクセス等にご注意ください!

その他、金融機関に関する偽広告やフィッシングメールに関する注意喚起も併せてご確認ください。

▼ 証券会社や日本証券業協会を騙ったSNS上の偽広告等に注意!

▼ 金融機関のマネロン等対策を騙ったフィッシングメールにご注意ください

▼ 以下の「サイバー警察局便り」(警察庁作成)もご確認ください。

~NEW~

金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点

▼ 主要行等

- マイナンバーカードの利活用の促進について

- 政府では、従来より、民間事業者に対し、マイナンバーカードの利活用促進を呼びかけており、2025年6月13日、閣議決定した「デジタル社会の実現に向けた重点計画」においても、マイナンバーカードが持つ本人確認機能の民間ビジネスにおける利用の普及に取り組む方針を掲げている。

- 金融庁では、一部の金融機関から、口座開設アプリにおいて、利用する本人確認書類の選択画面でマイナンバーカードを運転免許証の上に表示するなどの対応をとった結果、マイナンバーカードの選択率が顕著に増加したといった事例を聞いている。

- 各金融機関においては、こうした取組も参考に、各銀行のウェブサイト・口座アプリ・窓口等において、本人確認書類としてマイナンバーカードを優先的に案内するなど、引き続き、マイナンバーカードの利活用の促進に御協力をお願いしたい。

- 2024事務年度のモニタリング結果について

- 事務年度末に当たり、大手銀行グループに対する通年検査のフィードバック面談を各銀行の経営陣と行っている。2024事務年度も、各銀行の御協力により、有意義なモニタリングを実行することができた。

- 2024事務年度のモニタリング結果を踏まえ、何点か申し上げる。

- リスクガバナンス

- 2024事務年度のモニタリングでは、各銀行それぞれが抱えるリスク管理上、最重要な課題について対話し、フィードバックを行っている。各銀行においては、フィードバック内容や・米国を中心とした海外ファンドビジネスの拡大を踏まえた、データ整備や地域別/スポンサー別のエクスポージャー管理態勢の構築等の実効性のあるリスク管理

- 活発なM&Aや事業承継等によって、今後も拡大が見込まれる国内LBOローンについて、主要行等によるデットファンドの設立等、マーケットプレーヤー等の変化に対応したリスク管理

- 金融機関の融資規律の緩みが疑われる粉飾事例が多数発生していることを踏まえた、健全なリスクカルチャーの構築と、適切な融資審査や期中管理の徹底等を通じた粉飾等の予兆管理

- 金利がある世界における円金利リスク管理や、外貨流動性ストレステストの実施態勢及びストレス時対応としてのコンティンジェンシー・ファンディング・プラン(CFP)の実効性

- 海外業容拡大を踏まえた、グローバルベースの経営管理やオフショアリングについての運営態勢の構築

等の課題について、引き続きリスク管理やガバナンス強化に努めていただきたい。

- リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果

- 2024事務年度は、2023事務年度に課題を指摘した外貨建一時払保険、仕組預金に関する改善状況のフォローアップに加えて、外国株式、ファンドラップ、仕組債、外貨建債券、投資信託といった幅広い金融商品を対象に、販売会社等のプロダクトガバナンス態勢及び販売・管理態勢等についてモニタリングを実施した。

- 当該モニタリング結果については、「リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果」として公表予定である(2025年6月末目途)。

- 販売会社等との対話や定性・定量アンケート調査の結果を踏まえ、金融商品の販売・管理態勢等に関し、販売会社等において確認された課題や工夫事例のほか、顧客本位に基づく金融商品販売に関するPDCAサイクルの基本的な考え方や重要な要素等について整理している。

- 経営陣においては、当該モニタリング結果等も参考に、顧客本位の業務運営の確保に向けて、リーダーシップを発揮して取り組んでいただきたい。

- 健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理態勢に関する対話結果

- 2024事務年度は、健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理における取組をテーマに大手金融機関と対話を実施した。

- 当該対話で把握した取組事例については「健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理態勢に関する対話結果レポート」として公表予定である(2025年6月末目途)。

- 昨今、金融業界で複数の不祥事が発生・発覚する中、経営陣においては、組織体制やルールの強化のみならず、役職員の規範意識への働きかけも不祥事の発生防止に必要であることを再認識し、当該レポートも参考に、健全な企業文化の醸成やコンダクト・リスクの適切な管理に向けてリーダーシップを発揮して取り組んでいただきたい。

- ITガバナンス

- サイバー攻撃やシステム障害により金融機関の重要なサービスに混乱が生じれば、金融システムの安定性が脅かされ、金融機関に対する信頼が損なわれる。そのため、経営陣においては、金融機関の規模に関わらず、ビジネス、システム、サイバーセキュリティを三位一体で捉え、これらを支えるITガバナンスの確保を最優先課題の一つとして行動していただきたい。危機対応で前面に立つ経営陣においては、システムリスクやサイバーリスクは、事業継続や金融機関の持続可能性を揺るがしかねない重大なリスクであることを再認識していただきたい。これは、決済システムを支える金融市場インフラも例外ではない。

- 金融庁においても、金融業界におけるITガバナンス、IT戦略及びサイバーセキュリティの強化について、検査・モニタリングを通じて強化を促していく。また、ITベンダーやクラウド事業者も交え、金融業界全体のレジリエンス向上を目指していく。他社との資源の集約を含め、ITの合理化・高度化等の業界全体の持続可能性に資する取組について金融業界と共に考えていきたい。

- 結び

- 金融機関を取り巻く経営環境は大きく変化している。海外では地政学リスクが高まっているほか、国際金融・経済体制が変化する可能性もある。国内では人口減少によって産業構造の変化が求められる中で、AI・暗号資産等の新たな技術の登場に伴い、金融機関に求められるサービスが変化しつつある。

- この間、国内では大手流通業者や通信業者、運輸業者等が金融サービスを提供する動きが加速している。他方で、サイバーリスクや金融犯罪等の新たなリスクへの対応が重要となっている。

- こうした中にあっても主要行においては、我が国を代表する金融機関として、AI活用を始め様々なイノベーションを行うとともに、国際競争力を高めること等を通じて、国内で質の高い金融仲介機能を発揮し、高度な金融サービスを提供することによって、国内産業の活性化や家計の安定的な資産形成を促し、国内経済の成長に貢献していくことが期待される。

- こうした観点から、経営陣はリーダーシップを発揮し、事業戦略の構築や課題への対応に取り組んでいただきたい。金融庁は、経営環境の認識や今後のビジネスの方向性について引き続き対話を行うとともに、検査・モニタリングを通じて、主要行における国内経済の成長に向けた取組を促していく。

- 2024事務年度のモニタリングでは、各銀行それぞれが抱えるリスク管理上、最重要な課題について対話し、フィードバックを行っている。各銀行においては、フィードバック内容や・米国を中心とした海外ファンドビジネスの拡大を踏まえた、データ整備や地域別/スポンサー別のエクスポージャー管理態勢の構築等の実効性のあるリスク管理

- 顧客口座・アカウントの不正アクセス等への対策の強化について

- 昨今の証券口座への不正アクセスについては、その手口として、主に、メールやSMSなどによって顧客を誘導し、実在する組織のウェブサイトを装ったフィッシングサイトなどから顧客情報(ログインIDやパスワード等)を窃取するものや、そのほか、攻撃者が顧客端末をマルウェアに感染させ、リアルタイムで当該端末を監視するとともに操作し、顧客情報を窃取するものなどが想定される。

- 今般の事案は、証券業界に限らず、金融業界の信頼を揺るがしかねないものであり、早急にログイン認証の強化、ウェブサイト及びメールの偽装対策の強化、不審な取引等の検知の強化、取引上限の設定、手口や対策に関する金融機関間の情報共有の強化、顧客への注意喚起の強化などの対策を進める必要がある。

- IDとパスワードだけの認証が脆弱であることのみならず、メールやSMSメッセージによるワンタイムパスワードだけでは昨今のフィッシングに対しては効果が不十分であるため、パスキーなどを用いた強度のある多要素認証を必須化していく必要がある。不正の手口がますます巧妙化している状況を踏まえるとともに、対策を講じてもそれを上回る手法が出現することを前提に、攻撃手法と対策の技術動向を注視していく必要がある。

- 経営陣においては、セキュリティが担保されない場合は、サービスの提供を停止することも視野に、被害が発生してから対策を講ずるのではなく、あらかじめ対策を進めていただきたい。直近でも、外部から不正アクセスを受け、大量の顧客情報が漏えいしたおそれのある事案も発生している。セキュリティの不備により顧客情報を適切に管理できなければ、金融業界への信頼が損なわれる。顧客本位の経営の実現には、顧客資産、顧客情報を守ることが不可欠であり、経営陣自らの問題としてしっかり対応していただきたい。

- 金融機関の内部監査高度化に関する懇談会の開催

- 金融庁は、金融機関の内部監査の高度化を促すため、2019年以降、内部監査に関する各種レポートを公表してきた(※)。その後、国際的な動き(グローバル内部監査基準の公表・適用開始)もあり、金融機関の内部監査の在り方について、グローバル内部監査基準との整合性も視野に入れつつ、広く金融業界や有識者の意見を踏まえて再整理することが適当と判断し、2025年1月より「金融機関の内部監査高度化に関する懇談会」を開催した。

- 本懇談会では、内部監査の水準感や経営陣に求められる姿勢等について、計5回にわたって金融業界団体等と意見交換を行った。これらの意見を踏まえた報告書を「金融機関の内部監査高度化に関する懇談会「報告書」(2025)」として公表する予定である(2025年6月末目途)。今回公表する報告書では、金融業界の今後の取組の指針となるよう、目指す方向性をより分かりやすく示すことを追求しており、金融機関にとどまらず、広くわが国一般事業会社、さらに海外金融監督当局にも参考となることを期待している。経営陣においては、本報告書も参考に、内部監査の一層の高度化に取り組んでいただきたい。

- 金融庁は今後も、金融機関の内部監査を取り巻く環境変化等を踏まえ、検査・モニタリングにおいて内部監査高度化への取組を促すとともに、モニタリング結果等の有用な情報をレポート等として公表していきたい

- 金融庁AI官民フォーラム開催について

- 金融庁は、2025年3月に「AIディスカッションペーパー(第0版)」を公表し、金融機関等による健全なAIの利活用を後押しする方針を明らかにした。リスクベース・アプローチの下でリスクを適切にコントロールしつつ、経営陣の適切な理解と主体的な関与の下で顧客利便性や業務効率化の向上に繋がる取組が進展していくことを期待している。そのような取組を着実に進めていただくため、金融庁はAIに関する取組事例の共有や、規制の適用関係の明確化等を通じて、金融機関がAIを活用したチャレンジに安心して取り組むことができる環境整備に努めていく。

- その一環として「金融庁AI官民フォーラム」を立ち上げ、2025年6月18日に第1回会合を開催する。本フォーラムでは、金融機関やAIモデル開発者、ベンダー、アカデミア、関係省庁等の官民の様々な関係者をお招きして、取組事例の共有や実務上の課題の深掘り等、多面的な議論を行う予定である。

- 各金融機関においては是非御参加いただくとともに、今後のプロセスへの積極的な関与をお願いしたい

- 2025年5月G7財務大臣・中央銀行総裁会議

- 2025年5月20日から22日にかけて、カナダ・バンフにおいてG7財務大臣・中央銀行総裁会議が開催された。会合後に発出された共同声明における金融関連の主な内容を紹介したい。

- まず、金融の安定及び規制上の課題に継続的に焦点を当てることが、金融システムの実効的な機能の確保のために引き続き不可欠であることが再確認された。

- ノンバンク金融仲介(NBFI)に関しては、実体経済への資金供給において一層重要な役割を果たしていることに鑑み、ノンバンクのデータの入手可能性、利用及び質を評価し、潜在的なリスクを監視・評価するための知見とアプローチを共有する必要性について合意された。

- AIに関しては、AIの導入が一層進む中で、金融セクターにとってのAIの便益と、金融安定に対する潜在的なリスクをモニターし、評価する必要性が示された。

- サイバーリスクに関しては、重大なサイバーインシデント発生時の対応能力及び手順の更なる強化に引き続き取り組む旨が示された。

- 最後に、共同声明とともに採択された「金融犯罪に対する行動要請」における金融関連の主な内容は以下のとおり。

- 経済発展と金融包摂の促進に向け、リスクに応じたマネー・ローンダリング(マネロン)等対策の効果的な実施を支援することへのコミットメントが確認された。

- 北朝鮮等による暗号資産窃取が前例のない水準に達しているという深刻な懸念が表明され、サイバーセキュリティやマネロン等対策の観点から、暗号資産に関する新たなリスクについて調査・情報交換を推進し、必要な措置を講ずることが合意された。

- 暗号資産に関する金融活動作業部会(FATF)基準のグローバルな実施の加速や、ステーブルコイン、P2P取引及びDeFiの悪用等から生じる新たなリスクに関するFATFの作業が引き続き支持された。

- クロスボーダー送金の透明性向上に関するFATF基準を強化する進行中の作業や、クロスボーダー送金の改善に向けたG20ロードマップが支持された。

- 今後は、2025年6月15日から17日にカナダ・カナナスキスにてG7首脳会議が開催される予定。引き続き、皆さんの意見もよく伺いつつ、国際的な議論に貢献していきたい

~NEW~

財務省関東財務局 株式会社FPパートナーに対する行政処分について

- 行政処分の内容

- 業務改善命令(保険業法第306条)

- 健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、以下を実行すること

- 今回の処分を踏まえた経営責任の所在の明確化

- 当社のビジネスモデルの特性に応じた適切な保険募集管理態勢の確立(顧客本位の業務運営の観点から、保険会社と保険代理店との適切な関係性の構築の推進に係る方針及び具体的な方策を含む)

- 顧客に対する情報提供義務(保険業法第294条)、意向把握・確認義務(同法第294条の2)を着実に実施するための実効的な態勢の確立

- 適切な保険募集を行うための法令等遵守態勢の確立

- 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化

- 上記1.について、社外取締役又は社外監査役等に対し、現状における取締役会の機能発揮状況に係る課題認識、並びに業務の改善計画の進捗及び改善状況に係る実効性評価等について、意見を表明させること

- 上記1.に係る業務の改善計画及び上記2.に係る意見表明内容を、令和7年10月6日(月曜)までに提出し、業務の改善計画の内容についてただちに実行すること

- 上記3.に係る改善計画の6か月毎における進捗及び改善状況並びに意見表明内容を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和8年4月末とする)

- 上記3.で提出した改善計画及び上記4.で報告した改善計画の進捗及び改善状況について、都度、当社ホームページでその概要を公表するとともに所属保険会社等へ必要な説明を行うこと

- 健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、以下を実行すること

- 処分の理由

- 今回検査において認められた問題点及び経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化の必要性

- 保険業法第305条第1項の規定に基づく立入検査の結果、保険代理店としての経営管理態勢、保険募集管理態勢について、以下のような問題が認められた。

- 当社は、令和6年11月末時点で全国に174拠点、2,518人の保険募集人を有する、いわゆる訪問型(注1)の保険代理店としては業界最大手の乗合代理店であり、保険業法第294条及び同法施行規則第227条の2第3項第4号に基づき、複数の保険会社の保険商品のうち、あらかじめ選定した推奨商品の中から、顧客の意向を踏まえて特定の商品を説明する募集方法を採用している。

- (注1)保険代理店に所属する保険募集人が自宅や職場などを訪問し、保険募集を行うもの。

- このようなビジネスモデルにおいては、同法第294条の2に基づく意向把握・確認義務を適切に履行することが極めて重要であるが、当社においては、保険募集人がこうした義務を果たしているか否かが確認できる態勢が整備されていないことから、その適切性を担保できない状況にある。

- また、当社は、保険会社からの便宜供与の実績に重点を置いて推奨商品の選定を行っている。この点について、社外監査役から定性評価だけでは恣意的と捉えられかねない旨の指摘を受けていたにもかかわらず、少なくとも1年超にわたり具体的な対応を行っていない。

- こうした中、今回検査において、顧客の意向に合致しない商品を勧められたとする苦情や、顧客意向と異なる商品(収入保障のみを希望している顧客に変額保険を提案するなど)を推奨している事例が認められた。また、医療保障を希望している顧客に対し、同保障に対応した推奨商品のうち特定の保険商品のみを提案している事例が多数存在し、合理的な理由なく特定の保険会社を偏重して推奨していることが強く疑われる実態が認められる。

- 以上を踏まえれば、当社においては顧客の適切な商品選択の機会が阻害されている蓋然性が高いと考えられ、訪問型の保険代理店として業界最大手であり、乗合代理店の中でも突出して毎年多くの新契約を獲得している当社のこのような実態は、乗合代理店ひいては生命保険業界における比較推奨販売に対する信頼性を著しく損なうものと認められる。

- このような点を是正するため、当社においては、経営陣による適切な関与の下、ビジネスモデルの特性に応じた保険募集管理態勢の確立を含む実効的な態勢整備に取り組む必要がある。

- しかしながら、経営陣は、こうした推奨販売におけるリスクを認識せず、保険会社からの便宜供与の実績を重視した保険募集管理態勢を構築しており、今後、当社による保険募集の公正を確保し、保険契約者等の保護を図っていくためには当局の関与が必要と判断した。

- 当社のビジネスモデルの特性に応じた適切な保険募集管理態勢を確立する必要性

- 当社は、主に推奨販売を軸とした保険募集を行っているが、その推奨商品の選定については、個々の保険商品の優位性等よりも、各保険会社から当社に対する経営支援などの貢献度に重点を置いた上で、特定の保険会社の保険商品の販売推進を経営陣が強く指示している実態や、一部の支社長が独自のキャンペーンにより、特定の保険会社の保険商品の販売推進を行っている実態が認められた。

- また、当社は推奨商品群の選定に当たり、「商品優位性及び顧客への訴求力」も含めて検討する旨を社内規程に定めているが、取締役会等においてリーズ提供等の有無を理由として推奨商品の追加・除外を決定しており、商品優位性等を検討したことが確認できない。

- この点については、取締役会において、監査役から「商品比較表などによる客観的評価が必要である」との指摘があったにもかかわらず、その後特段の対応を行っていないなど、取締役会は、議事の中で出された意見に対する執行部門の対応状況に関するフォローアップを行う仕組みを構築していない。

- このような実態は、不適切な推奨販売を惹起しかねないリスクがあるにもかかわらず、経営陣はそのリスクを十分に認識しておらず、適切な保険募集管理態勢を構築することができていない。このため、当社においては、当社のビジネスモデルの特性に応じた適切な保険募集管理態勢を早急に確立する必要がある。

- 顧客に対する情報提供義務、意向把握・確認義務を着実に実施するための実効的な態勢を確立する必要性

- 当社は、推奨販売を行う場合の義務や実務的な対応方法をマニュアル等に明示しておらず、募集システムにおいて推奨理由の説明の有無を必須入力事項としていないことに加え、保険募集人による推奨販売の適切性を確認・検証するためのモニタリングを行っていない。

- こうした中、当社は、令和5年3月より特定の保険会社と共同でキャンペーンを開始しており、同社の新契約獲得を目的とした営業推進を行った結果、同年11月の医療保険の新規契約について、医療保障を希望する顧客に対し、保険募集人が推奨商品の全てを提示した事例はなく、このうち2割は同社商品のみを推奨している。

- さらに、当社においては、推奨販売に関する苦情が少なくとも15件(注2)認められており、特に、以下の2件については、推奨理由の適切な説明が実施されていないことが強く疑われる。

- (注2)令和2年12月~令和6年11月に当社が受け付けた苦情2,636件のうち、特に不適切な推奨販売の疑義がある事案28件について事実関係を確認したもの。

- 生命保険会社2社の商品を比較したいという顧客の意向に対し、保険募集人が両社の商品を提示せず、両社以外の生命保険会社の商品を推奨した上、その理由を説明したことが確認できない事案

- 貯蓄性保険は不要とする顧客に対し、保険募集人の判断でドル建て一時払い終身保険を推奨しているにもかかわらず、その理由を説明したことが確認できない事案

- このような実態に照らすと、当社においては、顧客に対する情報提供義務、意向把握・確認義務を着実に実施するための態勢を早急に確立する必要がある。

- 適切な保険募集を行うための法令等遵守態勢を確立する必要性

- 当社は、大半の保険募集人に対し、成果連動型の報酬体系を適用しており、当社が保険会社から受領した代理店手数料に一定の支給率等を乗じて算定した金額を、保険募集人の報酬として支払うこととしている。

- こうした中、当社においては、保険募集人が本人やその家族(同一生計)の契約を取り扱った場合に、当該契約に対して報酬を支払うことが、保険料の割戻し等に該当しないかどうかの検討が全く行われていない。

- このため、今回検査において、令和7年1月時点で有効な本人契約3,775件のうち3,765契約について、保険募集人に対し当社が受領した代理店手数料の一部が支払われており、保険業法第300条第1項第5号に違反している事実が認められている。

- さらに、取締役会は、所管部署に対して、各種規程や保険募集に関する法令等の遵守状況のモニタリング等を行わせることとしているが、多件数(例えば、1契約者が有効な生命保険契約を10件以上保有しているケース)・多額契約(例えば、契約者の年収等の水準に比して多額な保険料を支払っているケース)等といった不適切な募集に関するモニタリングを行う態勢を構築していない。

- こうした中、当社においては多件数・多額契約や短期間での乗換、解約を繰り返す保険募集人が複数存在するにもかかわらず、こうした実態を検知できていない。

- 上記の状況に照らすと、当社においては、適切な保険募集を行うための法令等遵守態勢を早急に確立する必要がある。

- 今回検査において認められた問題点及び経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化の必要性

- 業務改善命令(保険業法第306条)

~NEW~

財務省東海財務局 株式会社ネクステージに対する行政処分について

- 命令の内容

- 保険業法第306条(業務改善命令)に基づく命令

- 業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者の保護を図るため、今般、保険業法第305条第1項の規定に基づき実施した立入検査において確認された保険金不正請求疑義事案を含む不適切事案について全容把握のための調査を実施し、調査結果を踏まえた真因分析を行った上で、以下を実施すること

- 今回の処分を踏まえた経営責任の所在の明確化

- コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成

- 適切な保険募集管理態勢の確立

- 適切な苦情管理態勢及び顧客情報管理態勢の確立

- 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化

- 上記1.に係る業務の改善計画を、令和7年9月8日(月)までに提出し、ただちに実行すること

- 上記2.の改善計画について、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和7年12月末とする)

- 業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者の保護を図るため、今般、保険業法第305条第1項の規定に基づき実施した立入検査において確認された保険金不正請求疑義事案を含む不適切事案について全容把握のための調査を実施し、調査結果を踏まえた真因分析を行った上で、以下を実施すること

- 保険業法第306条(業務改善命令)に基づく命令

- 処分の理由

- 当社は、同業他社における保険金不正請求問題の発覚を受け、令和5年8月、顧客、取引先及び株主等の関係者への説明のため自主調査を行い、不正請求事案が確認されなかった旨を公表している。その後、同年9月初旬以降、当社における不適切募集や不正請求に関する報道が続いたことを受け、従業員による自動車保険契約のねつ造など一部事実であることを認め、その旨を公表している。さらに、同月には主要取引銀行の要請を受けて、外部弁護士による内部調査委員会を設置し、当社事業の適法性、健全性を再検証した。

- その結果、同委員会は、同年10月に「組織的な関与を含む不正請求事案等は確認されなかった」旨を報告書としてとりまとめている。その上で、当社は、損害保険会社による調査に適切に対応するとともに、板金修理の見積作成、損害保険会社との協定業務を現場から本部の専門性の高い部署に移行するなど、不正請求が発生しにくい体制の構築に取り組んできたとしている。

- しかしながら、今般、保険業法第305条第1項の規定に基づく立入検査を実施したところ、以下のような問題が認められた。

- 経営陣は、「問題がない」との結論ありきで、調査期間や調査の実施主体など、自主調査の適切性等に関する事項について、取締役会等で全く検討・議論していないまま、整備業務を所管する整備本部に調査を実施させている。

- これを受けて、整備本部は、同本部に所属する従業員に調査を行わせているが、統一的な確認の基準もない中で、これらの従業員は各々の主観に基づいて関係資料を確認しているため、調査の客観性が担保されておらず、問題がないとの判断を裏付ける証拠も残していないなど、調査方法が不十分なものとなっている。

- また、整備本部は、調査対象期間や調査対象範囲についての適切な検討を行わないまま、調査開始時点から直近3か月の案件を対象として調査を開始したものの、当社の板金修理売上の9割以上を占める外注先工場での修理案件のうち、関係資料が揃っていないなど不正請求の蓋然性がより高いと考えられる案件を調査対象外とする等、調査対象が限定的な範囲にとどまっている。

- 経営陣は、調査対象期間外に発生した不正請求事案や、修理金額の確定前や保険金の受取前に発見された不適切事案の存在を把握していたにも関わらず、行為者の処分など場当たり的な対策にとどまり、全容解明へ向けた伏在調査を行っておらず、真因分析やそれに基づく再発防止策の策定も行っていない。

- 経営陣は、自主調査実施後に設置された内部調査委員会に対しても、不適切募集や不正請求に関する報道内容の分析・整理を依頼するにとどまり、不正請求について、対象期間や範囲を拡大して調査を行うなど、自主調査の不十分な部分を補完するものになっておらず、不正請求の全容解明に役立つものとなっていない。

- 経営陣は、損害保険会社の調査により、令和6年6月時点で、顧客対応が必要となる可能性のある不正請求疑義事案を少なくとも47件把握していたにもかかわらず、事実確認のための調査の指示や顧客対応を行っていない。

- さらに、当社が構築したとしている不正請求が発生しにくい体制についても、整備本部は、その実効性を検証していない。その結果、店舗における適切な板金業務を行うための人材や、研修・教育の不足、外注先工場における不適切事案の管理不足等の問題が発生しているにも関わらず、その状態を放置している。

- 以上のことから、当社においては、現在でも不正請求事案が多数内在している蓋然性が高い上に、不正請求の未然防止態勢は不十分であり、今後も不正請求が発生する可能性を払拭できない。

- こうした中、今般の立入検査では、当社における保険代理店としての経営管理態勢、保険募集管理態勢等についても、以下の問題が発生していることが確認された。こうした実態は、保険業法第294条の3第1項に規定する体制整備義務に違反するとともに、特定の保険商品を推奨販売する際の推奨方針・理由の説明不備については、保険業法第294条第1項及び保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第227条の2第3項第4号ハに規定する情報提供義務に違反するものと認められる。

- 経営管理態勢(ガバナンス)

- 当社では、事業の急拡大による従業員の増加に加え、従業員による顧客のクレジットカード窃盗等の犯罪行為やコンプライアンス違反行為が継続的に発生しており、こうした行為への対応により、保険事業の運営及び管理に人的資源を十分に配分できていない実態にある。

- また、経営陣は、保険事業の重要性を認識しておらず、保険業法等の知見も欠如していることから、保険事業の根幹となる重要施策を、取締役会や経営会議等ではなく、一部の役員のみが出席する非公式なミーティングで決定しており、取締役会もこうした実態を看過している。

- このため、以下のように、当社の保険事業に関するガバナンスは機能不全となっており、その結果、2.及び3.の問題等が発生している。

- 経営陣は、取締役会において保険事業に関する3線管理態勢等の内部統制の整備及びその実効性について全く議論を行っていない。

- 経営陣は、第1線の保険募集人に対する具体的な管理手法を十分に構築しておらず、適切に保険募集を行っているかについて、確認していない。

- 経営陣は、リスク・コンプライアンス統括室及び保険事業に関する管理部署である事業本部保険課(以下、「保険課」という。)に対して、保険事業に精通した人材を配置するための十分な対応を行っていない。そのため、これらの部門の不適切募集に対するモニタリング態勢は不十分であり、第2線としての機能を果たしていない。

- 経営陣は、内部監査室に対して、保険事業に精通した人材を配置するための十分な対応を行っていない。そのため、内部監査室による監査は、保険事業に関する固有のリスクに着目したものとなっていない等、重大な欠陥が認められ、第3線としての機能を果たしていない。

- 保険募集管理態勢

- 当社では、上記のとおり、従業員による犯罪行為やコンプライアンス違反行為が継続的に発生しており、保険募集の観点からも懸念すべき状況となっている。

- しかしながら、事業の急拡大により従業員が増加する中、保険課が、保険事業に精通した人材の不足により、形式的と言わざるを得ない研修を実施するにとどまる等、保険募集管理態勢には以下のような問題が認められる。

- 保険課は、保険募集人に対して、保険募集の根幹となる重要事項説明義務や情報提供義務について教育するに当たり、こうした規制が課せられている目的・背景や違反した場合に顧客が被る被害等を説明していない。このため、今般の立入検査において、顧客に対して、重要事項説明を網羅的に行っていない保険募集人や、推奨保険会社・商品を推奨する理由を説明していない保険募集人が確認されている。

- また、保険募集管理責任者である事業本部長は、新規店舗の出店における推奨保険会社について、損害保険会社からの本業支援の内容や店舗全体における損害保険会社の指定割合のバランスを理由に決定しているが、その際、経営会議等への報告・議論を行わないまま一部の役員間のみで意思決定を行っている。

- そのため、保険募集人が推奨保険会社・商品を推奨する理由について説明していない事例が認められている上、説明している場合においても、新規店舗においては、上記の選定理由とは異なる「推奨販売方針・勧誘方針」に記載された各店舗一律の選定理由を説明している。

- 保険課は、保険事業に精通した人材の不足により、コンプライアンス関連情報の分析を行っていないほか、不適切募集を検知するために必要なモニタリングを行っていない。

- その他

- 当社における個人情報保護の責任者である取締役及び関係各部署は、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」の存在を認知していないため、ガイドライン等で求められている各種安全管理措置を講じていない。

- 経営陣は、苦情の再発防止策の検討等を行う部署として、令和6年3月に社長直轄のCS向上推進室を設置しているが、同室が保険事業に関する苦情への対応に全く関与していない実態や、お客様相談室や保険課等の本社部門がその機能を十分に発揮していない実態を看過している。

- 経営管理態勢(ガバナンス)

~NEW~

警察庁 特殊詐欺等の被害拡大防止を目的とした金融機関との「情報連携協定書」締結について

- 概要

- 令和7年上半期の特殊詐欺の認知件数及び被害額は、被害額が過去最悪となった前年を同期比で大幅に上回り、またSNS型投資・ロマンス詐欺は、いずれも上半期において増加傾向にあるなど、深刻な情勢が継続しているところ、警察庁(組織犯罪対策第二課)と金融機関10行(以下「協定金融機関」)は、検挙及び被害防止に資する対策を強化するため、協定金融機関がモニタリングを通じて把握した、詐欺被害に遭われている可能性が高いと判断した取引等に係る口座に関連する情報について、関係する都道府県警察及び警察庁に迅速な共有を行うことなどを内容とする「情報連携協定書」を令和7年8月8日に締結した。

- 本協定書に係る取組は、金融庁と警察庁が連名で金融機関宛てに要請した「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」(令和6年8月23日付け)の項目6「警察への情報提供・連携の強化」に関連するものである。

- なお、協定金融機関においても、本件に係る広報を実施する。

- 協定金融機関

- 株式会社セブン銀行

- ソニー銀行株式会社

- 楽天銀行株式会社

- 株式会社イオン銀行

- 株式会社大和ネクスト銀行

- 株式会社ローソン銀行

- 株式会社SMBC信託銀行

- オリックス銀行株式会社

- GMOあおぞらネット銀行株式会社

- 株式会社SBI新生銀行

- 参考事項

- 警察庁は、これまでに14行と情報連携協定書を締結している。

~NEW~

警察庁 国家賠償請求訴訟判決を受けた警察庁外事課における対応の反省事項と公安・外事部門の捜査における再発防止策について

- 再発防止策

- 警視庁の検証チームによる検証においては、本件捜査について、法令解釈の合理性を再考することなく捜査を進めたこと、消極要素の精査の不徹底、取調べ官に対する指導の不徹底、幹部への報告の形骸化と実質的な捜査指揮の不存在等の多くの問題点があったと認められている。3(3)の本件捜査における警察庁外事課の対応の反省事項及び警視庁の検証によって明らかとなった本件捜査の問題点を踏まえ、本件捜査のような結果を二度と生じさせないという観点から、全国警察の公安・外事部門による事件捜査に関連する再発防止策として、警察庁による平素からの都道府県警察公安・外事部門に対する緻密かつ適正な捜査の指導・教養の強化に加え、次の措置を講じることとする。

- 不正輸出事件捜査の在り方の見直し

- 経済産業省との緊密な連絡・調整

- 都道府県警察が、大量破壊兵器関連物資等に関する不正輸出が疑われる事案について情報を入手した場合には、速やかに経済産業省に通知し、原則として、調査を求め、必要に応じて、指導、警告等、同省としての対応を要請する。

- 捜査を行う場合には、控訴審判決で指摘された諸点を踏まえ、以下の点を含めて経済産業省に確認する。

- 同省における当該規制の明確な解釈

- 国際輸出管理レジーム合意の原文と国内法令との齟齬の有無

- 同省における当該規制の周知の状況や、過去の同種貨物の輸出行為に対する指導、勧告等の状況

- 警察庁と経済産業省の幹部が、平素から外為法違反取締りの在り方について意見交換を行うとともに、都道府県警察が同省と協議を行うに当たっては、警察庁外事課の担当者が協議に参画し、必要な調整を行う。

- 不正輸出事件捜査における評価の在り方の見直し

- 大量破壊兵器関連物資等に係る不正輸出対策の評価においては、検挙に至ったか否かにとらわれることなく、経済産業省等と連携した未然防止に係る成果が認められた都道府県警察についても、積極的に評価する。また、好事例については、全国の公安・外事部門に共有する。

- 取調べの録音・録画

- 不正輸出事件捜査については、他の事件捜査と比較し、供述内容が高度に専門的・技術的な事項にわたるため、規制要件への該当性に関する認識の有無、ひいてはこれに係る供述調書の正確性等が争点となりやすいことから、被疑者が逮捕又は勾留されているか否かにかかわらず、原則として被疑者の取調べの録音・録画を実施するよう、警察庁外事課から都道府県警察に指示を行う。

- 経済産業省との緊密な連絡・調整

- 公安・外事部門における適正捜査を確保するための体制の整備等

- 体制の整備

- 令和7年10月1日を目処に警察庁警備局警備企画課に適正捜査指導室(仮称)を新設する。適正捜査指導室(仮称)においては、都道府県警察公安・外事部門に対する緻密かつ適正な捜査に関する指導を行うとともに、都道府県警察の公安・外事部門の捜査に関する警察部内からの相談・意見等を受け付けるための体制を確保する。

- 警視庁公安部及び道府県警察本部警備部に、公安・外事部門における緻密かつ適正な捜査について総括的な指導を行う者(以下「警備事件指導官」という。)を置くこととする。

- 都道府県警察に対する指導の強化

- 個別事件における具体的な捜査方針の決定や強制捜査の必要性の判断等は捜査を実施する都道府県警察において判断されるという前提の下、新設する適正捜査指導室(仮称)を中心として、各都道府県警察の警備事件指導官と連携し、証拠の十分な収集と吟味、裏付け捜査の徹底、消極証拠の精査、捜査書類等の適正な管理、取調べにおける基本の遵守、公判審理を念頭に置いた的確な捜査指揮等、緻密かつ適正な捜査の徹底に係る都道府県警察に対する指導を強化する。

- 捜査指揮能力の向上のための研修の充実・強化

- 都道府県警察の公安・外事部門の捜査幹部の指揮能力向上のため、

- 公安・外事部門の捜査幹部を対象とした警察大学校捜査指揮専科の新設

- 公安・外事部門の捜査指導担当等を対象とした管区別実践塾の開催

- 都道府県警察公安・外事部門に部長・課長として赴任する警察庁出身者に対する研修の充実

- 経済産業省職員や検察官等の外部講師による教養の実施

- 経済産業省主催の「貿易管理普及研修」への各都道府県警察警部・警部補級の職員の参加

等を行う。

- 都道府県警察の公安・外事部門の捜査幹部の指揮能力向上のため、

- 都道府県警察公安・外事部門への多様な知見・人材の取り入れ

- 公安・外事部門においては、情報の保全、捜査の秘匿性の確保を徹底する必要があること等を背景に、部門、係等の垣根を越えた知見やノウハウの共有が行われにくい傾向があることを踏まえ、前例にとらわれることなく、部内外の多様な知見等を積極的に取り入れることにより、捜査実務能力を向上させるとともに、適正捜査を確保する。

- 警備部門と他部門の間での人事交流を推進するとともに、部内外の技術人材を積極的に活用する。

- 体制の整備

- おわりに

- 捜査は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、犯罪捜査規範等の各種法令と証拠に基づき、緻密かつ適正に行われなければならない。

- 控訴審判決で国家賠償法上違法と判示された本件捜査は、公安・外事部門によるものであるが、警視庁の検証チームによって明らかとなった本件捜査の問題点は、都道府県警察の各部門においても他山の石とすべき内容を含むものとなっている。また、不正輸出事件捜査に関し都道府県警察に対する指導助言を行う警察庁外事課による本件捜査への対応に関しても、反省事項が認められた。

- 警察の活動は、国民の信頼の上に成り立っている。警察としては、今般明らかになった問題点・反省事項を真摯に受け止め、4に示した再発防止策を着実かつ誠実に推進することにより、公安・外事部門の捜査に対する国民の信頼を回復するための第一歩としたい。そして、これらの取組を踏まえ、警察全体としても緻密かつ適正な捜査を確保し、公共の安全と秩序の維持に当たるという警察の責務を果たしてまいりたい。

~NEW~

内閣府 第10回経済財政諮問会議

▼ 資料2ー1 令和7年度内閣府年央試算について(内閣府)

- 経済成長の見通し

- 2025年度は、物価高や米国の関税措置・世界経済の成長鈍化等の影響があるものの、賃上げを始めとする所得の増加や各種政策効果が経済を下支えする中で、実質成長率は0.7%程度の見込み。

- 2026年度は、内需に支えられて、実質成長率は0.9%程度の見込み。

- 輸出・設備投資の見通し

- 米国の関税措置や世界経済の成長鈍化の影響を受けて、2025年度は、実質輸出の伸びが鈍化する一方、2026年度は、世界経済が成長していく中で、伸びが高まる見通し。

- 実質設備投資は、輸出の弱さの影響を受けつつも、官民一体の国内投資促進の取組の下、2026年度に向けて伸びが高まる見通し。

- 賃金と個人消費の見通し

- 2025年度は、物価高対策の効果もあり、物価上昇は、年度後半に向けて鈍化する見通し。実質賃金は、2年連続で5%を上回る賃上げが実現する中、伸びが高まる見通し。

- 2026年度は、物価上昇率が2%程度に落ち着く中で、名目賃金上昇率が8%程度となり、1%程度の実質賃金上昇率の定着に向けた動きが進展する見通し。

- 実質賃金の上昇が続く中で、実質個人消費も、緩やかな増加が続く見通し。

▼ 資料3-1 中長期の経済財政に関する試算(2025年8月)のポイント(内閣府)

- 成長移行ケース

- 賃上げと投資が牽引する成長型経済に移行し、実質成長率が2020年代後半に1%台半ば、2030年度以降も1%を安定的に上回る成長(名目成長率は中長期的に2%台後半)。

- 全要素生産性(TFP)上昇率が過去40年平均の1.1%程度まで高まるシナリオ。

- 過去投影ケース

- ゼロ近傍の成長を過去数値より投影し、中長期的に実質0%台半ば、名目0%台後半の成長。

- TFP上昇率が直近の景気循環の平均並み(0.5%程度)で将来にわたって推移するシナリオ。

- 国・地方のPB対GDP比

- 2024年度決算概要における不用、繰越、税収等を反映。

- 2025~26年度にかけてPBは着実に改善。堅調に名目成長率が推移することが見込まれる中、歳出改革努力が継続されることにより、2026年度は黒字となる姿となっている。

- その後、成長移行ケースでは黒字幅が拡大する一方、過去投影ケースでは次第に縮小していく姿となっている。

- 国・地方の公債等残高対GDP比

- 成長移行ケースではPBが黒字化する中で徐々に低下し、2028年度にはコロナ禍前の水準を下回る。一方、過去投影ケースでは2020年代後半に上昇に転じる

- 国・地方のPBの動向

- 2025年1月試算における国・地方のPBは、2025年度は4.5兆円の赤字、2026年度は2.2兆円の黒字(成長移行ケース)との見込みであった。

- 2025年度のPBは、2025年1月試算と比べると、基調的な税収増等により改善し、3.2兆円の赤字の見込み。2025年度のPBの水準は、PB目標を掲げた2001年度以降で最も赤字幅が縮小する見通し。

- 2026年度のPBも、2025年1月試算と比べると、基調的な税収増等により改善し、黒字額は3.6兆円に拡大することが見込まれる。

- (参考)高成長実現ケース

- 成長移行ケースよりも更に高い成長となる高成長実現ケース(TFP上昇率がデフレ状況に入る前の期間の平均1.4%程度まで高まるシナリオ)では、PB対GDP比や公債等残高対GDP比が、成長移行ケースに比べて、更に改善する姿となる

~NEW~

内閣府 建議、提言、意見、答申 及び 報告書

▼ レスキューサービスに関する消費者問題についての意見 概要

- レスキューサービスとは

- トイレ修理、水漏れ・排管などの詰まりの修理、鍵の修理・交換、害虫・害獣等の駆除、ロードサービス等で、消費者が暮らしの緊急事態に見舞われた場合に、事業者が消費者の自宅等に訪問して対処するサービスのことをいう。

- 現状

- レスキューサービスに関する消費生活相談件数は、2020年度頃から急増し、増加傾向にある。トイレ修理、水漏れ・排管等の詰まりといった水回りに関するトラブルに加えて、鍵の開錠、害虫駆除といった分野も増加し、サービス内容が移り替わりながら、相談が増加している様子がみてとれる。

- このうち、近年は電子広告に関する相談の割合が急増している。

- 【事例】トイレ修理で「390円から」のネット広告を見て依頼したら55万円の請求を受けた

- 夜に自宅マンションのトイレが詰まった。インターネット広告に「料金390円から」と記載された事業者に修理をお願いしたいと電話した。男性2人の作業員が到着し、高圧ポンプで10分程作業した。解消されないので「便器を外して排水管を確認する。3万円かかる」「通貫作業が必要で20万円前後かかる」「再発防止のため、薬剤と特殊な機械による清掃で15万円かかる」と言われ応じた。すべての作業は30分程度で完了し、詰まりも解消したが最終的に約55万円の契約書を渡された。「現金で支払えば50万円に値引く」と言われ、少しでも安くなればという思いからATMで現金を引き出しその場で支払った。よく考えてみるとあまりに高額で納得できない。

- 【事例】ゴキブリが出て怖くなりネットでみつけた格安業者に依頼したら高額だった

- 深夜、居住する賃貸アパートにゴキブリが出た。アパートでゴキブリが出たのは初めてで、怖くなりパニックになった。ネットで調べたところ、約500円からゴキブリの駆除をするという広告を見つけたので業者に電話をした。

- 料金は「1万円くらいになる」とのことだったがすぐに来てもらった。しかし、訪れた作業員からは約10万円の見積書と契約書を渡された。金額が広告や事前の説明と全く違い戸惑ったが、仕方ないと思いクレジットカードで支払った。翌日、管理会社の委託業者に部屋を見てもらい事情を話したところ「料金が相場よりかなり高い」と言われた。高額な料金に納得できない。

- 課題

- 検索結果として表示される広告

- 検索結果のより上位の方に広告表示がされれば、消費者の目にとまりやすくクリックやタップもされやすくなる。事業者側が、消費者の誤認を生みやすいようなページをつくっていると、トラブルの確率やリスクが高まってしまう。

- 「1,000円~」のような低価格の表示がなされているが、実際には、次々と追加作業が提案され、最終的に表示価格を大幅に上回る金額を請求される。

- トラブル時に消費者は切迫した状況にあることが多く、価格や広告の信頼性の検討をせずに検索エンジンの上位に表示される事業者に連絡をしている。

- 悪質な事業者の存在

- 消費者からのクーリング・オフに対し、できないと説明したり、全額返金すべきところ、一部の返金に留めるなど、特定商取引法等の法令を知らない、遵法意識が希薄であると思われる事業者が存在している。

- 提示されている住所がレンタルオフィス等の場合など、事業者の所在が不明で連絡が取れず、消費生活相談員等が交渉できない (クーリング・オフで対応できない)。

- 会社名や事業者名を変え、同じようなスキームで同じ不当勧誘を繰り返すケースがある。

- トラブルの解決・被害救済の困難さ

- 消費者が冷静に落ち着いて判断ができない状態で広告をみて依頼するケースが多く、広告の内容や相手方の説明を覚えていない。

- 現場で提示された作業の必要性や金額の妥当性について、客観的に検証しにくい。

- 事業者を訴え損害賠償の判決を得ても、事業者が逃走する等、被害金の回収が困難。

- 意見

- 検索連動型広告における特別な事情下での調査確認義務

- 検索連動型広告を掲載するDPF事業者において、レスキューサービスに係る「広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情」があり「利用者らの不測の損害を予見し又は予見し得た場合」に調査確認(※)を行うよう取組みを高度化すべく要請することを検討すべき

- 例えば、客観的根拠を示す資料提出を求めたり、覆面調査を実施し、真実性の確認ができなければ広告の掲載をしない等

- 悪質なレスキューサービス事犯に対する執行強化【警察庁・消費者庁】

- 取締りの徹底、強化

- レスキュー商法等の悪質商法に対応する職員の人員配置について、必要に応じ見直し・強化

- 被害実態を踏まえ、特定商取引法における罰則強化の必要性を検討

- 消費者への啓発の強化と事業者団体等との連携【消費者庁】

- 悪質なレスキュー商法に関する具体的な手口等実態の周知強化

- レスキューサービスを利用する場合等、身の回りの困りごとへの具体的対処方法の啓発強化

- レスキューサービスを行う事業者団体等への自主的な取組の要請や支援

- その他

- 情報流通プラットフォーム対処法は個別事例の違法性の認定を大規模特定電気通信役務提供者が行うものではなく、法令違反(景品表示法、特定商取引法等)が行政機関において明確化されることが重要。その上で、消費者委員会としては、現在、総務省において行われている「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」の議論の状況をみつつ、必要に応じさらに検討。

- 検索連動型広告における特別な事情下での調査確認義務

▼ クライミング施設における消費者安全に関する意見 概要

- クライミング施設における事故の状況

- クライミングに関する事故情報の集計結果⇒26件(発生年月:2011年2月~2024年10月)

- 治療期間1か月以上の骨折13件、神経・脊髄の損傷2件等が発生

- 「ボルダリング」、「スポーツクライミング」いずれかの文言が含まれる事故情報の集計結果⇒12件(2015年9月~2024年4月)

- 独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付の実績⇒幼稚園、保育所、認定こども園:174件

- 小学校:76件、中学校:19件、高等学校:155件 (2013年度~2022年度までの災害給付データ)

- クライミングジムやクライミングチームを対象としたアンケート調査⇒回答者1,638人のうち、外傷・障害の経験ありとしたものが1,040人(64%)

- 事故情報データバンクに登録された事故事例

- 2013年5月 知人がボルタリングジムでクライミング中に落下。下に敷いていた安全マットが劣化していて足を複雑骨折をした。賠償希望。骨折/1カ月以上

- 2018年11月(受付年月) 22歳の娘が4日前、ボルダリング施設にてボルダリングを初体験したが落下し腰椎を怪我した。監視もいない施設側の対応に不満。神経・脊髄の損傷/不明

- 2024年1月 2日前のボルダリング中に壁の一番上から下にあった木製ベンチの下に落下した。背骨と尾てい骨を骨折したので、医療費の負担希望。神経・脊髄の損傷/1カ月以上

- クライミング施設における課題

- クライミング施設における事故情報の収集

- クライミング施設は、様々な場所に設置されている実態があるが、事業者には、事故情報の行政への通知義務は必ずしもあるわけではない

- クライミング施設のうち、民間クライミングジムなど急速に設置が進んでいる施設においては、事業者から行政機関に事故情報が伝達される仕組みが整っていないところもある

- 様々な場所に設置されているクライミング施設における事故の実態を把握することが重

- クライミング施設における安全面の対策

- 安全管理や事故発生時の対応等は、施設を運営する事業者の取組に委ねられており、施設によって対応の差異が生じている可能性がある

- 事故情報データバンクに登録された事故情報では、施設側における基本的な安全対策に問題があるとみられる事例や安全のための監視(指導者の設置等)がなされていないとみられる事例もみられた

- 競技者が利用する専門施設だけでなく、小規模なジム、こどもが利用できるようなジム・公園等が増加し、施設の安全確保に課題が存在する可能性があるとの指摘があったまずは、事故情報を適切に収集し実態を踏まえた上で、安全面の対応策を講じることが必要

- クライミング施設における事故情報の収集

- 意見

- クライミング施設における事故情報を把握する方策の検討

- スポーツ庁は、関係省庁等と連携し、クライミングジムで発生した事故情報等を把握する方策を検討すること。

- クライミング施設については、消費者安全法に基づく事故情報の集約の仕組みが整っている施設もあるが、民間クライミングジムなど急速に設置が進んでいる施設においては、事業者から行政機関に事故情報が伝達される仕組みが整っていないところもある。

- クライミング施設における消費者安全に関する取組の強化

- スポーツ庁、こども家庭庁、文部科学省、経済産業省、国土交通省は、それぞれ適切に事故情報を収集した上で、関係事業者が実施すべき安全面に関する対策等について、連携して、安全対策等の策定等(既存の対策等の整理を含む。)に向けた措置を講じ、関係事業者に対してその実施を徹底させるための措置を講ずること。

- クライミング施設として、スポーツクライミングの競技施設だけでなく、民間のクライミングジムや遊具的なクライミング・ウォールを設置している学校、遊戯施設、公園等も対象としており、また、安全対策は、施設運営上のリスク認識だけでなく、技術的な知識も必要と考えられるところ、関係行政機関が連携して対策を講じることが必要。

- 消費者への注意喚起

- 消費者庁は、クライミング施設に係る消費者事故の防止のため、今後策定される安全面に関する対策等について、消費者に適時適切に周知すること。

- 公園等にもクライミングウォールがあり、幼児を含め様々な利用者がいる。スポーツクライミングと高さや利用者の違いはあるものの、安全面に注意して利用しないと、落下して大きな事故につながる可能性がある。クライミング施設に係る消費者事故の防止のため、今後策定される安全面に関する対策等について、消費者に適時適切に周知することが必要。

- クライミング施設における事故情報を把握する方策の検討

~NEW~

内閣府 地域課題分析レポート-製造業から見た地域経済の動向-(令和7年8月14日)

▼ 要旨

- 製造業の出荷額は、2020年のコロナ禍の落込みを経て、増加傾向が続く。輸送用機械、一般・精密機械、電気機械の3業種のシェアが高い。3業種の輸出競争力をみると、輸送用機械(自動車・自動車部品)や一般・精密機械(建設用・鉱山用機械、半導体製造装置)は高いが、電気機械の輸出競争力が劣後している

- 3業種(輸送用機械、一般・精密機械、電気機械)の出荷シェアは、東海が圧倒的に高い。比較優位の高い2業種(輸送用機械、一般・精密機械)の代表的な製品をみると、東海のほか、近畿、南関東からの輸出が多い

- 輸送用機械最大シェアの東海が伸び率もけん引。近年は北関東も伸びを高めている。労働生産性をもとに各県の比較優位をみても、愛知県や群馬県の優位性が高い。愛知県では、完成車に比べて部品産業の出荷額が近年増加しており、海外工場への出荷も含めたグローバル・サプライチェーンの構築がうかがわれる。群馬県は完成車が主体。出荷増とともに、両県とも、給与は堅調に推移

- 一般・精密機械の出荷額は、近畿、東北、北関東、東海等がけん引。一般・精密機械の内訳をみると、建設機械・鉱山機械、半導体製造装置といった第1章でみた国際競争力の高い業種のシェアが高い。当該業種の動向を各県データで確認すると、建設機械・鉱山機械では大阪府(近畿)や茨城県(北関東)、半導体製造装置では宮城県(東北)、熊本県(九州)の増加が顕著であり、給与も堅調。有力企業の工場立地による地域経済への好影響がうかがわれる

- 電気機械の出荷額は長期的に減少し、2022年時点でピーク時(1997年)の3分の2に。1990年代半ばに民生用電気機械器具でシェア1位であった大阪府は、東アジア各国の家電製品の競争力が増す中で、製品出荷額も長期的に減少。電気機械産業の給与も伸び悩み。経済環境や産業の構造変化に、地域として官民協力で対応していくことが重要

- 鉱工業生産は、全国的には横ばいの中、北関東・南関東、近畿などで弱含み、東海も持ち直しに足踏みがみられる。米国向け輸出は、特に自動車については、単価減もあり、いずれの地域からも輸出金額が減少している。関税政策の今後の影響について留意

~NEW~

内閣府 2025年I(令和7年8月15日)-米国の通商政策を受けた世界経済の動向-

▼ 説明資料

- 米国の景気動向

- 米国では、個人消費の鈍化とともに、景気拡大ペースが緩やかになっている。

- 設備投資は、増加基調にある中、情報通信機器を中心に関税率引上げに伴う変動もみられる。

- 住宅投資は、高金利が続く中、おおむね横ばい。厳格な移民政策による影響にも留意

- 中国の景気動向

- 中国の景気は、消費を始めとした内需が伸び悩む中、足踏み状態が続く。

- 消費財買換えや大規模設備更新を支援する政策(「両新」政策)等が景気を下支えするものの、不動産開発投資は減少が続く。

- 輸出は、米国との通商問題の影響はみられるものの、全体としては緩やかに増加、輸入は内需の弱さもあり減少。消費者物価上昇率は2025年に入ってマイナス圏からゼロ近傍で推移。

- 欧州の景気動向

- ユーロ圏の景気は持ち直しの動きが続いている。

- 2025年1-3月期は米国関税措置に伴う駆け込み輸出がみられた。設備投資は、金利低下や財政拡張的な政策を受けて、持ち直している。

- 英国の景気は持ち直している。ただし、物価上昇が継続する中、実質賃金の伸び率は鈍化。政府による社会保険料の企業負担引上げもあり、企業の雇用意欲は低下傾向。

- 世界経済の見通しとリスク

- OECDは、高い関税率の影響等により米国や中国の成長が鈍化し、2025年の世界経済の成長率は2.9%に低下すると予測。

- 米国の通商政策や各国の対抗措置等、今後の政策動向に留意する必要がある。

- また、財政の持続可能性への懸念も含めた欧米各国の長期金利の高止まり、中国における不動産市場の停滞の影響等にも留意が必要。

- 米国の財貿易の構造

- 財貿易赤字は継続して拡大。中国との赤字は縮小する一方、ASEAN、EUなどは拡大。

- スマホ、衣料品・履物の輸入は中国が多く、医薬品の輸入はアイルランドを含むEUが多い。

- 自動車・同部品の輸入はメキシコ、カナダ、日本が多く、半導体の輸入はASEAN諸国が多い。

- 財貿易収支対GDP比はおおむね横ばいで推移し、財貿易赤字は経済成長を阻害する要因とはなっていない。

- 通商政策が米国貿易・物価に与える影響

- 第二次トランプ政権の通商政策により、米国の実効関税率はIMFによると1900年頃の水準まで上昇。

- 関税による物価の押上げ効果は、川上の中間財に現れ始めている。

- 個人消費支出全体に占める輸入割合は6.0%、財価格のマージンの割合は50%程度。日々の生活に使う財は輸入割合が高く、関税措置の影響を受けやすいが、関税引上げに伴うコスト増がマージンの圧縮によって吸収され、消費者物価を押し上げる効果は限定的となる可能性。

- 米国のサービス貿易と所得・投資構造

- サービス輸出はアイルランド向けが増加。欧州向けはデジタル・知財サービスが大部分を占める。

- 米国債の海外保有比率は低下傾向。日本や中国の比率は低下し、保有国は分散してきている。

- 米国への直接投資残高のうち製造業の割合は40%を超えており、日本が最大。ただし、フローの内訳をみると、収益の再投資は増加する一方、新規の直接投資の流入は伸び悩んでいる。

~NEW~

国民生活センター 2024年度 訪日観光客消費者相談の状況-訪日観光客消費者ホットラインより-

- 国民生活センターでは、日本を訪れた外国人観光客が、日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口として「訪日観光客消費者ホットライン(Consumer Hotline for Tourists)」(以下、「訪日窓口」とする)を2018年12月より開設しています。この窓口では、三者間通訳サービスを利用して、英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、フランス語、日本語の計7カ国語で相談を受け付けています。

- 以下では、2024年度に訪日窓口に寄せられた相談状況を報告します。

- 2024年度の傾向と特徴

- 訪日窓口に寄せられた相談

- 2024年度の相談件数は513件で、そのうち訪日観光客からの相談が388件、在日外国人からの相談が80件、在外外国人及び在外日本人からの相談が28件、その他(不明)の相談が17件であった。

- 相談件数は、2023年度305件から2024年度513件に増加し、過去最多だった。これまで最多であった2019年度(369件)比で139%だった。

- 訪日窓口に寄せられた相談

~NEW~

国民生活センター 2024年度 越境消費者相談の状況-越境消費者センター(CCJ)より-

- この資料は、国民生活センター越境消費者センター(CCJ)に寄せられた越境消費者取引に関する相談情報をまとめたものです。

- 2024年度の傾向と特徴

- 2024年度に寄せられた越境消費者相談の件数は6,005件で、2023年度の相談件数(6,371件)より減少した。

- 相談者の年代を見ると、20歳代~50歳代の各年代で同程度の相談が寄せられた。また、60歳以上の割合は18.2%だった。

- 取引類型は、2023年度同様、「電子商取引(オンラインでの契約)」が大半(98.3%)を占めた。

- 決済手段は、「クレジットカード」が占める割合が71.8%と最も高く、2023年度の67.1%よりも増加した。

- トラブル類型は、「解約トラブル」が全体の57.2%%を占め、2023年度の53.6%から増加した。

- 商品・サービス別に見ると、「役務・サービス」の占める割合が57.5%と最も高く、サブスクリプションサービスの解約や返金に関する相談が多く寄せられた。

- 相手方事業者の所在地として「キプロス」(19.2%)が最多であるが、次いで「アメリカ」(18.5%)、「中国」(8.2%)、「シンガポール」(7.5%)の順となった。「キプロス」は2023年度に引き続き、意図せず誘導され契約してしまったサブスクリプションサービスの解約トラブルなどが寄せられた。

~NEW~

国民生活センター 2024年度 全国の消費生活相談の状況-PIO-NETより-

- この資料は、「全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET:パイオネット)」によって収集した2024年度の消費生活相談情報をまとめたものです(対象データは、2025年5月末日までにPIO-NETに登録された苦情相談)。

- 2024年度の傾向と特徴

- 2024年度の相談件数は91.0万件で、2023年度の89.3万件に比べ約2万件増加した。覚えのない未納料金を請求する不審な電話や、国の機関や大手電話会社等をかたった迷惑メール、「自分宛てに身に覚えのない荷物が届いた」という相談などが増えたことが影響した。

- 契約当事者の年代は、依然として70歳以上の割合が最も高く、2015年度以降で最高の26.2%となった。

- 商品・役務等別でみると、2023年度に比べ、「商品一般」(身に覚えのない商品が届いたという相談、不正利用の相談など)、「健康食品」(サプリメントの定期購入の相談など)、「医療サービス」(美容整形の無料カウンセリング時に高額な契約を勧誘されたという相談など)、「他の電報・固定電話サービス」(電話が使用できなくなるという国の機関をかたった電話の相談など)、「他の役務サービス」(いわゆるサポート詐欺の相談など)の増加が目立った。

- 販売購入形態別では、「通信販売」の割合が最も高く、全体の3分の1程度(36.8%)を占める。

- 契約購入金額は、合計金額が4,157億円、平均金額が86万円、既支払金額は合計金額が1,704億円、平均金額が45万円であり、2023年度に比べいずれも減少した。

- 販売方法・手口別でみると、「インターネット通販」と「定期購入」は、化粧品や健康食品などの定期購入契約に関連する相談が多い。「家庭訪販」では、修理サービスや屋根工事に関する相談、「電話勧誘販売」では、インターネット接続回線に関する相談、「かたり商法(身分詐称)」では、国の機関や大手電話会社など、有名企業をかたる電話の相談が多い。

~NEW~

国民生活センター 海外からの知らない国際電話が増えています!迷惑な国際電話は無視しましょう ブロックも有効です

- +から始まる電話!?+1や+44など、+から始まる電話番号は #国際電話 です 知らない海外からの電話 → すぐ切る 迷惑な国際電話はブロック!!不安を感じたら188 や ♯9110 に相談!

- 相談事例

- 「+」から始まる国際電話が多くかかってきて迷惑だ

- 最近、「+」から始まる国際電話が多くかかってくる。電話に出ても無言だった。国際電話を拒否する設定をしたい。(2025年5月受付 60歳代 男性)

- 代金収納会社をかたる不審な国際電話

- 電話がかかってきたので出たところ、代金収納会社を名乗り「未納料金30万円を支払うように。支払わなければ提訴する」と言われたため、驚いて名前や生年月日等を伝えた。冷静になるとかかってきた電話番号は「+1」となっており、海外からの国際電話だったと気づいた。伝えた個人情報が悪用されないだろうか。(2024年12月受付 40歳代 女性)

- 大手電力会社をかたる不審な国際電話

- 携帯電話に「+」から始まる番号から電話があり、応答したところ、自動音声ガイダンスで「まもなく送電が止まります」といった内容が流れた。続けて「確認したい場合は1番を押してください」と流れたので1を押したところ、男性が応答して「まもなく電気が止まる」と言った。男性は大手電力会社名を名乗ったが、私が契約している電力会社は別の電力会社だったのでどういうことか尋ねたところ、一方的に電話が切れた。どういうことだろうか。電気が止まるのは困る。(2025年7月受付 50歳代 女性)

- 「+」から始まる国際電話が多くかかってきて迷惑だ

- 消費者へのアドバイス

- 国際電話を利用しない方は、利用休止申請等をしましょう

- 固定電話

- 国際電話の利用を休止することができます(無料)。

- 着信休止は、どの固定電話会社でも受付可能です。

- 国際電話不取扱受付センター

- 電話番号 0120-210-364

- 取扱時間 オペレーター案内:平日9時~17時

- 自動音声案内:平日、土曜日曜祝日 24時間

- ウェブサイト

- ウェブサイトからの手続きも可能です。

- 国際電話利用契約の利用休止申請(国際電話不取扱受付センター)https://www.kokusai-teishi.com/

- 携帯電話

- 携帯電話端末によっては発着信の設定が可能です。

- また、携帯電話会社が提供するサービスの利用も検討しましょう。

- 注意:対応していないOS等がありますので、利用前にご確認ください。

- あんしんセキュリティ(NTTドコモ)

- 迷惑電話撃退サービス(KDDI)

- ナンバーブロック(ソフトバンク)

- セキュリティOne(ソフトバンク)

- セキュリティパックプレミアム(ソフトバンク)

- 迷惑電話・SMS対策 by Whoscall(楽天モバイル)

- 固定電話

- 知らない番号からの電話は出ない、折り返さないようにしましょう

- 電話番号の先頭についている「+」以降の数字は、「国コード(国番号)※」と呼ばれるものです。心当たりのない国際電話は詐欺の電話である可能性が高いです。怪しい電話には出ない、また折り返しの電話をしないようにしましょう。

- 国コードの例:1=アメリカ・カナダ、44=イギリス、81=日本

- 個人情報は絶対に伝えないようにしましょう

- 知らない番号からの電話は不審な電話のおそれがありますので、普段から慎重になりましょう。万が一出てしまった場合、個人情報は絶対に伝えないでください。自動音声ガイダンスが流れた場合には、最後まで聞かずに電話を切ることも大切です。

- 不安に思った場合や、個人情報を伝えてしまった場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等や警察へ相談しましょう

- 国際電話を利用しない方は、利用休止申請等をしましょう

~NEW~

国民生活センター えっ?!公式サイトから申請したはずが、そうじゃなかった?-ESTA等の申請代行サイトに関する相談が増加しています-

- 国民生活センター越境消費者センターや全国の消費生活センターには、「インターネットで検索したサイトでESTAを申請したら、思わぬ金額の代行手数料を請求された」などの電子渡航認証申請代行サイトに関する相談が増えています。

- 近年、アメリカのESTA、イギリスのETA、オーストラリアのETA、カナダのeTA、韓国のK-ETAなど、渡航にあたり事前に電子渡航認証を受けることを義務付ける国が増えています。いずれの国も、公式サイトから電子渡航認証を申請することができますが、消費者の中には、インターネットで検索し、上位に表示された申請代行サイトを公式サイトだと思い込み、申請したことでトラブルとなっています。

- コロナ禍が明け、海外渡航がより活発になり、今後もヨーロッパの一部の国でETIASの導入が予定されているなど、電子渡航認証制度の導入国のさらなる増加に伴い、同種のトラブルの増加が懸念されます。

- 年度別相談件数:2021年度は78件、2022年度は384件、2023年度は1,022件、2024年度は1,022件、2025年度は354件です。

- 相談事例

- 公式サイトだと思い申請したところ、申請代行サイトだった。電子渡航認証は取得できたが、高額な手数料に納得ができない。

- 意図せず申請代行サイトで申請してしまったが、本当に申請できているのか不安だ。

- 公式サイトだと思い申請したところ、申請代行サイトから高額な請求があったが、手続きも進まずキャンセルもできない。

- 公式アプリでしか申請ができないはずのETA(オーストラリア)の申請代行をうたうサイトと契約してしまったため、返金を求めたが応じない。

- 相談事例からみる問題点

- 消費者は電子渡航認証をインターネットで検索し、上位に表示された申請代行サイトを、公式サイトと思い、申請している。

- 消費者は申請代行手数料が発生することを認識しないまま、申込みをしている。

- 消費者へのアドバイス

- 2025年7月末日時点での情報に基づく内容です。今後、各国電子渡航認証の手続き方法等は変更となる可能性がありますので各国公式サイトにて随時確認してください。

- 公式サイトからの申請を希望して、インターネット検索する際は、表示されたサイトが公式サイトかどうかを確認しましょう。

- 申請代行サイトと契約後は、キャンセルが困難な場合が多いため、契約前に、契約内容やキャンセル条件等を確認しましょう。

- 申請代行サイトと契約した場合は、公式サイト等で申請状況を確認しましょう。

- 不安に思った場合にはすぐに消費生活センター等に相談してください。

~NEW~

国民生活センター オーディションを受けたら…高額なマネジメント契約に

- 内容

- 事例:SNSで芸能事務所のオーディションの広告を見た。「合格後レッスン費用不要」「最短1週間で現場デビュー」とのことだったので応募した。事務所に行くとオーディションというより個別面談という感じだったが合格できた。すると事業者から「専属契約には1年間のマネジメント料約45万円が必要。今すぐ支払って」と言われた。高額な支払いが必要とは聞いていなかったので驚き、学生で支払えないと伝えると、消費者金融で借り入れるように勧められ、言われるままにインターネットで借り入れてしまった。(当事者:大学生)

- ひとことアドバイス

- 芸能人になるためオーディションを受けに行ったところ、高額なマネジメントなどの契約を結ばされたなどの相談が寄せられています。

- 支払った費用は後で回収できるなどと言われて契約しても、実際にはきちんとしたレッスンが受けられなかったり仕事を紹介してもらえなかったりするなどのトラブルもあります。その場では契約せず、具体的な活動内容やサポート体制、さらなる費用負担の有無、解約条件など契約内容をよく確認しましょう。

- クレジット契約や借金をしてでも契約するよう勧めてくる事業者もいます。契約しても必ず仕事や報酬につながるとは限りません。家族や周囲の人に相談するなど慎重な判断を心がけましょう。

- 少しでも不安に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~

厚生労働省 令和6年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概要

▼ 概況

- メンタルヘルス対策に関する事項

- 過去1年間(令和5年11月1日から令和6年10月31日までの期間)にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者又は退職した労働者がいた事業所の割合は12.8%[令和5年調査13.5%]となっている。

- このうち、連続1か月以上休業した労働者がいた事業所の割合は10.2%[同10.4%]、退職した労働者がいた事業所の割合は6.2%[同6.4%]となっている。

- また、メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者の割合は0.5%[同0.6%]、退職した労働者の割合は0.2%[同0.2%]となっている。

- メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.2%[令和5年調査63.8%]であり、事業所規模別にみると、労働者50人以上の事業所で94.3%[同91.3%]、労働者数30~49人の事業所で69.1%[同71.8%]、労働者数10~29人の事業所で55.3%[同56.6%]となっている。

- メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所について、取組内容(複数回答)をみると、「ストレスチェックの実施」が65.3%[同65.0%]と最も多く、次いで「職場環境等の評価及び改善(ストレスチェック結果の集団(部、課など)ごとの分析を含む)」が54.7%[同48.7%]となっている。

- また、「ストレスチェックの実施」を事業所規模別にみると、労働者50人以上の事業所で89.8%[同89.6%]、労働者数30~49人の事業所で57.8%[同58.1%]、労働者数10~29人の事業所で58.1%[同58.6%]となっている。

- ストレスチェックを実施した事業所のうち、結果の集団(部、課など)ごとの分析を実施した事業所の割合は75.4%[令和5年調査69.2%]であり、このうち、分析結果を活用した事業所の割合は76.8%[同78.0%]となっている

- 産業保健に関する事項

- 産業保健の取組を行っている事業所の割合は89.8%[令和5年調査87.1%]となっている。

- このうち、産業保健の取組内容(複数回答)をみると、「健康診断結果に基づく保健指導」が75.1%[同74.7%]と最も多く、次いで「メンタルヘルス対策(相談体制の整備、ストレスチェック結果を踏まえた職場環境改善等)」が71.3%[同74.2%]となっている。

- 労働災害防止対策に関する事項

- 労働者の転倒を防止するための対策の取組状況をみると、「物理的対策」では「設備・装備などの対策(職場内の手すり、滑りにくい床材の導入・靴の使用、段差の解消、照度の確保等)、整理・整頓・清掃の徹底など」に取り組んでいる事業所の割合が77.7%[令和5年調査78.1%]、「身体的要因を考慮した対策」では「骨密度、ロコモ度等のチェックによる転倒やけがのリスクの見える化」に取り組んでいる事業所の割合が5.8%[同6.6%]、「転びにくい、又はけがをしにくい身体づくりのための取組(専門家等による運動指導、スポーツの推進等)」に取り組んでいる事業所の割合が13.6%[同13.4%]となっている

- 労働安全衛生法に基づく雇入れ時教育を実施している事業所の割合は54.5%[令和5年調査56.1%]となっている。

- 実施している労働者の就業形態(複数回答)をみると、「正社員」に実施している事業所の割合は52.0%[同54.9%]、「契約社員」に実施している事業所の割合は22.5%[同26.8%]、「パートタイム労働者」に実施している事業所の割合は33.4%[同34.2%]となっている。

- 60歳以上の高年齢労働者が業務に従事している事業所のうち、エイジフレンドリーガイドライン(「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」)を知っている事業所の割合は21.6%[令和5年調査23.1%]、うち高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は18.1%[同19.3%]となっている。

- このうち、高年齢労働者に対する労働災害防止対策の取組内容(複数回答)をみると、「高年齢労働者の特性を考慮した作業管理(高齢者一般に見られる持久性、筋力の低下等を考慮した高年齢労働者向けの作業内容の見直し)」が62.9%[同56.5%]と最も多く、次いで「個々の高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応(健康診断や体力チェックの結果に基づく運動指導や栄養指導、保健指導などの実施など)」が47.8%[同45.9%]となっている。

- 在留資格を有する外国人労働者が業務に従事している事業所のうち、外国人労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は84.7%[令和5年調査75.9%]となっている。

- 外国人労働者に対する労働災害防止対策の取組内容(複数回答)をみると、「外国人労働者に分かる言語(母国語ややさしい日本語等)により災害防止の教育を行っている」が60.4%[同49.9%]と最も多く、次いで「災害防止のための指示などを理解できるように、必要な日本語や基本的な合図を習得させている」が42.9%[同41.7%]となっている。

- 「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく措置の実施状況

- 陸上貨物運送事業の事業所のうち、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく措置に取り組んでいる事業所の割合は83.3%[令和5年調査87.1%]となっている。

- このうち、取組内容(複数回答)をみると、「荷役作業の安全衛生教育の実施」が75.5%[同66.8%]と最も多く、次いで「転倒による労働災害の防止対策の実施(整理整頓、床面の防滑対策の実施等)」が73.6%[同66.1%]となっている。

- 建設業における労働者の安全の確保に関するリスクアセスメントの取組の実施状況

- 建設業の事業所のうち、労働者の安全の確保に関しリスクアセスメントに取り組んでいる事業所の割合は90.0%[令和5年調査90.9%]となっている。

- このうち、取組内容(複数回答)をみると、「高所からの墜落・転落(2m未満も含む。)」が94.2%[同93.9%]と最も多く、次いで「作業に用いる建設機械等の危険性」が92.2%[同90.6%]となっている。

- 製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれ災害の防止の取組の実施状況

- 製造業で、はさまれ・巻き込まれのおそれのある機械を保有している事業所のうち、機械によるはさまれ・巻き込まれ災害の防止に取り組んでいる事業所の割合は98.7%[令和5年調査98.6%]となっている。

- このうち、取組内容(複数回答)をみると、「作業者に使用方法・取扱方法を教えている」が92.8%[同94.2%]と最も多く、次いで「注意喚起の標識を掲示等している」が66.9%[同65.4%]となっている。

- 林業における「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく措置の実施状況

- 林業の事業所のうち、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく措置に取り組んでいる事業所の割合は88.9%[令和5年調査92.7%]となっている。

- このうち、取組内容(複数回答)をみると、「ガイドラインに定めるチェーンソーの取扱い方法等の徹底」が97.7%[同96.2%]と最も多く、次いで「ガイドラインに定めるかかり木処理における禁止事項の遵守の徹底」が97.2%[同93.1%]となっている。

- 化学物質のばく露防止対策に関する事項

- 化学物質を取り扱っている(製造、譲渡・提供、使用)事業所の割合は12.1%[令和5年調査10.3%]となっている。

- 労働安全衛生法第57条の2に該当する化学物質を使用している事業所のうち、リスクアセスメントをすべて実施している事業所の割合は66.1%[同58.2%]、同条には該当しないが、危険有害性がある化学物質(労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づいてリスクアセスメントを行うことが努力義務とされている化学物質)を使用している事業所のうち、リスクアセスメントをすべて実施している事業所の割合は52.2%[同52.0%]となっている。

- 化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所の割合は1.6%[令和5年調査1.3%]となっている。

- 労働安全衛生法第57条に該当する化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての製品の容器・包装にGHSラベルを表示している事業所の割合は85.7%[同94.9%]、同条には該当しないが、危険有害性がある化学物質(労働安全衛生規則第24条の14で譲渡・提供者に危険有害性の表示が努力義務とされている化学物質)を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての製品の容器・包装にGHSラベルを表示している事業所の割合は64.2%[同73.6%]となっている。

- 労働安全衛生法第57条の2に該当する化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての製品に安全データシート(SDS)を交付している事業所の割合は81.4%[令和5年調査89.7%]、同条には該当しないが、危険有害性がある化学物質(労働安全衛生規則第24条の15で譲渡・提供者に危険有害性の通知が努力義務とされている化学物質)を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての製品に安全データシート(SDS)を交付している事業所の割合は66.4%[同75.6%]となっている

- 仕事や職業生活に関するストレスの状況

- 現在の仕事や職業生活に関することで、強い不安、悩み、ストレス(以下「強いストレス」という。)となっていると感じる事柄がある労働者の割合は68.3%[令和5年調査82.7%]となっている。

- 強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者について、その内容(主なもの3つ以内)をみると、「仕事の量」が43.2%[同39.4%]と最も多く、次いで「仕事の失敗、責任の発生等」が36.2%[同39.7%]、「仕事の質」が26.4%[同27.3%]となっている。

- 仕事や職業生活に関するストレスの相談状況

- 現在の自分の仕事や職業生活での不安、悩み、ストレス(以下「ストレス」という。)について相談できる人がいる労働者の割合は94.6%[令和5年調査94.9%]となっている。

- ストレスを相談できる人がいる労働者について、相談できる人(複数回答)をみると、「家族・友人」が68.6%[同71.7%]と最も多く、次いで「上司」が65.7%[同61.3%]となっている。

- 男女別にみると男性は「上司」が70.6%と最も多く、次いで「家族・友人」が66.2%、女性では「家族・友人」が71.1%と最も多く、次いで「同僚」が63.2%となっている。

- また、ストレスについて相談できる人がいる労働者のうち、実際に相談したことがある労働者の割合は74.7%[同73.0%]となっており、このうち、実際に相談した相手(複数回答)をみると、「家族・友人」が62.1%[同65.7%]と最も多く、次いで「上司」が58.9%[同54.3%]となっている。

- 男女別にみると男性は「上司」が62.5%と最も多く、次いで「家族・友人」が59.1%、女性では「家族・友人」が64.9%と最も多く、次いで「同僚」が58.9%となっている。

- 長時間労働に関する事項

- 過去1年間(令和5年11月1日から令和6年10月31日)に1か月間の時間外・休日労働が80時間を超えた月があった労働者の割合は、1.5%[令和5年調査2.2%]となっている。

- このうち、医師による面接指導の有無をみると、1か月間の時間外・休日労働が80時間を超えたすべての月について医師による面接指導を受けた労働者の割合は12.6%[同6.1%]となっている。

~NEW~

厚生労働省 「厚生労働省改革若手チーム提言~厚生労働省が更に職員を大事にする職場になるために職員が実現させること~」 を公表しました

- 提言の概要

- 令和元年8月の厚生労働省改革若手チーム緊急提言の公表後、厚生労働省では、Teams等のICT活用による業務効率化など、様々な改革を実行。しかし、依然として人材流出や超過勤務の傾向があること等を踏まえ、時代の変化に合わせた更なる改革が必要であることから、若手チームにおいて、職員アンケートの結果や省内職員から寄せられる声や課題を踏まえ、新たに提言を取りまとめた。

- 職員アンケートでは、令和元年時と比べると、業務量や国会関連業務等に負担を感じている職員の割合が減少していることが明らかとなった一方、人事制度やオフィス環境の改善に係る改革は進んでいないとの回答が多かった。

- これを踏まえ、本提言では、「人事改革」を中心にしつつ、「業務効率化」や「オフィス環境の改善」等の改革について記載している。

- 人事・働き方関連

- 希望・意欲・能力に基づく人事の推進や管理職のマネジメント力強化、戦略的な人材育成

- 柔軟な働き方・WLBの推進 等

- 業務効率化・業務改善、電子化関係

- 超過勤務縮減策の更なる徹底(実効性向上・周知強化)、Teams活用やテレワーク推進 等

- オフィス環境の改善・ペーパーレス化の推進

- その他(国会関係)

- 質問通告の2日前ルールの徹底、委員会スケジュールの事前合意・共有

- オンライン議員レクの推進

- 国会入館バッジの厚生労働省への割当増、委員会でのパソコン・タブレット利用の解禁

- 本提言を踏まえ、令和元年の提言後に作成し、毎年進捗を管理している厚生労働省の「改革工程表」の中で、各課題についての解決等への道筋を立て、組織として着実に改革が進められることが期待される。

- 人事・働き方関連

~NEW~

厚生労働省 第2回 カスタマーハラスメントの防止対策の推進に係る関係省庁連携会議

▼ 資料3-1 消費者庁消費者教育推進課提出資料

- カスタマーハラスメント対策に係る消費者庁の取組

- カスタマーハラスメント防止のための啓発冊子『ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?』を公表(令和7年4月11日)。

- 「カスタマーハラスメント防止のための消費者向け普及・啓発活動」のウェブページを作成し、啓発資料等を周知。

- 都道府県・政令市の消費者行政部局に、啓発冊子の活用とウェブサイト等での消費者向け普及・啓発を依頼。

- 第5期消費者基本計画(令和7年3月18 日閣議決定)において、カスタマーハラスメント対策に関する施策を記載。

- 令和7年度予算事業として、カスタマーハラスメントに係る消費者の意識調査による実態把握、教材等による普及啓発を実施。

- 第5期消費者基本計画(抜粋)

- 第2章 本計画における消費者政策の基本的な方向性と目指すべき社会の姿

- 1.本計画における消費者政策の基本的な方向性~求められるパラダイムシフト~

- (2)全ての世代における消費者力の実践

- ④ カスタマーハラスメント対策

- 消費者が、消費者市民社会の一員として事業者に適切に意見を伝えることは、事業者が提供する商品・サービスの改善を促すことにつながり、特に、事業者の問題行動等に対する申入れは、消費者の正当な権利の行使である。

- 他方で、消費者からの従業員等に対する暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(以下「カスタマーハラスメント」という。)が問題となっている。カスタマーハラスメントは、従業員等に精神的な苦痛をはじめ、時間や金銭等多大な損害を招き、その就業環境を害する行為である。消費者が正当な意見を伝える適切な方法を習得することで、消費者の声は事業者に受け止められ、消費者と事業者双方の信頼関係が構築され、持続可能な消費の基礎となる。また、事業主及び労働者においては、自身も一消費者であることを踏まえ、職域での消費者教育などを通じて、申入れをする消費者の立場の理解につなげることが有用である。

- (本計画期間中の目標)

- 消費者は、事業者への正当な意見を申し入れる適切な方法を習得し、事業者はその申入れの声を受け止める関係が定着する。

- (2040年に向けた目標)

- 消費者と事業者の双方のコミュニケーションが円滑に図られ、カスタマーハラスメントが生じない持続可能な消費活動が推進される。

- ④ カスタマーハラスメント対策

- (2)全ての世代における消費者力の実践

- 1.本計画における消費者政策の基本的な方向性~求められるパラダイムシフト~

- 第4章 消費者政策における基本的な施策

- 1.消費生活を取り巻く現状の課題への対応

- (4)より良い社会の実現と国際協調への貢献への対応

- (カスタマーハラスメント対策)

- カスタマーハラスメント対策について、消費者が適切な意見の伝え方を身に付ける観点から、消費者の実態を把握し、効果的な啓発方法を検討しながら、消費者の権利と責任の正しい理解や消費者市民社会の一員としての行動(自立した責任ある行動を通して社会的な役割を果たしていくこと)について認識を促す教育・啓発を図る。また、事業主の雇用管理上の措置義務の創設等の事業主による労働者保護のための対策の強化についても検討する。

- (カスタマーハラスメント対策)

- (4)より良い社会の実現と国際協調への貢献への対応

- 1.消費生活を取り巻く現状の課題への対応

- 第2章 本計画における消費者政策の基本的な方向性と目指すべき社会の姿

- 令和7年度予算事業

- 消費者の意識調査による実態把握

- カスタマーハラスメント(顧客等の著しい迷惑行為)に係る消費者の意識(心理、行動)に関する調査を実施。

- カスタマーハラスメントや類似行為の防止の啓発に関する調査を実施。

- 実態を踏まえた消費者向け啓発資料・教材の作成

- 消費者の意識調査の結果を参考に、対象や場に応じた消費者向け啓発資料・教材(チェックリスト等)を検討。

- 啓発資料・教材の作成にあたり、検討会の開催、試行、ヒアリングを実施

- 報告書及び啓発資料・教材の取りまとめ。

- 期待される効果

- 企業・業界団体等による注意喚起や対策では難しい消費者(顧客)向け啓発・教育の手法を明らかにすることにより、責任ある消費者の育成、カスタマーハラスメントの減少・未然防止が期待される。

- 啓発資料や教材を用いた出前講座やイベントの開催により、学校・地域・職域などで、消費者が「適切な意見の伝え方」を学ぶことができる。

- 「適切な意見の伝え方」を身に付けることによって、自立した消費者が育成され、カスタマーハラスメントが生じる機会が減ることが期待される

- 消費者の意識調査による実態把握

▼ 資料3-2 総務省自治行政局公務員部公務員課女性活躍・人材活用推進室提出資料

- 過去3年間に、カスタマーハラスメントを受けた経験(受けたと感じた経験)については、全体で35.0%。これを、団体区分別で見ると都道府県に比べ市区町村が、年代別で見ると30代が、任用形態別で見ると任期の定めのない常勤職員(非管理職・その他)が受けた割合がそれぞれ高い

- 過去3年間に、カスタマーハラスメントを受けたこと(受けたと感じた経験)がある者の割合について、部門別に見えると、広報広聴(66.3%)、各種年金保険関係(61.5%)、福祉事務所(61.5%)、戸籍等窓口(59.9%)、税務(55.5%)の順に高い

- 主な課題

- 過去3年間に、カスタマーハラスメントを受けたこと(受けたと感じた経験)がある者の割合(35.0%)は、民間(10.8%)より高く、また、部門によって差が生じている。

- 主な対応策

- 各部門における共通的な対応策として、一人で対応させず組織的に対応を行う。

- その上で、部門によっては当該部門の特性に応じた対応も必要。

- カスタマーハラスメントのきっかけとなった理由について、「窓口対応や電話対応等における職務上のミス」などの「職員側の対応が一因」を回答した割合は全体の17.5%となっており、行政サービスの利用者・取引先に対する相談等の対応の向上がカスタマーハラスメントの減少に一定程度資すると考えられる。

- 取組例

- 職員アンケートによる実態把握

- 職種や現場等の違いに応じた対応マニュアル等の整備

- 行政サービスの利用者・取引先に対する相談等の対応の向上

- 留意点

- クレームの全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではなく、客観的に見て社会通念上相当な範囲で行われたものは、言わば正当なクレームであり、カスタマーハラスメントに該当しないことに留意する必要。

- 民間企業では顧客を選別した対応が可能である一方、公務職場では全ての行政サービスの利用者に対して、公平・公正に行政サービスを提供することが必要

- 行政サービスの利用者からの要求等は、行政サービスの利用者の生命・財産に関わる問題を背景とする場合も想定される。

- 行政サービスの利用者の権利を不当に侵害しないよう慎重な対応が求められる。

▼ 資料3-3 国土交通省総合政策局政策課提出資料

- 航空分野における取組

- 令和7年2月に航空関連の各団体が連名でポスターを作成し、カスタマーハラスメント対応について周知。

- 空港グランドハンドリング協会において、日本カスタマーハラスメント対応協会と連携し、会員事業者の従業員を対象として実施した「カスタマーハラスメントに関する実態調査」の結果を踏まえ、令和7年3月に「空港グランドハンドリング カスタマーハラスメント対策ガイドライン」を作成し、公表。同ガイドラインではカスタマーハラスメントの定義から対応指針、未然防止策、メンタルヘルス等について記載。

~NEW~

厚生労働省 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和6年)を公表します

- 厚生労働省は、このたび、令和6年に賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導(立入調査)の結果を取りまとめましたので、監督指導での是正事例や送検事例とともに公表します。

- 監督指導結果のポイント

- 令和6年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。

- 件数 22,354 件(前年比 1,005件増)

- 対象労働者数 185,197 人(同 3,294人増)

- 金額 172億1,113万円(同 70億1,760万円増)

- 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)のうち、令和6年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。

- 件数 21,495 件(96.2%)

- 対象労働者数 181,177 人(97.8%)

- 金額 162億732万円 (94.2%)

- ※令和6年中に解決せず、事案が翌年に繰り越しになったものも含まれます。

- ※倒産、事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものも含まれます。

- ※不払賃金額の一部のみを支払ったものも含まれます。

- 令和6年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。

- 厚生労働省では、引き続き、賃金不払事案の解消に向け、監督指導等を徹底していきます。

- また、倒産により解決が困難な事案については、「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号)に基づく未払賃金立替払制度を迅速かつ適正に運用してまいります。

~NEW~

経済産業省 2024年度(令和6年度)消費者相談報告書をまとめました

▼ 令和6年度 消費者相談報告書

- 消費者相談の動向

- 2024年度に経済産業省消費者相談室で受け付けた消費者相談件数は7,020件でした。割賦関係及び特定商取引法関係等が減少したことにより、前年度比▲2.3%の減少となりました。

- 受付窓口別では、経済産業本省への相談が2,192件(前年度比▲8.6%減)、経済産業局への相談が4,828件(同0.9%増)でした。

- 事項別では、「特定商取引法関係」の相談が4,746件(前年度比▲0.6%減)と全体構成比の7割近くを占め最も多く、そのうち、「訪問販売」の相談が1,452件(同▲5.6%減)、「通信販売」の相談が1,428件(同16.1%増)の順となりました。その他、「割賦関係」の相談が839件(同▲3.2%減)、「その他」1の相談が656件(同▲11.5%減)、「契約その他」2の相談が382件(同▲6.6%減)、「製品関係」3の相談が352件(同▲2.2%減)、「個人情報関係」4の相談が23件(同155.6%増)、「先物取引」の相談が22件(同▲12.0%減)でした。

- 相談者の属性別では、本人等を含めた個人からの相談が3,707件(構成比52.8%)、消費生活センター等からの相談が3,313件(同47.2%)でした。

- 本人等を含めた個人からの相談を事項別にみると、「特定商取引法関係」の相談は1,707件と半数近くを占めており、「通信販売」の相談が913件、「訪問販売」の相談が335件と多くなっています。その他については「割賦関係」の相談が691件等となっています。

- 相談内容としては、「解約関係」の相談が750件と最も多く、「知らないうちに定期購入になっていて解約できない」、「解約手数料が高すぎる」などの相談が目立ちました。

- 消費生活センター等からの相談を事項別にみると、「特定商取引法関係」の相談が3,039件と9割を超えており、中でも「訪問販売」の相談が最多の1,117件となっています。

- 相談内容としては、「クーリング・オフ関係」が1,201件、「解約関係」が853件、「書面不交付・不備」が458件とこれらの相談で8割近くを占めています。

- 相談者の年代別では、年代が判明している2,884件の相談(全相談件数の41.1%)のうち、50歳代の方からの相談が723件(構成比25.1%)と最も多く、次いで60歳代の方からの相談が589件(同20.4%)、70歳代以上の方からの相談が531件(同18.4%)、40歳代の方からの相談が505件(同17.5%)、30歳代の方からの相談が306件(同10.6%)の順となっています。

- 寄せられた消費者相談の特徴

- 訪問販売工事等の相談が多く冷暖房給湯設備・機器の相談が増加

- 最も相談の多い事項は、前年度に引き続き「訪問販売」の452件(前年度比▲5.6%減)でした。引き続き、工事、加工や修理・修繕など住宅設備に関連した相談が多く、また、前年と比べ、冷暖房給湯設備・機器や、電源・配線器具類に関する相談が増加しました。

- 【具体的事例】ガス給湯器の交換

- 80代男性の自宅に、ガス給湯器の点検の件で電話があった。男性は、大手ガス会社Xと契約していたため、Xからの連絡だと思い、来訪を了承した。

- 後日、事業者が来訪し、ガス給湯器の交換を勧められたため契約した。しかし、家族が確認したところ、契約先は、Xとは関係の無い事業者Yであることが分かった。そのため、Yに連絡して当該契約を解除したいと告げたところ、Yから、解除はできない、全額支払ってもらうと言われた。

- 通信販売前年度から増加し9割がインターネット通販

- 「通信販売」は、1,428件(前年度比16.1%増)となり、前年度の1,230から198件の増加となりました。このうち、インターネットを利用した通信販売に関する相談が1,272件と約9割を占めています。解約関係の相談が702件と最も多く、具体的には、定期購入に関する相談が300件となり、前年から74件の増加となりました

- 【具体的事例】インターネット通販の定期購入

- インターネットで、通販サイトXが販売する内臓脂肪を落とすサプリの広告が表示されていたのでクリックした。初回限定500円、回数縛りなし、180日以内返品可能と表示されていたので注文した。注文後、「あと1個500円で買えます」と表示されたのでクリックした。すると、年間コースとして、1袋4,000円が12か月分届く定期購入契約の申込みとなってしまった。Xの説明によると、初回注文後のポップアップの表示をクリックするだけで自動的に定期購入契約の申込みになると言われた。ポップアップをクリックすることで申込みになってしまったのであれば、問題のある販売方法として定期購入契約を解除できないか。

- 訪問販売工事等の相談が多く冷暖房給湯設備・機器の相談が増加

- 消費者相談の事項別の動向

- 主な事項ごとの内容は、以下のとおりです。

- 割賦関係に関する相談では、相談件数は839件で、前年度と比較すると28件の減少(前年度比▲3.2%減)となりました。全相談件数に占める割合は12.0%(前年度12.1%)となりました。

- このうち「後払割賦」(クレジットカードや個別クレジット等に関する相談)の相談件数は758件で、前年度と比較すると10件の増加(前年度比1.3%増)となり、全相談件数に占める割合は10.8%(前年度10.4%)となりました。

- 相談内容としては、「不正利用・身に覚えのない請求」が161件(構成比21.2%)、「クレジット債務に係る手数料や一括返済等」と「解約関係」がそれぞれ59件(同7.8%)でした。

- 商品別に見ると、クレジットカード等の「信用取引」が509件(構成比67.2%)、「教育、エステ」が31件(同4.1%)、「乗用自動車」が24件(同3.2%)でした。

- 支払方法別では、「一括払い」が最多の235件(構成比31.0%)、「個別信用購入あっせん」が126件(同16.6%)、「リボ払い」が81件(同10.7%)、「包括信用購入あっせん」が74件(同9.8%)でした。

- 「前払割賦」の相談件数は81件で、前年度と比較すると38件の減少(前年度比▲31.9%減)となりました。全相談件数に占める割合は1.2%(前年度1.7%)となりました。

- 商品別に見ると、「互助会、友の会」に関するものが79件と97.5%を占めています。

- 相談内容としては、「解約関係」が54件(構成比66.7%)でした。具体的には、「解約手数料が高い」、「計算方法が不明」など手数料に関する内容が20件(同24.7%)、「解約手続きが煩雑」など解約方法に関する内容が12件(同14.8%)などの相談が見られました。

- 訪問販売に関する相談では、相談件数は1.452件で、前年度と比較すると86件の減少(前年度比▲5.6%減)となりました。全相談件数に占める割合は20.7%(前年度21.4%)となり、引き続き最も相談の多い事項となりました。

- 相談内容としては、「クーリング・オフ関係」が最多の664件(構成比45.7%)、「書面不交付・不備」が265件(同18.3%)、「解約関係」が208件(同14.3%)と続き、これらで8割近くを占めています。

- 商品別に見ると、住宅リフォーム等の「工事、加工」が最多の310件(構成比21.3%)、「その他の役務」が255件(同17.6%)、住宅設備の修理等の「修理・修繕、調整」が152件(同10.5%)等、「役務」が851件と全体の約6割を占めています。

- 通信販売に関する相談では、相談件数は1,428件で、前年度と比較すると198件の増加(前年度比16.1%増)となりました。全相談件数に占める割合は20.3%(前年度17.1%)となっています。

- 相談内容としては、「解約関係」が最多の702件(構成比49.2%)となっています。具体的には、「申込みの広告では定期購入と気づかなかった」、「初回の購入からいつでも解約可能になっていたが、特典を利用すると自動的に定期購入に変更されていた」などの定期購入関連が300件となっています。

- 商品別に見ると、健康食品を含む「食料品」が355件(構成比24.9%)、「頭髪・皮膚用化粧品」が346件(同24.2%)となっています。

- 電話勧誘販売に関する相談では、相談件数は867件で、前年度と比較すると52件の増加(前年度比6.4%増)となりました。全相談件数に占める割合は12.4%(前年度11.3%)となりました。

- 相談内容としては、「クーリング・オフ関係」が最多の429件(構成比49.5%)、「解約関係」が160件(同18.5%)、「書面不交付・不備」が112件(同12.9%)、これらで8割を占めています。

- 電話勧誘の方法では、「興味を持って登録したSNSのグループ等で、会議用アプリの参加URLが送られてきて、個別に勧誘を受けた」など会議用アプリを利用した勧誘の相談が目立ちました。

- 商品別に見ると、副業支援コンサルタント等を含む「その他の役務」が323件(構成比37.3%)、「食料品」が131件(同15.1%)、情報商材等の「情報処理・提供」が119件(同13.7%)となっています。

- 連鎖販売取引に関する相談では、相談件数は119件で、前年度と比較すると113件の減少(前年度比▲48.7%減)となりました。全相談件数に占める割合は1.7%(前年度3.2%)となりました。

- 相談内容としては、「クーリング・オフ関係」が19件(構成比16.0%)、「書面不交付・不備」が16件(同13.4%)、「情報提供」が12件(同10.1%)となっています。

- 商品別に見ると、「頭髪・皮膚用化粧品」及び「食料品」が共に20件(構成比16.8%)となっています。

- 特定継続的役務提供に関する相談では、相談件数は611件で、前年度と比較すると62件の減少(前年度比▲9.2%減)となりました。全相談件数に占める割合は8.7%(前年度9.4%)となりました。

- 相談内容としては、「解約関係」が最多の283件(構成比46.3%)、「クーリング・オフ関係」が187件(同30.6%)となっています。中でも、解約の拒否や違約金の支払いなど中途解約に関する相談が目立ちました。

- 役務別では、「エステティック」が最多の222件(構成比36.3%)、「美容医療」が151件(同24.7%)、「学習塾」が52件(同8.5%)、「語学教室」が46件(同7.5%)、「結婚相手紹介サービス」が33件(同5.4%)、「家庭教師」が24件(同3.9%)、「パソコン教室」が16件(同2.6%)の順となっています。

- 業務提供誘引販売取引に関する相談では、相談件数は88件で、前年度と比較すると1件の減少(前年度比▲1.1%減)となりました。全相談件数に占める割合は1.3%(前年度1.2%)となりました。

- 相談内容としては、「解約関係」が最多の31件(構成比35.2%)、「クーリング・オフ関係」が30件(同34.1%)となり、これらで約7割を占めています。

- 商品別に見ると、副業支援コンサルタント等を含む「その他の役務」が最多の39件(構成比44.3%)、「教養、娯楽」が15件(同17.0%)となっています。

- 訪問購入に関する相談では、相談件数は181件で、前年度と比較すると16件の減少(前年度比▲8.1%減)となりました。全相談件数に占める割合は2.6%(前年度2.7%)となりました。

- 相談内容としては、「クーリング・オフ関係」が89件(構成比49.2%)と最も多く、次いで「解約関係」が15件(同8.3%)、「勧誘・強引」が14件(同7.7%)、「書面不交付・不備」が12件(同6.6%)となっています。具体的には「クーリング・オフできるか」といった相談が目立ちました。

- 商品別に見ると、装身具などの「身辺細貨品」が33件(構成比18.2%)、貴金属などの「加工用基礎材、産業用機械」が22件(同12.2%)、「美術工芸装飾品」が16件(同8.8%)となっています。

- 先物取引に関する相談では、相談件数は22件で、前年度と比較すると3件の減少(前年度比▲12.0%減)となりました。全相談件数に占める割合は0.3%(前年度0.4%)となりました。

- 相談内容としては、「業者の信頼性」が多くなっています。

- 製品関係の相談では、相談件数は352件で、前年度と比較すると8件の減少(前年度比▲2.2%減)となりました。全相談件数に占める割合は5.0%(前年度5.0%)となりました。

- 相談内容としては、顧客対応等の「サービス」が最も多く、次いで「品質性能」、「安全性」、「表示」、「計量・価格」、「規格」の順となっています。

- 商品別に見ると、電源・配線器具類などの「電気製品」が最多の142件(構成比40.3%)、電子計算機、関連機器類などの「機械器具」が72件(同20.5%)と続き、これらで6割を占めました。

- 「サービス」に関する相談は150件で、前年度と比較すると6件の増加(前年度比4.2%増)となりました。相談内容としては、「事業者の顧客対応が納得いかない」、「指導してほしい」など事業者の対応に対する意見が多く見られました。商品別に見ると、「電気製品」が41件(構成比27.3%)、「機械器具」が32件(同21.3%)、「役務」が25件(同16.7%)とこれらで6割を超えました。

- 「品質性能」に関する相談は90件で、前年度と比較すると12件の減少(前年度比▲11.8%減)となりました。相談内容としては、商品の品質の確認や不具合などの相談が多く見られました。商品別に見ると、「電気製品」が最多の44件(構成比48.9%)、「機械器具」が22件(同24.4%)とこれらで7割を占めました。

- 「安全性」に関する相談は60件で、前年度と比較すると21件の増加(前年度比53.8%増)となりました。相談内容としては、「リコール対応に納得がいかない」、「PSEマークが付いていないものが販売されている」など、事業者の対応や消費者の生命・身体に危害を生じさせるおそれがある旨の相談が見られました。商品別に見ると、「電気製品」が最多の39件(構成比65.0%)、「機械器具」が10件(同16.7%)とこれらで8割を占めました。

- 「表示」に関する相談は28件で、前年度と比較すると18件の減少(前年度比▲39.1%減)となりました。商品別に見ると、「電気製品」が最多の14件と半数を占めています。

- 「計量・価格」に関する相談は16件で、前年度と比較すると7件の減少(前年度比▲30.4%減)となりました。商品別に見ると、「食料品」が7件、「エネルギー」が6件となっています。

- 「規格」に関する相談は8件で、前年度と比較すると2件の増加(前年度比33.3%増)となりました。商品別に見ると、「電気製品」に関する相談が多く寄せられました。

- 個人情報に関する相談では、相談件数は23件で、前年度と比較すると14件の増加(前年度比155.6%増)となりました。全相談件数に占める割合は0.3%(前年度0.1%)となりました。

- 相談内容としては、個人情報の管理に関する相談がほとんどであり、具体的には、「個人情報を目的外に利用されている」等の相談が見られました。

- 契約その他に関する相談では、相談件数は382件で、前年度と比較すると27件の減少(前年度比▲6.6%減)となりました。全相談件数に占める割合は5.4%(前年度5.7%)となりました。

- 相談内容としては、「解約関係」が最多の77件(構成比20.2%)、「業者の信頼性」が21件(同5.5%)、「情報提供」が13件(同3.4%)でした。

- 商品別に見ると、「役務」が110件(構成比28.8%)、「機械器具」が71件(同18.6%)、「エネルギー」が34件(同8.9%)でした。

- その他では、相談件数は656件で、前年度と比較すると85件の減少(前年度比▲11.5%減)となりました。全相談件数に占める割合は9.3%(前年度10.3%)となりました。

- 相談内容としては、電気通信サービス、不動産、フリマサイトでのトラブルなど多岐にわたっています。

- 商品別に見ると、「役務」が180件(構成比27.4%)と最も多く、そのうち「運輸・通信サービス」が48件(同7.3%)と目立ちました。

- 割賦関係に関する相談では、相談件数は839件で、前年度と比較すると28件の減少(前年度比▲3.2%減)となりました。全相談件数に占める割合は12.0%(前年度12.1%)となりました。

- 主な事項ごとの内容は、以下のとおりです。

~NEW~

経済産業省 「中小M&A市場改革プラン」を公表します

- 背景・趣旨

- 近年、中小・小規模事業者(以下「中小企業」という。)において、経営者の高齢化に伴う後継者不在の問題が経営上の課題として強く認識される中、中小企業庁としても、事業承継・M&Aの推進を図ってきました。事業承継ニーズの高まりを受け、中小企業を当事者とするM&A(以下「中小M&A」という。)の件数は大きく増加したものの、とりわけ、地方部や比較的小規模の中小企業において、引き続きM&Aに対する不安感が残っていることなどを踏まえ、中小企業全体におけるM&Aの浸透・実現に向けた不安の解消や理解の醸成を図っていく必要があります。

- また、人手不足の深刻化や賃上げ原資を確保する必要性が高まるなど、中小企業を取り巻く事業環境が変化する中で、M&Aを単に事業承継を実現するための選択肢としてではなく、中小企業が成長を実現するための戦略的な手段として推進を図っていく重要性が一層高まっています。

- さらに、中小M&Aの市場が急速に拡大したことに伴い、M&A支援機関が増加する中で、その支援の質が十分とは言えないという声が聞かれるようになるとともに、不適切な譲り受け側の存在も指摘されています。これまで、中小企業庁においては、「中小M&Aガイドライン」や「M&A支援機関登録制度」といった取組により、M&A支援機関の質・倫理観の向上やM&Aの実務ルールの浸透を図ってきましたが、更なる取組が求められています。

- こうした観点を踏まえ、2025年4月に「中小M&A市場の改革に向けた検討会」を設置し、中小M&A市場の改革を図るための検討を行ってきたところ、今般、各関係者が実施すべき取組をお示しするとともに、それらを促進するための施策について「中小M&A市場改革プラン」として取りまとめました。

- 「中小M&A市場改革プラン」について

- 「中小M&A市場改革プラン」においては、中小M&Aの普及・促進を図るための中小企業庁のこれまでの取組を振り返るとともに、現時点の事業承継・M&Aに係る状況を紹介しています。その上で、中小M&A市場改革に向けた今後の施策の方向性として、(1)M&Aの譲り渡し側に係る施策、(2)中小M&A市場に係る施策、(3)M&Aの譲り受け側に係る施策をそれぞれ取りまとめています。中小企業庁においては、本プランに記載の施策を念頭に、引き続き中小M&Aの普及・促進を図ります。

▼ 中小M&A市場改革プラン(概要)

- 中小M&Aの意義

- 後継者不在等の理由による廃業を防ぎ、希少な経営資源が散逸する事態を回避する。

- 経営者年齢の若返りやシナジー効果の発揮等によって成長・生産性向上等を実現する。

- これまでの主な取組

- 事業承継・M&Aニーズの掘り起し、マッチングからM&Aの円滑な成立に向けた支援、M&A成立後の成長に向けた支援、といったM&Aのフェーズごとに総合的な支援を講じてきた。さらに、質の低いM&A仲介事業者や不適切な買手の問題等に対応し、中小M&A市場の環境整備も図ってきた。

- 事業承継・M&Aに係る状況

- 民間のM&A支援機関や事業承継・引継ぎ支援センターを通じたM&Aの件数は大幅に増加。中小M&Aは浸透をみせている。一方で、経営者が60代以上かつ事業承継の意向が未定の法人企業が約26万者存在することを踏まえると、未だ拡大を図っていく必要があると考えられる。

- また、人手不足の深刻化等の事業環境の変化が生じる中、M&Aを単に事業承継を実現するため選択肢としてではなく、中小企業が成長を実現するための戦略的な手段として推進を図っていく重要性が一層高まっている。

- さらに、M&A支援機関が増加する中で、その支援の質が十分とは言えないという声も聞かれるようになった。加えて、譲り渡し側の経営者保証が解除されないまま、譲り渡し側の現預金を引き抜くといった不適切な譲り受け側の存在も指摘されており、市場の健全化に向けた更なる取組が求められている。

- 中小M&A市場改革に向けた今後の施策の方向性

- 中小M&Aのプレイヤーごとに、譲り渡し側、中小M&A市場、譲り受け側、といった3つの軸で施策を講じていく。

- 譲り渡し側に係る施策

- 雇用維持や経営者保証の解除等のM&Aへの不安が存在。

- 自らの事業価値、M&Aへの相場観の不足

- 施策の方向性

- 支援機関による事業承継ニーズ掘起し強化

- M&Aへの不安解消のための広報強化・シンポジウムの実施(M&Aキャラバン)

- M&Aに対する不安を軽減するスキームの検討・普及

- M&A時の経営者保証解除又は譲り受け側への移行に関する実務慣行の定着

- M&A検討前の財務状況の精査に係る支援

- 中小M&A市場における取引相場の醸成

- 支援機関による事業承継ニーズ掘起し強化

- 中小M&A市場に係る施策

- M&A支援機関、M&Aアドバイザーの質向上を図る必要。

- 小規模案件を手掛ける、又は地方におけるM&A支援機関の不足。

- 施策の方向性

- M&A支援機関の業務の内容・質の開示強化

- 公正な競争を喚起する仲介・FA手数料のあり方に関する検討

- M&Aアドバイザー個人の知識・スキルに係る資格制度の創設

- 地域の支援機関育成を見据えた事業承継・引継ぎ支援センターの強化・深化

- 譲り受け側に係る施策

- 起業家精神や経営能力が高い優良な買手への支援が不足。

- 施策の方向性

- 複数回のM&A(グループ化)の推進

- 小規模案件や個人による承継を支援するファンドへの支援強化

- PMIへの支援

- 支援機関による優秀な譲り受け側の掘起し推推

- 譲り渡し側に係る施策

- 中小M&Aのプレイヤーごとに、譲り渡し側、中小M&A市場、譲り受け側、といった3つの軸で施策を講じていく。

~NEW~

経済産業省 プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第5回政府間交渉委員会再開会合が開催されました

- 8月5日(火曜日)から8月15日(金曜日)まで、スイス連邦のジュネーブにおいて、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第5回政府間交渉委員会再開会合(2)が開催されたところ、会合の概要は以下のとおりです。

- 日本からは、中田宏環境副大臣が関連会合に出席した他、経済産業省(福本拓也GXグループ審議官他)、外務省(中村亮地球規模課題審議官他)、環境省(小野洋参与、小川眞佐子特別国際交渉官他)、農林水産省(西浦博之輸出・国際局審議官他)から構成される政府代表団が出席しました。184か国の国連加盟国、関係国際機関、NGO等約3700人が参加しました。

- 会合概要

- 今回の再開会合では、昨年末の第5回政府間交渉委員会(1)で作成された議長テキストを元に、4つの作業部会に分かれて前文から最終規定に至るまで条約全体の案文について、交渉が行われました。

- この過程において、

- 目的(第1条)、製品設計(第5条)、放出・流出(第6条)、廃棄物管理(第7条)、既存のプラスチック汚染(第8条)、公正な移行(第9条)、履行・遵守(第12条)、国別行動計画(第13条)等については、具体的な文言交渉を通じて条文案の最終化に向けた議論が進展しました。

- 他方で、生産、プラスチック製品(第4条)、資金(第10条)、締約国会議(第18条)等については、各国間の意見の懸隔が大きく、意見の収斂に至りませんでした。

- 最終規定の一部(脱退(第29条)、寄託者(第30条)、正文(第31条))については作業部会で意見が一致し、法的な確認作業が行われました。

- この過程において、

- 8月13日(水曜日)には、それまでの議論を踏まえて改めて議長から条文案(一次案)が提示され、更に交渉が行われましたが、意見の一致には至りませんでした。

- 8月15日(金曜日)未明には、議長から条文案(二次案)が提出され、協議が行われましたが、実質合意には至りませんでした。このため、今後、再開会合を開催し、交渉を継続することとなりました。

- 日本からは、今回の会合において、

- プラスチックのライフサイクル全体での取組の促進

- プラスチック製品に関する共通基準の明確化

- 環境に配慮した製品設計

- 適正な廃棄物管理に係る各国の義務

- 国別行動計画の作成・更新、報告及びレビュー

- 全ての資金源からの資金動員及び効率的な資金の活用

等の重要性について指摘しつつ、積極的に条約交渉に関与しました。また、会合期間中、小野洋環境省参与が、アジア太平洋地域の代表理事(副議長)として定期的に地域会合を主催したほか、同省の小林豪プラスチック汚染国際交渉チーム長が作業部会の1つにおいて共同議長を務めました。さらに、条約の主要義務規定について非公式な協議を主導するなど、議論の促進に向けて精力的に取り組みました。

- 今回の再開会合では、昨年末の第5回政府間交渉委員会(1)で作成された議長テキストを元に、4つの作業部会に分かれて前文から最終規定に至るまで条約全体の案文について、交渉が行われました。

~NEW~

国土交通省 5年ぶりに過疎地域等における集落の現況を把握!~「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査」結果の公表~

- 国土交通省と総務省は、合同で過疎地域を始めとする条件不利地域における集落の現況把握調査を実施してきました。前回調査(令和元年度)から5年が経過したため、集落の最新の状況把握を目的に、令和6年4月時点の人口動向等を調査しました。

- 調査の概要

- 調査対象:令和6年4月1日時点で過疎地域等の条件不利地域に存在する集落

- ※本調査での「条件不利地域」とは、次のいずれかに該当する市町村(1,085市町村)

- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づく過疎地域

- 山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づく振興山村を有する市町村

- 離島振興法(昭和28年法律第72号)に基づく離島振興対策実施地域を有する市町村

- 半島振興法(昭和60年法律第63号)に基づく半島振興対策実施地域を有する市町村

- 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)に基づく特別豪雪地帯を有する市町村

- ※本調査での「集落」とは、一定の土地に数戸以上の社会的まとまりが形成された、住民生活の基本的な地域単位であり、市町村行政において扱う行政区の基本単位として市町村が判断したもの

- 調査方法:調査対象に該当する市町村に調査票を配布・回収

- 調査期間:令和6年10月3日~令和6年12月24日

- 調査結果の主な内容

- 人口動向

- 令和6年4月時点で条件不利地域に存在する集落数は78,485集落で、集落人口は1,432.9万人、1集落当たりの平均人口は184.9人。

- 住民の半数以上が65歳以上である集落の割合は40.2%で、前回調査の29.2%から10ポイント以上増加。

- (参考)全国総人口における65歳以上人口の割合:(R1)28.4%→(R6)29.3%

- 前回調査時点の調査対象地域における集落数は、前回調査から694集落減少しており、その内訳は、無人化した集落が296集落(0.4%)、集落再編により減少した集落が617集落(0.8%)、新たに誕生した集落が219集落(0.3%)。

- 集落の今後の動向予測等

- 前回調査時に「10年以内に無人化する可能性がある」と予測された499集落のうち、今回調査までの5年間で実際に無人化した集落は63集落(12.6%)で、現存する集落は423集落(84.8%)。

- 無人化が危惧される集落のうち、空き家の一部又は大部分で管理が不十分である集落は64.5%、道路・用排水路・河川等の管理が不十分又は荒廃している集落は47.1%。

- 人口動向

~NEW~

国土交通省 空き家対策のモデル的な取組を行う事業を決定!~令和7年度「空き家対策モデル事業」の採択対象を決定しました~

- 空き家対策を一層加速化させるため、民間事業者等の創意工夫によるモデル的な取組を行う事業を49件採択しました。

- 採択の概要

- 採択件数 137件の応募に対し49件(テーマ1:7件テーマ2:23件テーマ3:19件)

- 採択事業の例

- テーマ1:官民連携による独創的な空き家に関する相談対応の充実

- 自らが空き家を再生させるだけでなく、他者の空き家再生のきっかけとなるような、「空き家の再生」に関する講座の開催、助成金制度の創設に取り組む。[橋本市]

- テーマ2:空き家に関連する新たなビジネスモデルの構築

- 空き家の解体時に発生する木材に限らず、ガラス、家具、建具、金属部材なども含めた多様な資材の再利用を想定し、それらを加工・活用することで、解体費用の一助とする仕組みの構築を目指す。[株式会社テダソチマ]

- テーマ3:新たなライフスタイルや居住ニーズに対応した空き家の活用等

- 空き家の利活用が進まない要因である「広さ・費用・心理的ハードル」に対し、専門家による個別相談、体験型施設、間取りワークショップ、マッチング制度等の多面的支援により、実需とのミスマッチを解消し、空き家に対するニーズに応じた様々な利用方法を見出すことで、定住促進と地域活性化を目指す。[一般社団法人ユニテ]

- テーマ1:官民連携による独創的な空き家に関する相談対応の充実

- (参考) 空き家対策モデル事業の概要

- NPO、民間事業者等の創意工夫によるモデル性の高い空き家対策に関する取組を行う事業に対して国が直接支援を行い、その成果の全国展開を図る制度です (詳細は別添3参照)。採択事業は、学識経験者等で構成される評価委員会の評価結果を踏まえて、応募提案の中から選定しています。

- 募集期間 令和7年4月30日~5月30日

- 応募件数 計137件(テーマ1:32件 テーマ2:48件 テーマ3:57件)

~NEW~

国土交通省 ウクライナの建設現場での遠隔施工の普及に向けた事前調査を行いました!~日本発の技術でウクライナの復興に貢献~

- 国土交通省では、今後のウクライナにおける国土交通分野のインフラ復興への日本企業による参画を加速させるため、本年1月に「日ウクライナ・国土交通インフラ復興に関する官民協議会」(JUPITeR)※を設立するなど、ウクライナの復興支援を行っています。

- ウクライナでは、今後膨大な建設需要が見込まれる一方、人手不足が深刻化しています。この問題に対処するため、国土交通省は、日本の建設現場での運用実績が豊富な遠隔施工技術をウクライナに導入し、男女問わず誰もが安全な環境から建設機械を操作できるようにすることを目指しています。

- 今回、国土交通省は官民合同でウクライナに渡航し、遠隔施工技術普及に向けた事前調査を行いました。この中で、今後実施する実証実験や実際の技術導入を見据えた現地視察のほか、ウクライナ政府機関や国際金融機関、現地企業・第三国企業と協議を行い、実証実験に向けた連携を確認するとともに、今後の技術普及における協力について議論しました。

- Japan – Ukraine Platform on the Infrastructure Technology for Recovery and Reconstruction

- 事前調査の概要(写真は別紙のとおり)

- 日 程:令和7年7月28日(月)~7月31日(木)

- 参加者:国土交通省 総合政策局海外プロジェクト推進課

- 民間企業 八千代エンジニヤリング(株)、(株)ソリトンシステムズ、コーワテック(株)、コベルコ建機(株)

- 協議先:ウクライナ地方・国土発展省(MDCT)、キーウ工科大学(KPI)、現地・第三国の協力企業、国連開発計画(UNDP)、国連環境計画(UNEP)、国連プロジェクトサービス機関(UNOPS)、国際金融公社(IFC)、欧州投資銀行(EIB)

- 現地調査:がれき処理現場、実証実験の会場候補地

- なお、JUPITeRでは、ウクライナにおける国土交通分野のインフラ復興に関心のある企業・団体の参画を随時受け付けています。入会を希望される場合は、以下の事項を記載の上、メールにてお申し込みください。