企業不祥事・緊急事態対応トピックス

総合研究部 上席研究員 宮本 知久

これまでの『企業不祥事・緊急事態対応トピックス』では、企業不祥事が起きたあとの公表や緊急記者会見の開催判断について紹介してきました。

今回は、公表や記者会見を決定する前段階の、不正や事故等の認知から緊急対策本部の設置、発表までの手順についてご紹介いたします。筆者はこの連載コラムで、平時における緊急対応の備えの大切さを知っていただきたく、一貫して緊急対応マニュアル(≒不祥事対応マニュアル)の作成をおすすめしており、同マニュアル作成の参考にしていただければ幸甚です。

1.企業不祥事対応の原則的な流れ ~対策本部ロードマップの紹介~

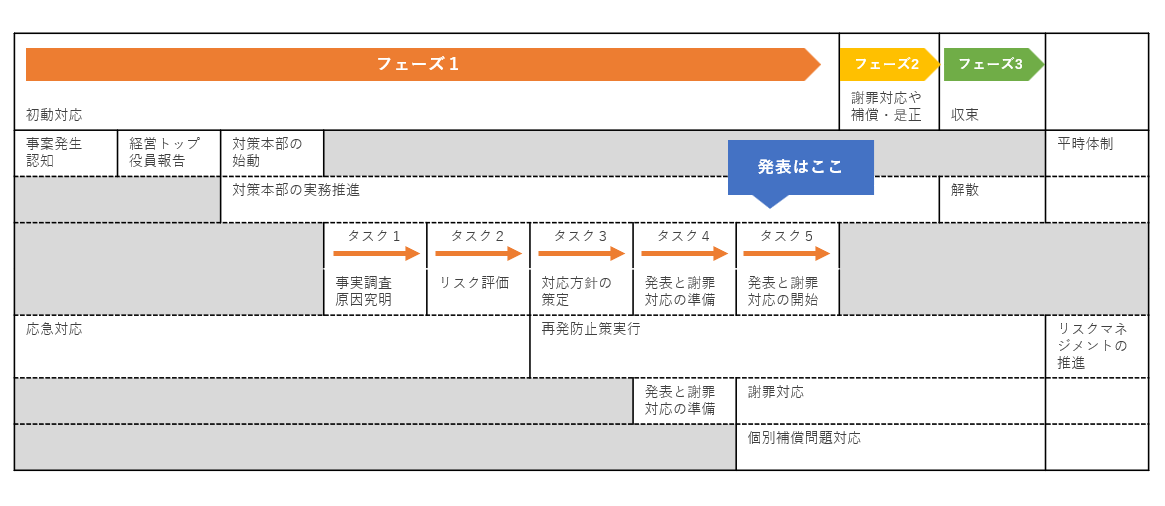

不正や事故等を認知した(またはその疑いを認知した)初動から収束までの流れは、図1の【対策本部ロードマップ】のとおりである。

表の読み方と手順を先に説明し、この順で進めることがよい理由は後述する。

注)フローは実務の順番を表しているのみであり、各項の幅の広さは時間・期間を示しているわけではない。多くの事案では「フェーズ2」のステークホルダーへの謝罪対応や補償・是正がもっとも長い期間を要する。

(1)各フェーズの説明

不祥事対応の大まかな活動は3つのフェーズ(段階)に分かれる。

| フェーズ1 | 不正や事故等の認知から発表と謝罪の開始までの活動 |

| フェーズ2 | 発表や通知開始後に順に行うステークホルダーへの謝罪と説明の活動 |

| フェーズ3 | 対策本部の解散と平時の経営体制に移行に向けた引継ぎ |

対策本部の解散後は、平時の経営体制において再発防止策を継続し、リスクマネジメントを推進する。

(2)フェーズ1の手順とポイント

対策本部ロードマップでは「フェーズ1」の活動を詳しく記載しているが、理由は言うまでもなく初動対応がもっとも重要なためである。初動対応の失敗はフェーズ2のステークホルダーへの謝罪等に影響を与え、より一層の信頼の低下による顧客離れ、取引先離れなどによる損失を生む。発表の遅れや記者会見での失敗事例などにより社会を混乱させた事例も後を絶たないが、ほぼすべてフェーズ1で行う経営判断と活動の失敗といえよう。

それでは各活動を順に説明する。

- 事案発生の認知

- 応急対応

- 経営トップおよび関係役員への報告

- 対策本部の始動

不正や事故等の認知のきっかけは次のとおりである。

【認知の端緒の例】

| 種類 | 認知の端緒の例 |

|---|---|

| 突発での事件・事故 | 火災や死亡事故、受傷事故が発生 |

| 社内調査での発覚 | 内部通報窓口への通報/内部監査や社内調査での不正の発覚 |

| 顧客や取引先からの指摘 | 「御社の製品で健康被害を受けた」と指摘された |

| 犯人などからの指摘 | 「お宅の会社の情報を盗んだ。返してほしければ~~」と連絡を受けた |

| 行政機関からの指摘 | 「製品の品質不正の通報があった。法に基づき報告を求める」と連絡を受けた |

| 捜査機関からの指摘 | 「従業員を逮捕した。事情聴取したい」と連絡を受けた |

| メディアからの指摘 | 「御社の製品について不正があると聞いた。取材したい」と連絡を受けた |

このうち社内調査で発覚(認知)した事案では、事実調査などに比較的準備の時間が取れる(時間をかけてよいという意味ではない)。一方、社外からの指摘によって認知した事案では、認知後に行う応急対応や対策本部設置と活動を速やかに推進しなければならず時間も短い。

健康被害やシステム障害などの事案では、対策本部の設置判断を待たず、速やかに応急対応をとる。また死亡、受傷事故事案で健康被害者がいる場合、すぐに被害者、被害者家族に謝罪対応にあたる従業員を選任し、推進する。(対策本部の設置と同時並行的に被害者対応を先行させる)対策本部が設置されたあとは、対策本部内の「被害者個別対応チーム」として継続して活動を行う。

【応急対応が必要な事案の例】

| 事案内容 | 応急対応の例 |

|---|---|

| 飲食料品や医薬品等での健康被害

食中毒 消費生活用製品での受傷事故 |

被害者への謝罪訪問

出荷停止措置、店舗の営業停止 |

| サイバー攻撃によるシステム障害 | ネットワークの遮断、システムの利用停止

影響が生じている取引先等への緊急通知 |

| 工場での死亡事故・受傷事故 | 操業停止

警察、消防、救急、保健所等への全面協力 葬儀参列、病院への見舞いの実施 |

事案を認知した役職員は、内規に従い代表取締役をはじめ経営陣に報告する。

留意点は、監査役や社外取締役、監査等委員会設置会社であれば監査等委員への報告、法務コンプライアンス部門への報告も必須であること。不祥事対応の失敗事例の中には、初動対応時に経営を監督する機関に適切なタイミングで報告がされず、是正に向けた措置を取れなかったことによる、ガバナンス不全で批判を浴びた事例も多い。これを踏まえると、緊急対応時の報告ルートを平時から内規で定め、徹底できるように周知しておかなければならない。

報告を受けた代表取締役ほか経営陣は、緊急対策本部(名称は「緊急対応チーム」などほかの場合もある)の設置を判断し始動させる。対策本部を設置する理由は、ステークホルダーへの説明責任を専門的、効率的に進めることと事業継続を脅かす事態への対応を集中して推進するためである。

なお、「対策本部設置の判断基準」「対策本部の組織編成」についての詳細はこのコラムでは省き、別の機会に紹介したい。今回、述べたいこととしては、認知の段階ではそれほど大きな影響がないと予想されても、小さく捉えて対策本部の設置を検討しないのではなく、リスクを大きく捉えて対策本部を招集し、その後の活動の結果、影響が小さい場合に解散する(常設部門の対応に移行する)といった判断が望ましいという点だ。

(3)対策本部の活動の要旨 ~タスク1~5~

対策本部が始動したあとの活動を順に説明する。

対策本部設置後、事実調査と原因究明を進める。正確に事案の内容を把握し、不正等の事実や原因、発生している影響の範囲の特定、謝罪対象者の特定等を行う。

「タスク1 事実調査と原因究明」を誤った場合、その後の「タスク2~4」を誤る。また速やかな事態の把握に向けたスピードも重要であるため、“正確かつ迅速な調査”を重んじた活動が必要である。

【主なタスク1での作業】

- 発生事案の事実調査

- 発生事案の原因調査

- 責任の所在の仮決定(処分の決定は後のタスク2で行う)

- 情報の集約と一元管理

- 対策本部内 文書・データ管理

- 対策本部会議の運営と対策本部の環境整備

- ポジションペーパー(※1)の作成

- 謝罪対象者、謝罪対象取引先等の把握

(※1)ポジションペーパーとは、事案等が起きたときに、収集した情報を一元管理する目的と、事実関係を客観的に記述する目的で作成する文書。会社の公式見解、統一見解を表すため、不祥事対応の初動においては、作成は必須と考えたほうがよい。

なお、近年は多くの業務をデータとシステムを使って行うことから、事実調査にあたっては、物品等の物理的な調査、不正に関与した従業員へのヒアリング調査等の人的調査に加え、従業員に貸与していたICT機器やシステムのアクセスログの解析等、ICT分野の技術的な調査も多用することが重要となっている。

リスク評価の目的は、事実調査と原因究明で集約した情報をもとに、自社に将来、起こりえる影響や企業としての責任の果たし方、損害の予測を行うことにある。

「タスク2 リスク評価」を誤った場合、その後の「タスク3~4」を誤り、法的責任を果たさないことによる自社への非難や想定以上の損害を招くため、“より厳しい想定で見通しを考える”ことが重要である。

【主なタスク2での作業】

- リスクシナリオ(※2)の作成

- ロードマップの作成(本コラムのロードマップを発生事案に沿って作成する)

- 対策本部運営支援会社との相談(※3)

- 弁護士との相談

- 訴訟の検討

- 法的責任・社会的責任の仮(処分の決定は後のタスク3で行う)

- 第三者委員会 設置の検討

- 発表の検討と仮決定

- ファイナンス計画と損害保険会社への相談

(※2)リスクシナリオとは、事案自体の影響と発表後に想定される影響をあわせて損失を整理した書類を指す。余談だが借入金融機関に今後の展開予想と想定損失を説明しなければならないことがあり、この際にリスクシナリオを活用する。

(※3)対策本部運営支援会社の例は、コールセンターやデジタルフォレンジック調査会社、危機対応専門コンサルティング会社

対応方針とは、「自社が発生事案を踏まえて、ステークホルダーと社会に対してどのような謝罪と説明、その他の対応をとるかの原則的な行動の目安」を指す。対応方針は被害者の救済を図り社会的責任を果たし、更なる経営のリスクを予防できるものでなければならない。

「タスク3 対応方針策定」を誤れば、「タスク4~5」すなわち発表や通知を誤り、ひいてはそれ以降の「フェーズ2 発表とお詫び対応」を誤る。すべては自社への非難につながり、信頼の失墜や損失を生む。事業に甚大な影響を招くため“被害者や関係者等への説明責任の実行と損害補償、信頼回復”を重んじて実務にあたる必要がある。

【主なタスク3での作業】

- 補償方針の策定

- 経営陣の引責と関係者の処分の検討

- 行政対応

- 訴訟提起の決定 ~訴訟する場合~

- 法的責任・社会的責任の判断

- 第三者委員会の設置 ~設置する場合~

- 再発防止策の策定と実行

- 発表の要否と発表方法の決定

- 対応方針の策定

- 対応方針のコンプライアンスチェック

【対応方針の検討項目の例】

| 項目 | 検討する内容 | |

|---|---|---|

| A | 謝罪対応方針 | 何人の個人顧客がお詫び対象か 何社の取引先がお詫び対象か どのような連絡手段(メール・電話・訪問)で行うか どのような文書を持参するか 誰が謝罪対応に出向くのか 誰が問い合わせ対応を行うのか |

| B | 補償方針 | 補償を行うのか謝罪のみか どの謝罪対象者等に、どのような補償を行うのか いくらの補償を、どのような方法で支払うのか |

| C | 行政指導内容 | 行政指導や指示はどのような内容か |

| D | 収束スケジュール | 収束の見通しはいつごろか 見通しから逆算して、何を発表するのか |

| E | 社内対応方針 | 何人の従業員で対応にあたるか 従業員に対してどのような説明を行うか |

| F | 関係者の処分と引責 | 経営陣や関与した従業員の処分はどのような内容か |

| G | 再発防止策 | どのような再発防止策を講じるのか |

| H | 発表の方法 | 適時開示するのかしないのか 発表するのかしないのか 緊急記者会見を行うのか行わないのか |

1点補足する。10.対応方針のコンプライアンスチェックとは、決定する対応方針自体が法令等に違反していないかの点検を指している。極端な例えだが、消費者の健康被害を招いた事案で、製品の品質不正と疾患等との間に因果関係があり、相応の責任を追っているにも関わらずこのように不祥事対応の方針そのものが、責任を果たせるものになっているかの点検が重要である。

発表と謝罪対応の準備の目的は、「タスク5 発表と謝罪対応の開始」に向けた準備作業である。過去の本シリーズのコラムで紹介した公表の判断基準、緊急記者会見の判断基準で紹介したとおり、社会に説明責任を果たすに足る発表と、謝罪の具体的方法の実行に向けた資料作成の実務を推進する。

「タスク4 発表とお詫び対応の準備」を誤れば、以降のタスクとフェーズを誤る。

他社の事例では、発表の仕方がふさわしくなく非難を浴びたり、準備不足のまま謝罪対応を開始したことによる苦情が殺到して混乱する失敗事例も多い。 “周到・確実・十分な準備”を実行する必要がある。

【主なタスク4での作業】

- 適時開示やホームページ公表文の作成

- 個人顧客向け謝罪文書・取引先向け謝罪文書の作成

- 広告の自粛の決定

- 緊急記者会見の準備 ~開催する場合~

- 想定問答集(Q&A)の作成

- コールセンターの設置

- 社内通達の発信・社内説明会の開催

- 従業員へのトップメッセージの発信

8.従業員へのトップメッセージについて補足する。本項は、代表取締役が従業員に対し、問題を起こしたことの謝罪や原則的な対応方針の説明を行い、発表後の謝罪対応への協力依頼を行うことを指している。筆者はこれを行わなかった会社を知っているが、「従業員がTV報道で自社の不祥事をはじめて知った…」というもので、愛社精神など失せてしまう。さらに方針を知らず、よく理解しないまま顧客や取引先に謝罪に出向くことにもなり、謝罪対応の現場で相当の批判を浴びることにつながる。これを読んでいる経営者の方は、肝に銘じてほしい。

タスク1~4で進めてきた準備を受け、実際に適時開示やホームページ公表文を掲載し、その時期から発表と謝罪対応を推進する。(そしてフェーズ2に自動移行する)

ご存じのとおり、発表の失敗事例として「緊急記者会見の質疑応答で、不相応な回答で非難を浴びる」「謝罪に出向いた取引先に馴れ馴れしい態度で接し、担当者の交代を要求される」など、謝罪すべき会社が行うべき説明とふさわしい態度を実践しなかったことによる失敗がある。このためタスク5では“誠実な態度と行動の実践”を重視して推進する。

【主なタスク5での作業】

- 被害者への個別お詫び対応

- 適時開示・ホームページリリース

- 緊急記者会見 ~開催する場合~

- 個人顧客・取引先等への謝罪

- 発表後の報道モニタリング・インターネット風評モニタリング

- 個別補償問題(※4)の対応

(※4)対応方針に沿って謝罪と補償を行っても納得を得ることができないステークホルダーとの個別対応を指す。

以上がフェーズ1における活動(タスク1~5)の説明である。

(4)フェーズ2の手順とポイント

発表直後にフェーズ2に移行し、各ステークホルダーへの謝罪と説明を順次行う。図1【対策本部ロードマップ】の注意書に記載のとおり、このフェーズがもっとも長い期間を要する。(筆者の経験に限るが、発表後10年たった今でも、法令違反に伴う適合化や補償問題が解決しておらず対策本部も解散していない事案がある)

フェーズ2に移行してからの活動について、1点、補足しておく。

発表後も行政指導や立ち入り検査などが続き、事実調査と原因調査を進めた結果、新たな不正が発覚する(または新たな不正ではないが是正を要する製品や顧客などの対象範囲が広がる)事案も珍しくない。自動車業界や電機業界、建築業界での性能偽装問題などが典型である。このような事案ではフェーズ2を進めながら並行でフェーズ1を継続させ、第2報、第3報という形態で発表がなされ、かつその都度で対応方針を見直すことになる。

2.ロードマップの順で活動する理由

フェーズ3以降の解説の前に、フェーズ1・2について、なぜこの順で推進するのかという理由について触れておく。次のように逆順で考えると頷いていただけると思う。

| 発表は被害者や社会に説明責任を果たせる方法や内容、方針でなければならない | タスク5 |

| 発表と謝罪対応にあたって、発表の方法や内容等の準備が整っていなければならない | タスク4 |

| 発表と謝罪対応を決めるにあたっては、当該不祥事に対する会社の対応方針が決まっていなくてはならない | タスク3 |

| 対応方針を決めるにあたっては、発表後の社会への影響や自社の事業への損失の見通しやリスク評価を踏まえなえればならない | タスク2 |

| 当該不祥事のリスク評価や対応方針の決定、それ以前に当該事案が自社に責任を生じさせるのかを判断するために、正確な事実調査と原因調査を行わなければならない | タスク1 |

| 不正等の認知から速やかに事実調査に移行でき、組織的な経営判断と活動に移行できなければならない | 認知から タスク1まで |

時間軸を順行に戻すと、不正等の認知から、確実に事態の把握から発表までの実務を迅速かつ正確にとが理想形といえ、そのためには組織的、集中的に活動できる役割分担、すなわち対策本部組織を設置して推進することが重要なのである。

3.対策本部の解散とその後のリスクマネジメントの推進

対策本部活動の推進を経て、被害者や謝罪対象者への説明、社会への説明責任を果たし、収束が見えた段階で、対策本部の解散を決定し、平時経営体制への移行作業を行う。図1【ロードマップ】ではフェーズ3以降にあたる活動だ。

平時経営体制への移行にあたり、当該不祥事の対応と対策本部の活動を記録し、問題を起こした一連の事案対応活動を歴史として継承していくことが重要となる。

そして、事案の再発防止策を平時のリスクマネジメント、コンプライアンスの活動に取り込み、風化させず推進していくことが重要である。これらの活動を怠った場合、必ずとはいえないが不祥事の兆しを再び生み出すことになり、また、実際に不祥事を繰り返している会社も存在しているわけだ。

不祥事を起こさないガバナンスの効いた機関設計と運用、内部統制の構築と実践、リスクマネジメントの確実な実行、そして法令等遵守を超えたコンプライアンス経営の推進が、企業の健全経営を下支えすることはいうまでもない。企業は不祥事のみの後始末にとらわれず、社会の公器としての健全経営を目指すべきである。

企業不祥事の対策本部の原則的な活動手順、対策本部ロードマップの紹介は以上のとおりです。ぜひ皆様の会社でのリスクマネジメントにお役立てください。

活用法ですが、弊社は“有事を想定したリスクマネジメントの実践”を推奨しており、危機対応マニュアルや不祥事の社内トレーニングの題材にしていただければ幸甚です。万一、不祥事が起きた時に、原則的な判断基準と手順に沿って実務を推進できることで、経営へのダメージを低減できることに加えて、従業員の危機管理意識の向上、危機対応のコスト(人員、期間、支出等)の検討と決定などにお役立ていただけると考えております。ぜひとものお検討をお願いいたします。

【参考リンク】

- ▼自動車のリコール制度について 国土交通省

- ▼製品安全に関わる政策 経済産業省

- ▼消費者事故等の通知の運用マニュアル 消費者庁 令和元年5月7日

- ▼会社情報適時開示ガイドブック(2024年4月版)日本証券取引所グループ

【参考書籍】

- 尾崎恒康 平尾覚 大賀朋貴 船越涼介

『役員・従業員の不祥事対応の実務 調査・責任追及編』第一法規 2024年2月20日 - 尾崎恒康 平尾覚 大賀朋貴 沼田知之 井浪敏史 八木浩史 船越涼介 鈴木悠介

『役員・従業員の不祥事対応の実務 社外対応・再発防止編』第一法規 2024年3月10日

【当社関連コラムの紹介】