SPNの眼

総合研究部 研究員 笹嶋 哲太

政府の南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループは、2025年3月31日に南海トラフ地震の被害想定を公表した。

▼南海トラフ巨大地震対策について(報告書)

南海トラフ地震は、首都直下地震や日本海溝・千島海溝の地震などと並び、政府が日本に甚大な被害を及ぼす可能性があるとしている大規模な地震である。その防災対策基本計画がこの度、見直しを行うために本格的な検討が行われる。

本稿では、約10年ぶりに被害想定が見直される南海トラフ巨大地震についての紹介と、前回の想定から何が変わっていったか、また見直された被害想定の報告書から、発生した際に企業はどのような影響が考えられるのかを説明することで、備えを進めていく重要性について述べていきたい。

1.はじめに~南海トラフ地震について

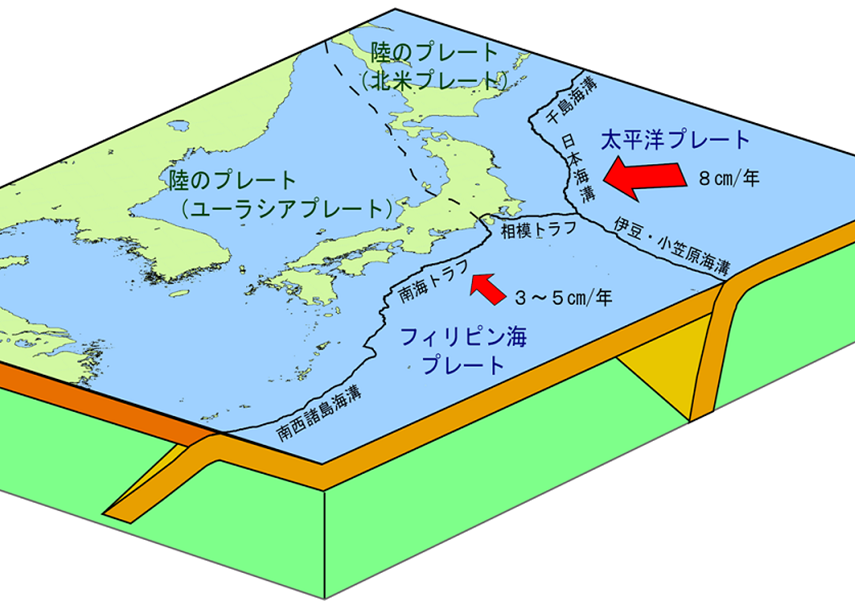

「南海トラフ」は、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域を指す。(図1)

(図1)日本付近のプレートの模式図(出典:気象庁HP)

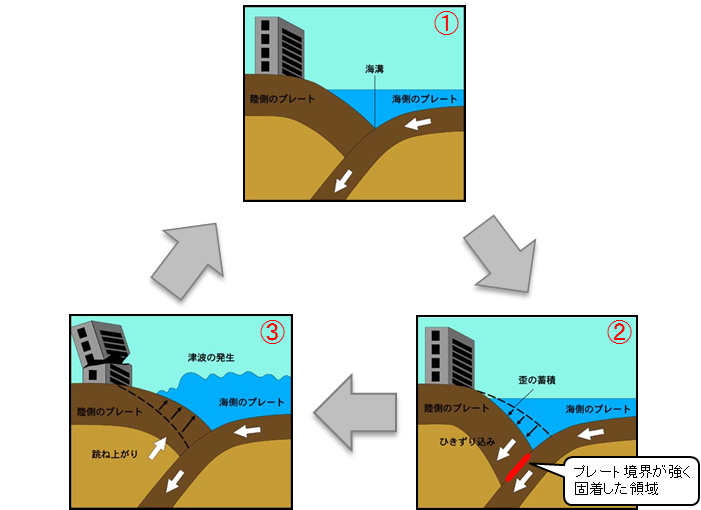

この南海トラフ沿いのプレート境界では、①海側のプレート(フィリピン海プレート)が陸側のプレート(ユーラシアプレート)の下に1年あたり数cmの速度で沈み込む。

②その際にプレートの境界が強く固着して、陸側のプレートが地下に引きずり込まれ、ひずみが蓄積される。

③陸側のプレートが引きずり込みに耐えられなくなり、限界に達して跳ね上がる。

この①~③のサイクルで発生する地震が「南海トラフ地震」になる。(図2)この流れは繰り返し行われるため、南海トラフ地震は繰り返し発生することになる。

(図2)南海トラフ地震の発生メカニズムの概念図(出典:気象庁HP)

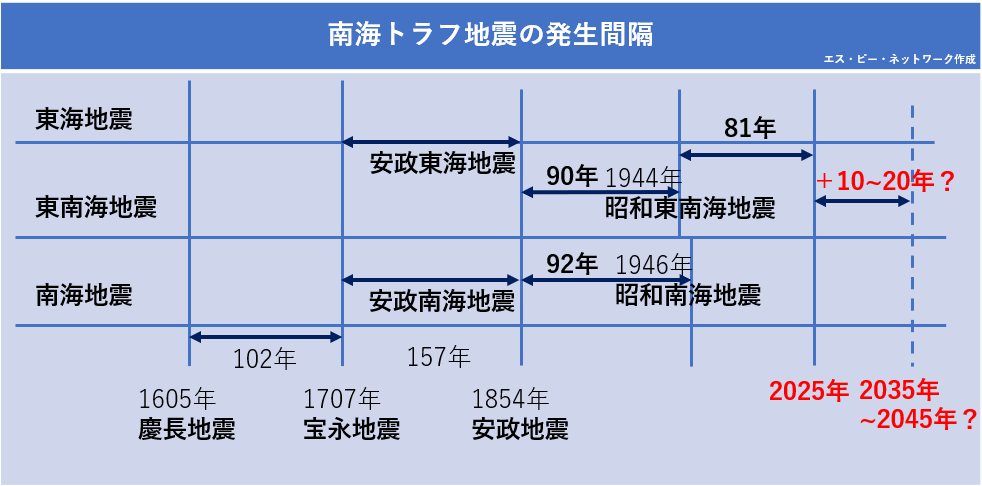

南海トラフ地震は、概ね90~150年間隔で繰り返し発生しており、近年では

- 1707年 宝永地震

- 1854年 安政東海地震、その32時間後に安政南海地震

- 1944年 昭和東南海地震

- 1946年 昭和南海地震

などが南海トラフ地震とされている。(図3)

南海トラフ地震が今後30年以内に発生する確率は、2013年に発表した際には「60%から70%」だった。その後2014年に「70%程度」、2018年に「70%から80%」と年々発生確率が上がり、今年2025年1月には「80%程度」まで引き上げられた。

前回の地震が発生してから約80年が経過しており、次の南海トラフ地震発生の可能性は年々高まっていると考えられているのがわかる。

(図3)近年の南海トラフ地震の発生間隔(エス・ピー・ネットワーク作成)

2.前回の検討と、これまでの防災対策の進捗と社会状況の変化

前回、2014年3月に策定された「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」では、関東から九州地方にわたる広い範囲で、強い揺れと津波が広域で発生すると想定され、最悪の場合で死者が約33万2千人、建物の全壊棟数約250万4千棟、全国的な生産・サービス活動への影響等で経済被害額が約169,5兆円にのぼる甚大な被害が発生すると報告がされた。

こうした報告を受けた政府は「今後10年間で死者数おおむね8割減少、全壊棟数おおむね5割減少」をかかげて住宅の耐震化、津波避難タワーや海岸堤防の整備、津波避難意識の向上や防災意識向上につながる訓練を推奨する等、様々な対策を進めてきた。

しかし、前回の想定から約10年が経過し、国内の社会情勢も変わりつつある。個人の生活面では、スマートフォンやキャッシュレス決済が広く普及し、リモートワークも社会に浸透するなど技術の進歩に伴い社会的なライフスタイルが変化してきた。また少子化による人口減少、高齢化はさらに進む一方で、外国人労働者や訪日の外国人観光客が増加し、要配慮者や多様な人々に災害情報をいかに伝えるかの重要性が上がっている。(図4)

防災対策に関しても、10年の技術の進歩とともに新たな対策が取られている。令和元年には住民の意識を高めて防災対応をイメージしやすいよう「南海トラフ地震臨時情報」を導入した。その一方でこの間発生した熊本地震(2016年)や能登半島地震(2024年)では災害関連死が問題としてクローズアップされ、教訓を得ることとともに改善を図るための取り組みが進められた。

(図4)防災対策の進捗と社会状況等の変化(出典:内閣府HP)

3.被害想定について~企業にはどのような影響が起きるか

これまでは南海トラフ地震における現在までの流れと、環境の変化について書いてきたが、ここからは、今回の被害想定ではどのような事が想定されているのか、企業にはどのような影響を及ぼすのかを書いていきたい。なお被害想定はあくまで想定であり、実際に南海トラフ地震が発生した際には、想定外は発生し想定どおりの被害しか起こるわけではないということに注意をする必要がある。

(1)人的被害

前回想定では、前述のとおり最大で約33万2千人が死亡するとされたが、今回の想定では最大で約29万8千人が死亡する想定となった。これまでの取り組みにより、若干の成果が見られたが、目標に掲げていた今後10年間で死者数のおおむね8割減少には大きく届かず、引き続き膨大な死者が発生すると想定されている。

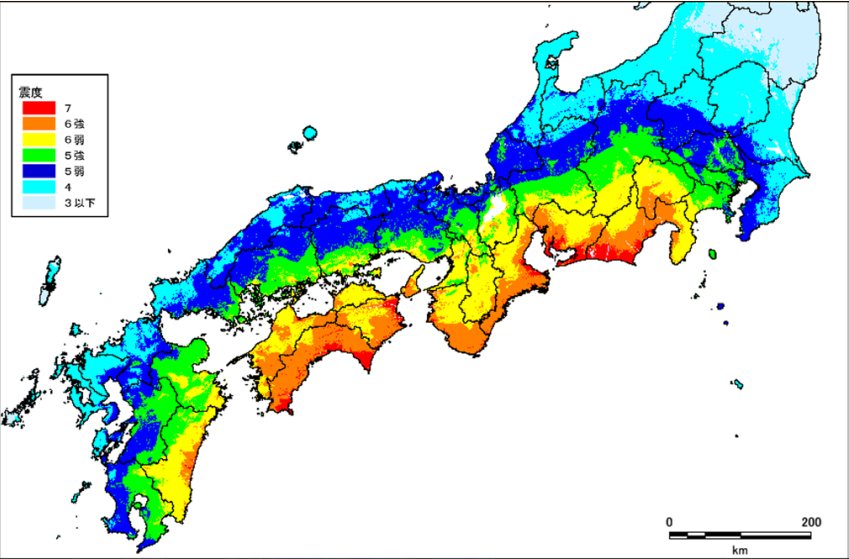

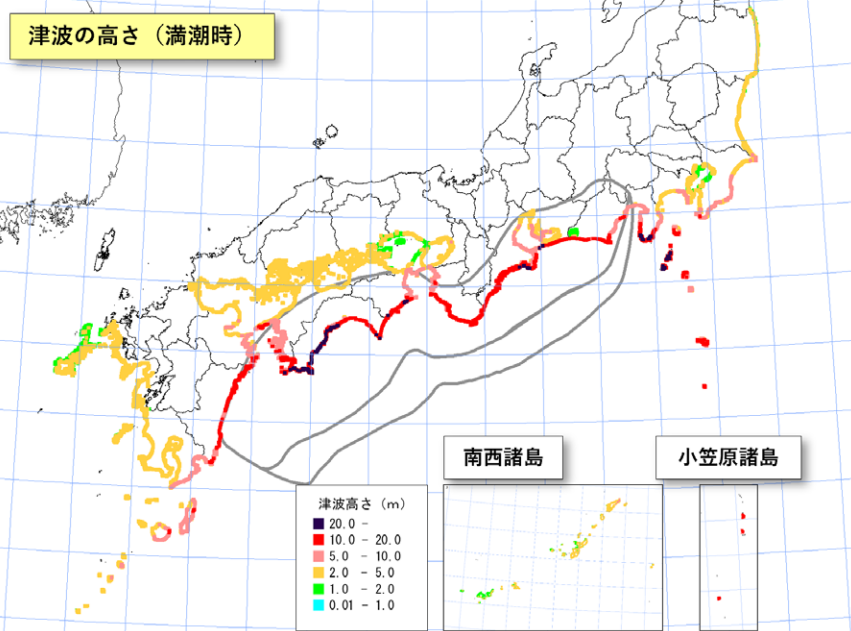

想定によると、前回想定の間に見直された新たな知見により、前回の想定よりも広範囲に浸水が発生するとされた結果、神奈川県から鹿児島県までの太平洋側の600市町村で震度6弱以上が発生し(図5)、福島県から沖縄県の太平洋側の広い範囲で高さ3メートル以上の津波が到達する(図6)とされた。震度6弱以上、または3メートル以上の津波が発生する市町村は31都府県の764市町村に及び、その面積は全国の約3割、人口では全国の約5割と日本広域で影響を及ぼすと考えられていることがわかる。

主に東日本大震災を契機としてBCPを策定したものの、様々な事情から策定からの更新を怠っている企業は多く、特に沿岸部に拠点や工場を持つ企業は、人命を第一に考えて避難計画やBCPなどを策定・見直しをしておく必要がある。

また、今回は災害関連死も上記死者数とは別に推計され、全国で最大5万2千人が死亡するとされている。南海トラフ地震の被災想定地域では観光も盛んであり、観光客が滞留することも考えられる。一度災害で助かった命を維持するために、企業としては帰宅困難者の滞留のため備蓄の確保や、インフラに被害を受けることで帰ることができない、地域に不慣れな観光客の受け入れのための対策などもBCPで検討して準備しておいてもらいたい。

下記については、以前取り上げた首都直下地震時の企業の一斉帰宅抑制に関する内容だが、基本的な考え方は似ているため参考にしてほしい。

参考

▼帰宅困難者等対策のガイドラインが改定。企業の注意点は?~帰宅困難者対策、分散帰宅について~

(図5)震度の最大値の分布(出典:内閣府HP)

(図6)全割れ全11ケースの最大包絡の津波高(出典:内閣府HP)

(2)経済被害

南海トラフ地震では、広範囲に地震や津波が発生する事で、全国的に生産・物流・サービス機能が低下することが想定されている。企業のオフィスや工場、住宅など資産等の直接被害による経済被害額は224兆9千億円、企業の倒産で失業者が増加するなどの生産・サービス低下の影響などが45兆4千億円にのぼる。(図7)東日本大震災の経済被害額は約20兆円とされており、南海トラフ地震がいかに甚大な被害を及ぼすか理解いただけるのではないだろうか。

津波や地震の被害にあう地域はもちろん、直接被害が起きない地域であっても全国に影響は波及する。例えば重要部品の生産工場や輸送する港湾が被災すればサプライチェーンは寸断されるため、企業は可能な限り事前に代替調達先を想定・確保しておく必要がある。また被災地にデータセンターがあれば離れていても企業の活動が停止、あるいは効率が大幅に低下してしまう。これらの内容は立地している自治体のハザードマップや地域防災計画で事前に想定することができるため、確認して備えておく事が重要だ。

(図7)南海トラフ地震被害想定の新旧対比表(出典:内閣府HP)

4.企業はどのような取り組みをするべきか

これだけの甚大な被害が日本全国で発生した場合、「自助・共助・公助」と言われているがその中の行政や国といった「公助」の力だけですべて対応することは実質不可能なのは理解いただけると思う。企業に限らず、大規模災害においては自分の命は自分で守るという心構えが必要だ。

企業がこういった大規模災害に対応するには、平時から南海トラフ地震に対するBCPを強化していくしかない。特に南海トラフ地震に関しては自社だけでなく、関連企業なども場合によっては対象とするなど広範囲で想定していかなければならない。インフラについても、広域で被害を受け復旧に時間がかかることが想定される。企業が災害時に経済活動を継続して、地域防災に貢献するためには、復旧を待ちながらも自分たちで最低限の非常用通信手段、電源、燃料、食料、といった備蓄を事前に用意することで業務再開に向け最低限の行動が取れるようにしておくことが重要だ。

実効性があるBCPを策定するために、普段から関係各所との連携も必要となる。工場などであれば本来来てもらう予定の修理業者も被災している可能性がある。そうした様々な内容を想定し関連企業ともいざ災害が起きたらどうするかについて検討を進めることでその実効性を高めることができる。

また、企業が被災地域にあった場合、代替的な拠点を設けることも重要である。例えば東京の場合、南海トラフ地震では震度5強の地震が発生すると想定されているが、壊滅的な被害は免れる。支社などの拠点がある場合は、被災した本社、本部に代わって現地の情報収集を行ったり支援物資を送ったりするなどの本部の代理機能をBCP内で持たせておく事も検討しておかないといけない。

5.おわりに

災害は、備えていても備えていなくても発生する。南海トラフ地震については「30年以内に80%程度」発生の可能性があり、これは30年後までは災害が発生しないという意味ではない。南海トラフ地震が発生するのは明日かもしれないし、来月かもしれない。その時には企業だけでなく一人ひとりがどれだけ備えてきたのか、どれだけとれるべき行動をとれるのかというのが重要になってくるのではないだろうか。

筆者は以前、防災関係の研究機関で業務をしていた事がある。その当時は「2035年には首都直下地震や南海トラフ地震といった国難級の災害が来ると想定されているため、そこに備えて研究を進めていかないといけない」という共通認識のもとで業務が行われていた。時折メディアが災害について取材に来る時、そのような話になるたびに「そんな直近に起きるという前提で進められている事は知らなかった」という答えが返ってきた。

普段から取材を行い、ある程度知識があるメディア関係者ですら南海トラフ地震に関する理解度は浅く、大手でもこういった認識なのかという危機感と、自分たちが上手く周知できていないのだという至らなさに反省をした。一方で、数えられる程度に少なかったが事前にしっかりと調べてきたメディア、記者の方はよくそこまで調べているとこちらが感心するくらい、熱心に調べ、頭に入れた状態で取材にきていたのが印象に残っている。

そうした方々はもちろん仕事として身に着けたという一面もあったと思うが、普段からアンテナを張り、情報収集に努めれば、一般の方でも既知情報だけで防災に精通することが出来るという良い事例だと筆者は考えている。知って、備えるという行動は誰でも出来る。ぜひ取り組んでもらいたい。

終わりに、もしも南海トラフ地震の被災地域で実情に沿った実践的なBCPを策定したい、作りたいが社内リソースが足りない、あるいは内部ですでに作成し取りまとめたものの、その実効性に不備はないかとお困り、お悩みの方がいればまず当社まで遠慮なくご相談ください。

内閣府(防災)

- 被害想定について(令和7年3月31日公表)

- 報告書について(令和7年3月31日公表)

三菱UFJ銀行