SPNの眼

総合研究部 研究員 奈須 恭子

1.はじめに

改正労働施策総合推進法が2025年6月に公布され [1]、カスタマーハラスメント(以下、「カスハラ」といいます。)を防止するために雇用管理上必要な措置を講じることが、事業主の義務となりました。マニュアル策定や研修の実施、相談体制の整備など従業員をカスハラから守るための対策だけでなく、従業員がカスハラを行わないための対策を講じることが義務付けられました。

カスハラ被害の実態の他、上記義務事項の対策状況などについて、当社では「カスタマーハラスメント実態調査」を行いました。(実態調査報告書はこちら)

2.調査概要

調査概要

| 調査名称 | カスタマーハラスメント実態調査 |

| 調査内容 | ・カスタマーハラスメントの被害、加害の実態 ・カスタマーハラスメントによる影響 ・企業のカスタマーハラスメント対策の取組み |

| 調査時期 | 2025年7月7日~8日 ※前回調査は2023年7月14日~16日に実施 |

| 調査対象者 | 全国の20代から60代の男女 営業・販売、一般事務、専門職、総務・人事、カスタマーサポート、顧客管理・品質管理、技術・設計、情報処理システム、生産・製造等でクレーム対応を行った経験のある会社員1030名 ※前回調査も上記と同じです |

| 調査手法 | インターネット |

| 調査協力会社 | 株式会社マクロミル |

※報告書内の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合があります。

本調査におけるクレーム・不当要求・カスハラの定義

クレームとは、正当な要求のことを指し、企業側の不注意や落ち度によって生じた損害や不利益について、顧客が原状回復や、補償、不利益の解消を求めることです。

不当要求とは、企業側に落ち度がないにもかかわらず金品等を要求する、または落ち度があっても暴行や脅迫など非常識な言動で要求を迫る行為のことです。(因縁、言いがかりともいいます)

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、職場環境が害されるほどのレベルの不当要求のことです。高圧的かつ長期間にわたって要求が繰り返されたり、暴行によって受傷したり、心身を病むほどの不当要求を指します。

注)上記の定義は当社独自のものです

3.調査結果

被害の実態

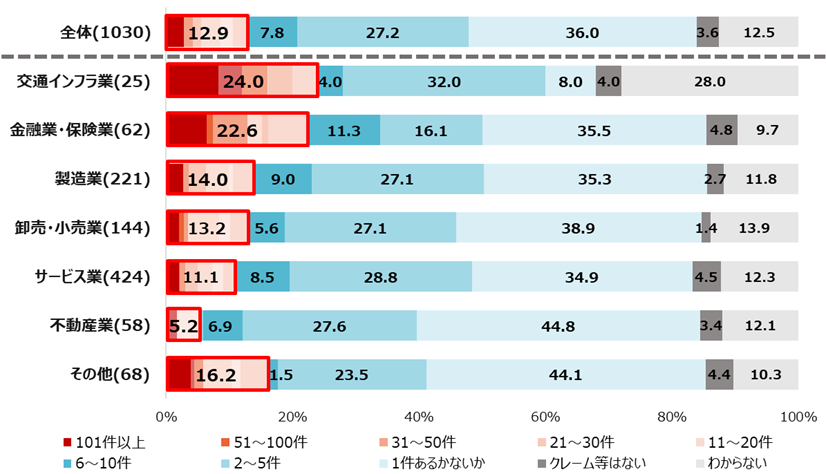

1ヵ月間に発生しているクレーム件数

1ヵ月間に発生しているクレーム件数について「1件あるかないか」(36.0%)が最も多い結果でした。赤枠部分の11件以上の合計は12.9%であり、その内最もクレーム件数の多い「101件以上」は2.8%でした。

業種別で「11件以上」が最も多かったのは、交通インフラ業(24.0%)であり、次いで金融業・保険業(22.6%)でした。

注)n数が20人に満たない業種は省略

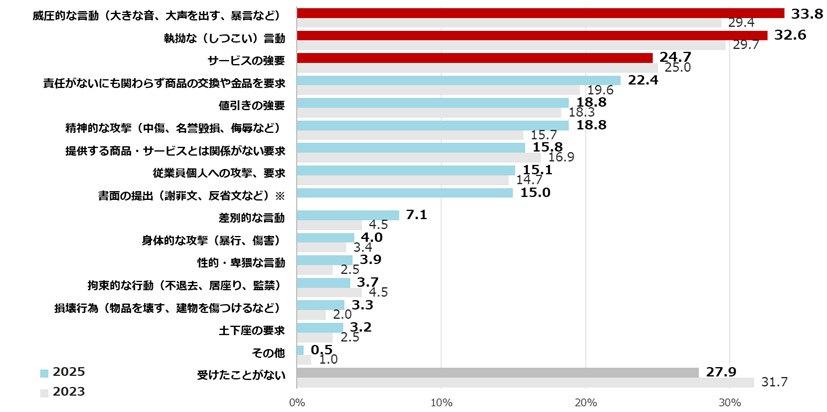

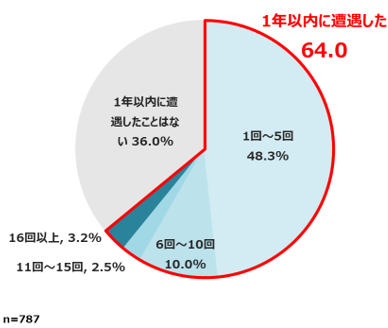

個人顧客、法人顧客から受けたカスハラ

個人顧客から受けた不当要求やカスハラの内容は「威圧的な言動」(33.8%)が最も多く、「執拗な言動」(32.6%)、「サービスの強要」(24.7%)が続き、上位三選択肢は前回調査と同様でした。

取引先など法人顧客から受けた不当要求やカスハラにおいても、「威圧的な言動」(16.7%)が最も多く、次いで「サービスの強要」(15.0%)、「値引きの強要」(13.9%)でした。

注)選択肢末尾「※」の選択肢は今回調査で新設

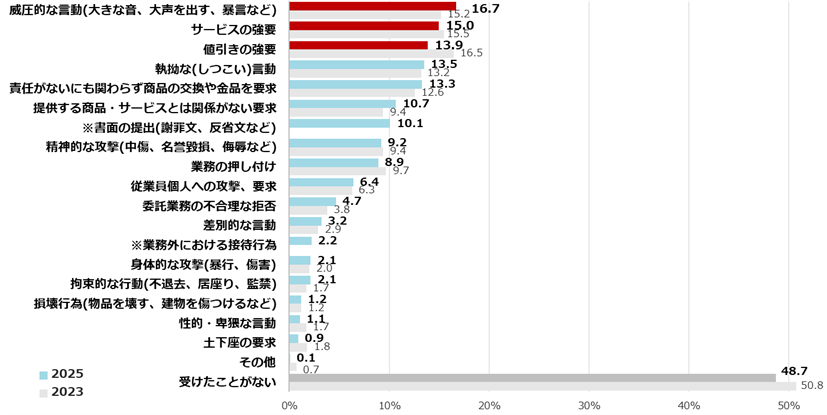

1年以内に遭遇した不当要求やカスハラの件数と、個人対応の内容

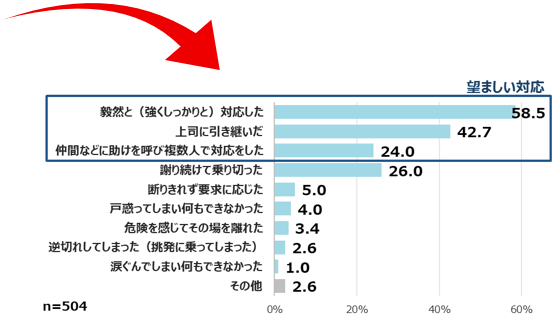

個人顧客または法人顧客からカスハラを受けたことがあると回答した787名(図-2.図-3.で「受けたことがない」以外を回答した方)のうち、504名(64.0%)が1年以内にカスハラや不当要求に遭遇したと回答しました。

1年以内に遭遇したと回答した方に、遭遇時に回答者が取った対応について聞いたところ、望ましい対応である「毅然と対応した」(58.5%)が最も多く、「上司に引き継いだ」(42.7%)が続きました。その他欄では一度対応を中断した、出入り禁止とした旨や、無視したなどの記述がありました。

カスハラの会社としての対応

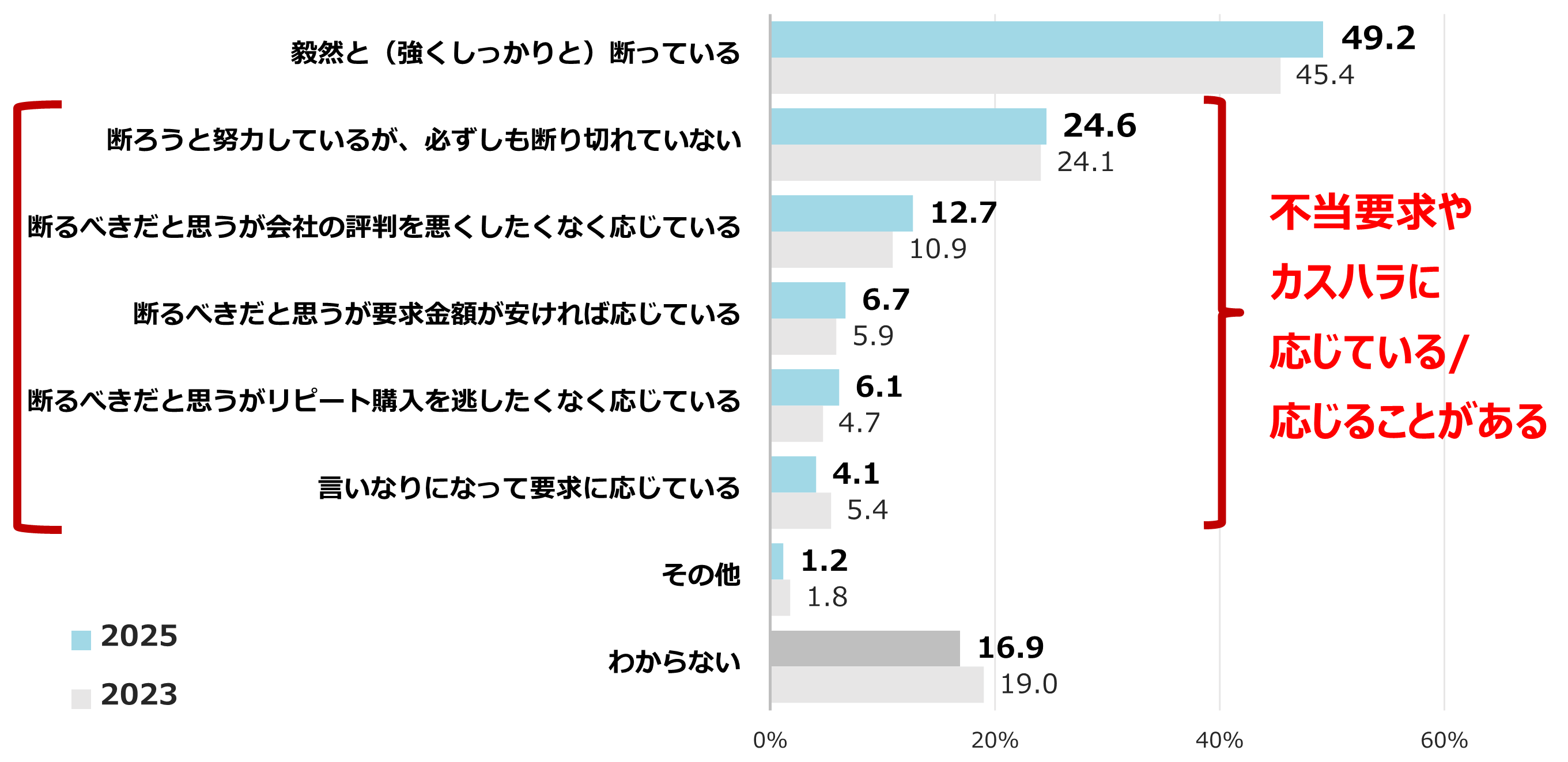

回答者が所属している会社では、不当要求やカスハラにどのような対応をすることが多いか聞いたところ、「毅然と断っている」(49.2%)が最も多く、図-5.と図-6.の通り、個人、会社対応のどちらも毅然とした対応を取っていることが多いと分かりました。

他方、「断ろうと努力しているが、必ずしも不当要求やカスハラを断り切れていない」(24.6%)、「断るべきだと思うが会社の評判を悪くしたくなく応じている」(12.7%)の回答もあり、前回調査と比較しても大きな改善傾向は見られませんでした。その他欄では弁護士を代理人とするなどの記載がありました。

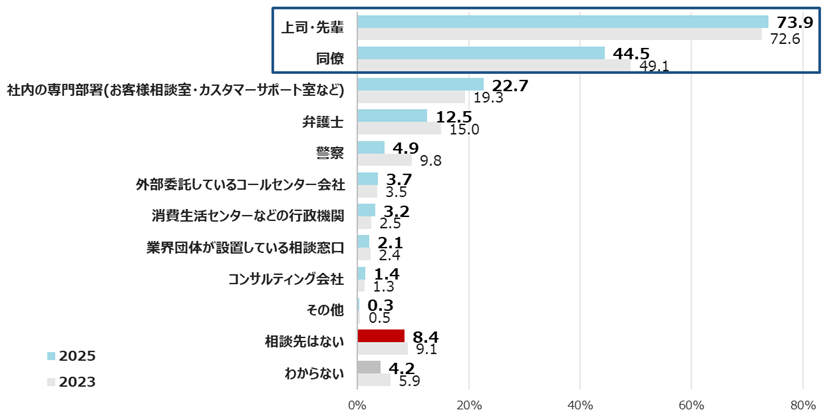

カスハラを受けた際の相談先

不当要求やカスハラを受けた際の相談先について、「上司・先輩」(73.9%)が最も多く、「同僚」(44.5%)が続きました。「相談先はない」(8.4%)は前回調査と横ばいでした。

企業への影響

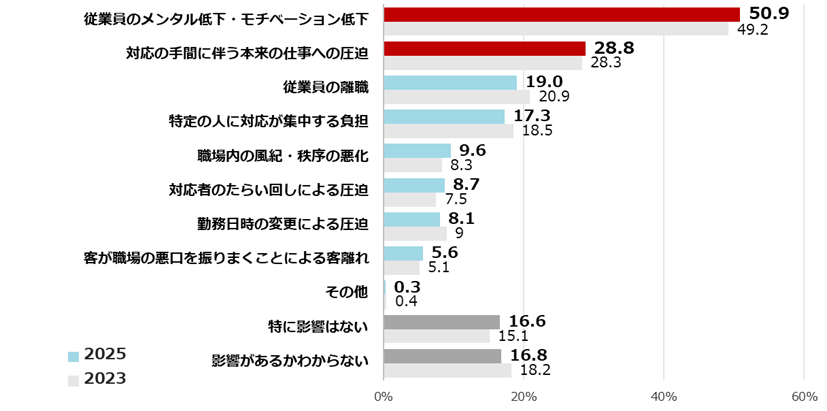

不当要求やカスハラに遭遇したことにより生じた影響は、前回調査同様「従業員のメンタル低下・モチベーション低下」(50.9%)が最も多く、「対応の手間に伴う本来の仕事への圧迫」(28.8%)が続きました。

精神的影響

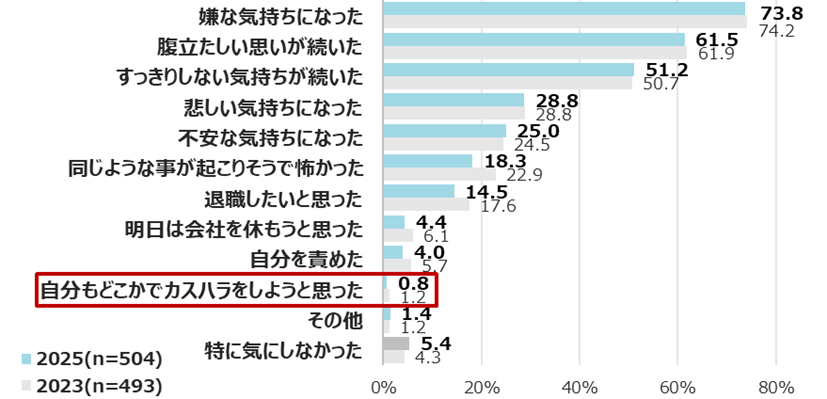

1年以内にカスハラや不当要求に遭遇したことがある回答者のうち、94.6%がカスハラを受けたことにより何らかの影響があったと回答しました(全体から「特に気にしなかった」を除いた数値)。

回答数は少ないものの、「自分もどこかでカスハラをしようと思った」(0.8%)との回答もあり、カスハラを受けたことにより、自身も加害をしようと考えた方もいると分かりました。

企業の対策について

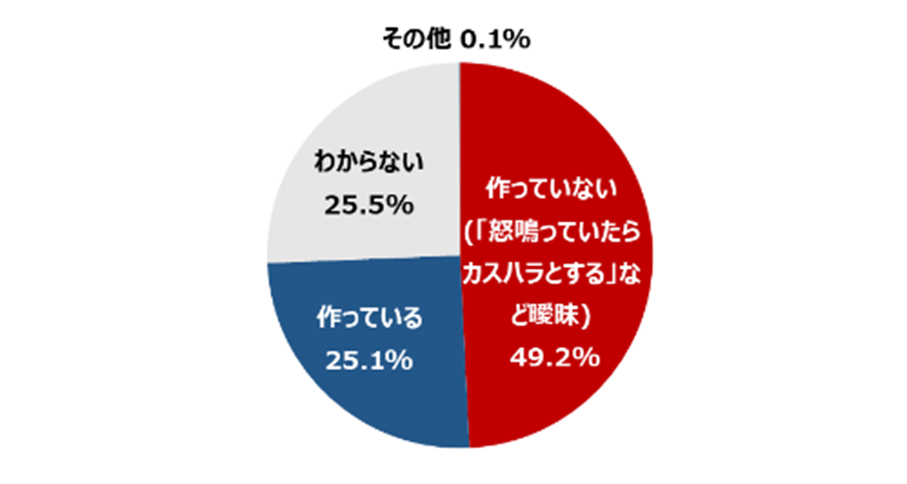

定義の策定

全体の49.2%が定義は未策定と回答し、約半数を占めました。

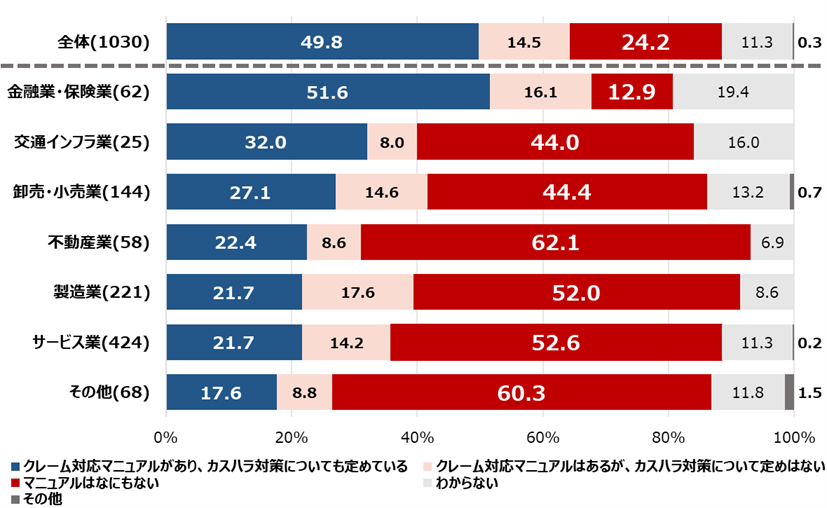

クレーム対応マニュアル、カスハラ対策の策定

全体の49.8%がクレーム対応マニュアルとカスハラ対策について策定済みと回答し、24.2%がマニュアルはなにもないと回答しました。

業種別では、金融業・保険業は半数以上(51.6%)が策定していると回答しましたが、それ以外の業種では2~3割程度にとどまりました。

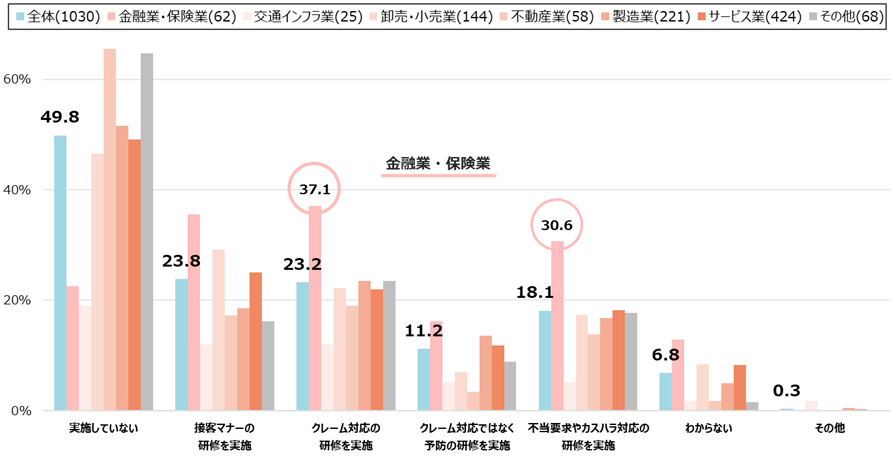

研修について

クレーム対応などの研修の実施について、全体では「実施していない」(49.8%)が最も多く、「接客マナーの研修を実施」(23.8%)が続きました。

業種別では金融業・保険業において「クレーム対応の研修を実施」(37.1%)、「不当要求やカスハラ対応の研修を実施」(30.6%)が他業種より突出して高い結果となりました。

カスハラ禁止の呼びかけ

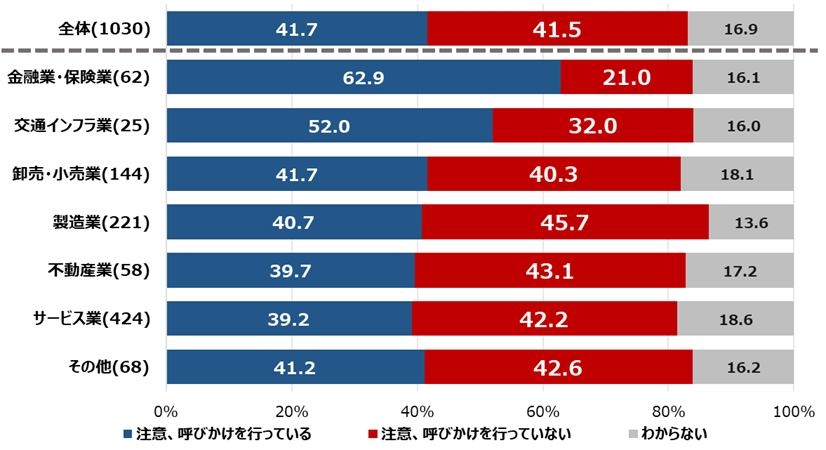

カスハラ加害の禁止について、全体では注意喚起や呼びかけを行っている(41.7%)と、行っていない(41.5%)がおおよそ同率でした。

業種別で呼びかけをしているとの回答が最も多かったのは金融業・保険業(62.9%)であり、交通インフラ業(52.0%)が続きました。

カスハラの加害状況

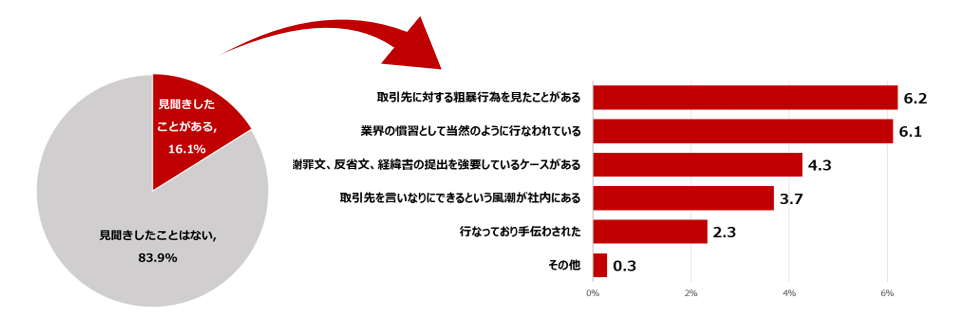

回答日の一年以内に期間を限定し、同僚や上司による取引先、飲食店など社外の事業者に対するカスハラを見聞きしたことがあるか聞いたところ、「ある」が16.1%でした。

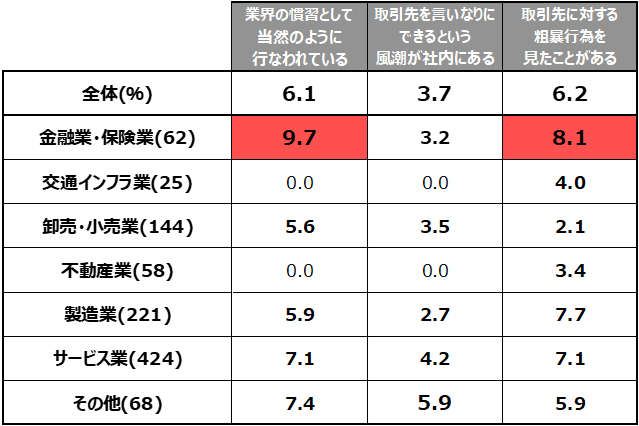

加害内容について、社風として加害を行っている傾向がある旨と、取引先に対して行っている旨の項目に絞り、業種別に集計したところ「業界の慣習として当然のように行われている」と「取引先に対する粗暴行為を見たことがある」の二項目において金融業・保険業が最も多い結果でした。

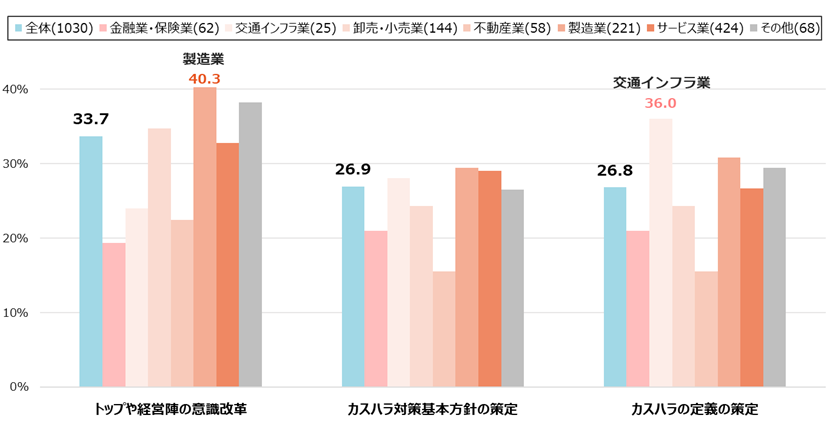

会社の課題

回答者が感じる会社の課題では、前回調査と同様「トップや経営層の意識改革」(33.7%)が最も多く、「カスハラ対策基本方針の策定」(26.9%)、「カスハラ定義の策定」(26.8%)が続きました。前回調査と比較し、基本方針の策定を求める回答は6.8ポイント、定義策定は7.0ポイント増加し、「特に課題は感じていない」は3.9ポイント減少しました。

注)選択肢末尾「※」の選択肢は今回調査で新設

上位三選択肢を業種別に見ると、製造業で「トップや経営層の意識改革」(40.3%)を求める回答が多く、「カスハラの定義の策定」(36.0%)は交通インフラ業で多い結果でした。

4.調査結果から得られた考察

調査結果から、依然としてカスハラの被害は発生しており、企業や従業員に与える影響は深刻であることが明らかになりました。

カスハラについての認知が進んだことにより、回答が増加したとも考えられますが、図-2.個人顧客から受けたカスハラ、図-3.法人顧客から受けたカスハラの結果の通り、前回調査から「(不当要求やカスハラを)受けたことはない」の回答が減少し、受けた内容についての回答が増加しました。また、図-6.カスハラ遭遇時の会社の対応では「断ろうと努力しているが、必ずしも不当要求やカスハラを断り切れていない」が24.6%あり、要求に応じている実態も明らかになりました。不当要求やカスハラを毅然と断るためには、組織としてカスハラの定義や業務実態に沿ったマニュアルを策定し、対応の進め方を統一した上で従業員に周知、教育することが必要です。

カスハラによる被害だけでなく、図-14.カスハラ加害の見聞きの有無とその内容の結果から、加害の実態も明らかになりました。マニュアル策定や研修の実施など予防措置だけでなく、就業時間外を含め従業員にカスハラをしないよう、カスハラの加害はコンプライアンスに関わる問題や重大なリスクにつながる恐れがあると、注意喚起することも重要です。また、個人顧客からのカスハラだけでなく、法人間のカスハラも問題となることが多いため、大企業や親会社では中小企業や子会社に対し、契約にない業務依頼や値引きの要求などはしてはならないと従業員へ周知、教育を行うことが必要です。特に子会社などの取引先に対し、不当要求やカスハラに該当する行為が常態化している場合は、「今まで問題になっていないから」、「業界の慣習だから」などと黙認することなく、カスハラを許さない企業姿勢を明確にし、従業員にもカスハラをしてはいけないことを周知することが肝要です。

尚、これらの行為はカスハラのみならず、独占禁止法や下請法違反となる可能性があり [2]、特に下請法は改正法が2026年1月に施行され [3]、適用対象の拡大や、禁止行為の追加があるため、カスハラ禁止と合わせて注意喚起することが望ましいでしょう。

カスハラはパワハラやセクハラと異なり社内での解決が難しく、被害の発生を防ぐ取組みがより重要になります。また、親会社から子会社へのカスハラがあったビッグモーター [4]、社外の取引先(出演者)から従業員への不適切な行為(カスハラ含む)があったフジテレビ [5]など、取引先が関与するカスハラは企業の経営を脅かすほどの大きな問題に発展することもあります。

図-6.会社の対応や、図-16.会社の課題の結果から分かるように、従業員は会社の対応や対策の不十分さをよく見ています。事業主は、自社にとって必要な対策を見極め、従業員がどのような被害を受けているか、取引先に対し無理な要求をしていないか、または応じている実態はないかを調査し、適切な対策を講じることが求められます。

参考文献

- 厚生労働省.令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について. 概要資料. (オンライン) (引用日: 2025年8月28日)

- 中小企業庁.合理的な理由なく、価格低減を要請していませんか? (オンライン) (引用日: 2025年8月28日)

- 公正取引委員会.中小受託取引適正化法(取適法)関係. 取適法リーフレット. (オンライン) (引用日: 2025年8月28日)

- 株式会社WECARS.調査報告書. (オンライン) 2025年8月28日

- 株式会社フジテレビジョン.調査報告書(公表版). (オンライン) 2025年8月28日