天災は、忘れぬうちにやってくる!これから始めるBCP

総合研究部 専門研究員 大越 聡

1923年9月1日に関東大震災が発生したことから、9月1日は政府によって「防災の日」に指定されている。そのため9月に防災訓練などを実施する企業も多いことだろう。一方で、訓練の内容がマンネリ化してしまい、頭を抱えている担当者も多いのではないだろうか。本稿では、従業員が主体的に訓練に参加することのできるワークショップ形式の訓練を5つ紹介してみたい。

1.災害が発生したら何が起こるかを想像する「目黒巻き」

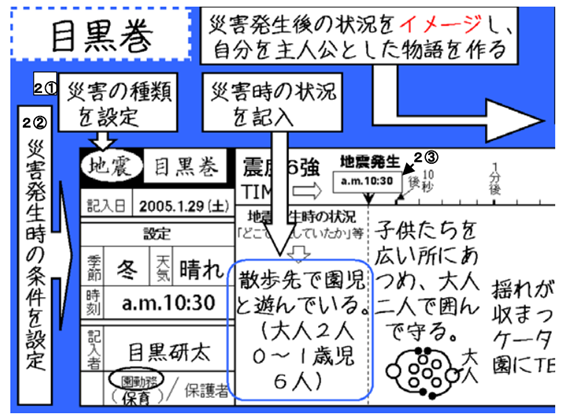

東京大学教授の目黒公郎教授が考案した「目黒巻き」は、子供から大人まで楽しめる、災害時の状況を自分自身の問題としてイメージすることのできる初級者向けのトレーニングツールだ。

図1(出典:目黒巻きとは/東京大学ホームページ)

図1(出典:目黒巻きとは/東京大学ホームページ)

▼目黒巻きとは

まず、上記のサイトから記入用紙をダウンロードし、4枚の用紙を横につなげてみよう。完成形が巻物のようになることから、「目黒巻き」と呼ばれている。記入用紙ができたら、災害の種類を決めて1枚目の「目黒巻」の題の左欄に書き込む。「地震」や「火事」、「台風」、「不審者の侵入」など、様々な災害を設定できる。「地震」の場合は震度を設定したり、「火事」の場合はどこが火元かを設定したりして、災害のイメージがはっきりするまで設定を詳しくすると良いだろう。その場合、題の横の余白に補足メモを書いておく。

次に、発生時刻や季節、天気といった条件を設定して記入する。決めた発生時刻に合わせて、時間軸の経過時間を設定していく。あとで物語を記入する際の目安なので、カッコにあまりこだわらず、物語が書きやすいように書き込んでいくとよいだろう。

その後は、時系列に沿って災害発生してから何が起こるかを「自分が主人公」になったつもりで記入していく。「災害が発生した時に自分がどこにいて、何をしているか」から始まり、地震が発生した後はどのようなことが発生するか。災害発生から1日後、2日後、3日後と進行し、さらには一年後にはどうなっていくのか。「自分が主人公」になり、1つの物語を手帳に書き込むように記載していくことで、災害発生後をイメージするのが目的だ。

もちろん、1人でも作成することができるが4~5人のグループに分かれて話し合いながら作成することも効果的だ。「こんな時にどうすればいいだろう?」と思ったら、周りに知恵を求めてもよいだろう。家族で実施することもできるので、ぜひ一度試してみてほしい。

2.水害に対し、災害発生前に何ができるかを考える「マイタイムライン」

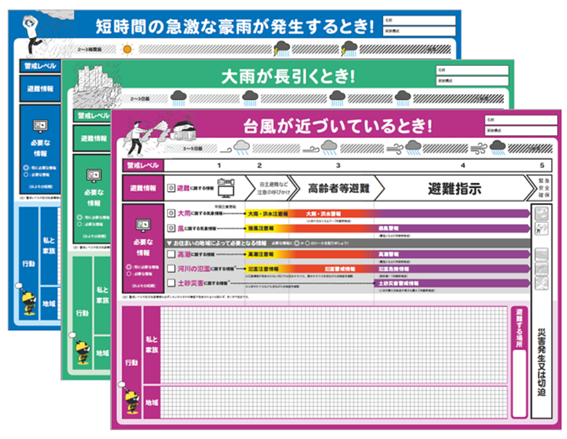

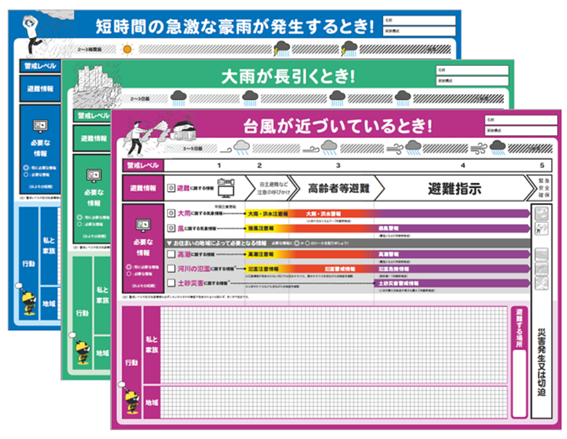

「目黒巻き」が災害発生後をイメージするトレーニングだとしたら、東京都が公開している「マイタイムライン」は、水害に備えて「災害が発生する前に何をしたらよいか」を考えるトレーニングだ。

(出典:タイムライン/国土交通省 HP)

(出典:タイムライン/国土交通省 HP)

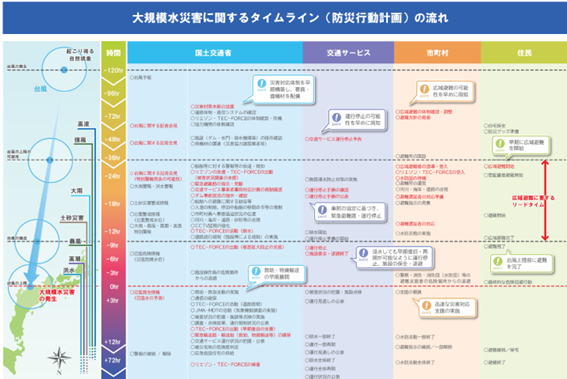

「タイムライン」とはもともと米国でハリケーン対策として考案されたもので、台風などの水害のように事前にある程度予想ができる災害について、防災関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共有した上で、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目し、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画で、事前防災行動計画ともいう。政府では、上の図のように台風が発生する 72 時間前から国土交通省、交通サービス、市町村、住民がどのような行動をとるか事前に行動計画を立てている。

この事前防災行動計画の考え方を住民1人ひとりに考えてもらうよう発案されたのが「マイタイムライン」だ。現在は国土交通省や東京都が作成の仕方を詳しく解説した資料を公開している。

▼「マイタイムライン」/国土交通省 HP

▼「東京マイタイムライン」/東京都HP

基本的なマイタイムラインの検討手順は次の通りだ。まずは自治体などが発行する「洪水ハザードマップ」などを用いて、居住地などの自ら関係する水害リスクを「知る」ことからはじまる。次に気象情報等により台風が来ることが予測できる時にはその時間や警戒レベルに合わせ、自分や家族がどの段階で何をするかを検討する。例えば台風が近づいている時には「おじいちゃん、おばあちゃんに連絡をする」など身近で具体的な話を書き込むほうが、より臨場感が出るだろう。こちらもグループで話し合いをしたり、家族で話し合いをしたりしながら作成していくとより効果的だ。

(出典:「東京マイタイムライン」/東京都HP)

(出典:「東京マイタイムライン」/東京都HP)

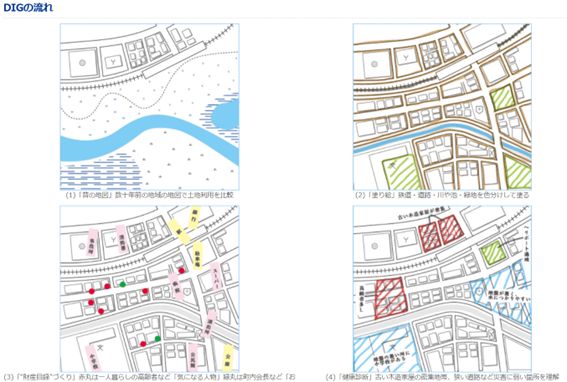

3.「DIG」(Disaster Imagination game/災害想像力ゲーム)

こちらは前述したものよりも少し上級編で、主に災害対策本部などの図上訓練に使われることが多い。もとは消防庁などで考案され、地域を守るために開発されたものだ。

▼地域防災の実践 災害図上訓練DIG

本来のDIGでは、まず町の地図を広げ、その上に災害時にどのようなことが発生するか過去の災害資料やハザードマップを参考に書き込んでいくことで「町のつくり」を理解する。その上で現在ある資機材や防災倉庫の場所、災害時に役立つ人物などを把握し、災害が発生したら実際にどのように消防団員が行動するかをイメージするものだ。この手法は実は工場などの災害対応図上訓練にも活用することができる。まず自社の工場の図面を広げ、浸水エリアや危険物質の場所、工場設備のなかで守るべき優先順位などを書き込むことで、災害時には自衛消防隊などが具体的にどうすれば工場の被害を低減することができるのか検討してみることができる。

(出典:「リスクが見えれば、なすべきことも見えてくる災害図上訓練「DIG」をしてみよう!」/内閣府防災HP)

(出典:「リスクが見えれば、なすべきことも見えてくる災害図上訓練「DIG」をしてみよう!」/内閣府防災HP)

実施のコツは、「なるべく大きな地図を用意する」ことだ。できればA0版の特大の地図を用意し、全員で俯瞰して災害の状況や資機材の状況を確認することで新たな「気づき」が生まれるだろう。

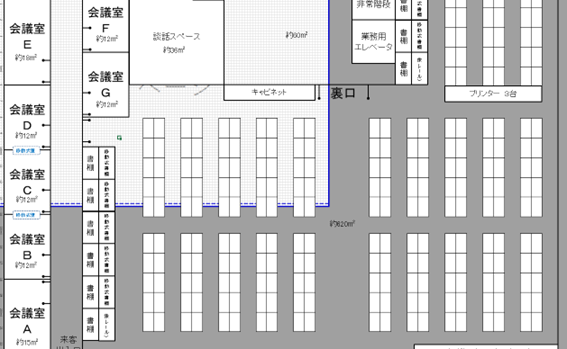

4.帰宅困難者支援施設運営ゲーム

こちらも災害対策本部向けの図上訓練の1つで、東京大学の廣井悠教授らによって考案されたもの。もともとは静岡県で開発されたHUG(避難所運営ゲーム)が参考となっているが、それをさらに企業向けにアレンジし、企業が帰宅困難者に対してどのように対応してゆけばよいのか、イメージ力を高めることができる内容となっている。

▼帰宅困難者対策/東京大学大学院 都市情報・安全システム研究室

(出典:KUGフロアマップ)

(出典:KUGフロアマップ)

企業の帰宅困難者対策として、従業員が3日間留まれる備蓄をしている企業は多いだろう。しかし、本当に備蓄しているだけでよいのだろうか。例えば数百人規模が社内に滞在する企業であれば、備蓄を配布するだけでも大きな労力がかかることは想像に難くないだろう。まず備蓄を配布する担当者を決め、備蓄配布場所を決める。誰に備蓄が配布したかが分かるように帰宅困難者の名前が入ったリストも必要だろう。また、会社に宿泊するためには従業員がどこに居住するかのゾーニングも決めなくてはいけない。例えば男女は別のフロアにすることや、負傷者に対する救護所設営、風邪などの罹患者の隔離ゾーンや会社から重要事項を伝達するための集合場所や掲示板の設置など、考えなければいけないことは枚挙にいとまがない。上記のような自社のフロアマップを用意し、実際に帰宅困難者対応を検討してみると「今から決めておかなければいけないこと」が想像できるのではないだろうか。

また、ワークショップのツールの中には「イベントカード」が用意されており、

- 品質保証部品質保証課の○○さん(社員番号267)から質問です。「人工透析を受けています。24時間以内に透析を受ける必要があるのですが、近隣に人工透析を受けられる病院はありませんか」

- 市内の木造住宅密集地で大規模火災が発生しています。延焼が広範囲にわたり、消火の目途は立っていません。

営業部営業3課の○○さん(社員番号198)と品質保証部顧客サポート課の○○さん(社員番号290)から要望です。「3歳の子供を預けている保育園と連絡がとれないので帰宅したい」

など、社員から実際にありそうな問い合わせが多く記載されている。対策本部ではそれに対しどのように対応すべきかを検討することで、帰宅困難者施設運営がどのようなものかを疑似体験することができる。こちらも少し上級者向けとなるが、ぜひ一度体験していただきたい。

5.災害時の状況判断をトレーニングする「クロスロード」

最後にご紹介するのは、阪神・淡路大震災の教訓をもとに京都大学の矢守克也教授らが開発した「クロスロード」だ。「クロスロード」とは、「重大な分かれ道」、「人生の岐路」の意味。ワークショップでは、参加者は1つの問題に対してA・Bの2択でどちらか一方を決断しなければいけない。しかし災害対応では過去の前例が通用しなかったり、どちらに決断してもデメリットが生まれてしまったりする難しい状況判断に迫られる。「災害対応に正解はない」といったほうがもしかしたら正しいのかもしれない。多数派の意見が正しいとも限らないため、「一人だけの意見を言った人が勝ち」などゲーム要素を取り入れたやり方もある。では実際に、阪神・淡路大震災で発生した事案をヒントに開発された問題を見てみよう。

問題:あなたは食糧担当の市職員です。

被災から数時間。避難所には3000人が避難しているとの確かな情報が得られた。現時点で確保できた食糧は2000食。以降の見通しは、今のところなし。まず2000食を配る?

YES の意見

お年寄りや病気の方、子どもに先に配り、体力のある人は我慢すればよい。

畑などがあるなら、そこから食糧を借りてきて、3000人分に増やしてから配る。

先着順で食糧を配布し、配れなかった人には、「次回の食糧配布優先カード」を配る。

NO の意見

行政には常に公平性が求められるので、全員分揃うまでは配ることができない。

この段階で食糧を配布するためには優先順位を決めなければならない。その基準をどこに置くかが難しい。

誰かに先に配ると、どんな理由があるとしても必ず文句がでる。

食糧が次回、何時に届くか分からない状態で、特定の人にだけ配ることはできない。

実際に阪神・淡路大震災では「公平性」の面から「1人に1個、配れる数を確保するまで配布しない」と決めた結果、食糧を腐らせた自治体もあったという。老人と子どもにのみ先に配るという決断をした自治体もあった。

例えばあなたの会社の工場のある地域が被災した時に、周辺住民が「工場内に避難させてほしい」と言ってきたらあなたの会社はどうするだろうか。受け入れても、受け入れなくても後々さまざまな問題が発生することが想像できるだろう。

以上、防災の日に向けて5つのワークショップをご紹介した。「災害対応はイマジネーションが大事」とよく言われる。災害が発生したらどのようなことが起こるのか、難しい状況判断を迫られたときにはどのように対応するべきなのか。まずは簡単なところからでよいので少しずつ従業員の防災意識を高め、来るべき災害に備えていただきたい。

(了)