危機管理トピックス

更新日:2025年7月14日 新着15記事

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁

- インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引による被害が急増しています

- 「国内外におけるサステナビリティ投資の実態等に関する調査」最終報告書の公表について

- 政府方針における金融庁関連の施策

- 「NISAに関する有識者会議」(第3回)議事次第

厚生労働省

- 令和5年度喫煙環境に関する実態調査の概況

- 「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」を公表します

総務省

- オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会(第6回)

- 令和7年「情報通信に関する現状報告」 (令和7年版情報通信白書)の公表

- デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会(第34回)配付資料

国土交通省

- これからも自動車を安心・安全に使用できる社会に向けて~時代に合わせた整備事業規制のアップデート~

- 令和6年度は85%以上で月単位の週休2日を達成!~営繕工事における「週休2日促進工事」の取組状況について~

- 「標準的運賃」に係る実態調査結果の公表~「標準的運賃」の浸透・活用状況等について調査を実施~

~NEW~

警察庁 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集等について

- 背景

- 「骨太方針2025」等において、「外免切替手続について住所確認や知識・技能確認の審査内容を厳格化」が求められている。

- 基本的なルールを理解していない外免切替により免許を取得した外国人による交通事故が発生。

- 海外では免許取得時に一定の居住・在留が求められている中、日本では当該要件がなく、観光客等が免許を取得。

- 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集

- 意見募集期間

- 令和7年7月11日(金)から同年8月9日(土)まで(30日間)

- 内容

- 外国人で住民基本台帳法の適用を受けない者については、従来、旅券等の提示で免許証を取得できた手続を改め、運転免許の申請時に、

- 外務省が発行する身分証明書又は権限がある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定める書類の提示

- 公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類の添付を求めることとする。

- 外国人については、免許証の更新時に、在留カード、特別永住者証明書、住民票の写し又は上記の書類の提示を求める

- 国外転出中の日本国籍を有する者については、運転免許の申請時等に、戸籍謄本等及び住所を確かめるに足りる書類の添付を求めることとする。

- その他所要の改正を行う。

- 施行期日

- 令和7年10月1日

- 意見募集期間

- 知識確認及び技能確認の厳格化を図るための措置(通達の発出)

- 内容

- 運転に必要な知識の確認について、イラスト問題10問、審査基準70パーセント以上とする現状を改め、イラストの問題を廃止し、問題数50問とするほか、審査基準を新規免許取得時と同様の90パーセント以上に引き上げる。

- 運転に必要な技能の確認について、横断歩道の通過等の課題を追加するとともに、新規免許取得時と同様に、審査基準についても、合図不履行や右左折方法違反等の採点を厳格化する。

- 開始期日

- 令和7年10月1日

- 内容

~NEW~

内閣府 第465回 消費者委員会本会議

▼ 【資料2-2】 消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会報告書(概要)

- 強い個人が他者からの干渉を受けることなく、自由に意思決定をし行動していくことで、幸福な社会状態になるという近代法的な考え方からの根本的な転換

- 格差是正に加え、消費者ならば誰しもが多様な脆弱性を有するという認識を消費者法制度の基礎に置くことで、消費者が安心して安全に取引に関わることができる環境を整備

- 根本的な考え方の転換を基軸として、既存の枠組みに捉われず、抜本的かつ網羅的に消費者法制度のパラダイムシフトを進める

- 多様な「消費者の脆弱性」に対応した消費者法制度の基本理念の刷新

- 意識改革を通じて様々な関係主体が各々の役割を果たすことで健全な市場を共創・協働

- アテンション・エコノミーなど取引の在り方の変容を受けた規律対象・射程の変革

- 消費者契約法を中心に、既存の枠組みに捉われることなく、消費者法制度を抜本的に再編・拡充

- 消費者が関わる取引を幅広く規律する消費者取引全体の法制度の在り方

- 超高齢化やデジタル化の進展等に伴い、消費者を取り巻く環境が日々大きく変化している現代において、従前の消費者法制度では消費者取引の安心・安全を十全に実現するのは困難

- こうした現状を打破するために、「消費者の脆弱性」への対策を基軸とした消費者法制度のパラダイムシフトにより、消費者が安心して安全に取引に関わることができる環境、優良な事業活動が選ばれる健全な市場を実現していく

- 生活者たる個人ゆえに「弱さ」を有する消費者が、そのような弱さを持たない事業者と相対することを念頭に、法介入の契機・根拠として、「消費者の脆弱性」を正面から捉えていく

- 選択の実質性を保護するアプローチを基盤とし、結果としての幸福を保護するアプローチについては介入の必要性や許容範囲を慎重に見極めつつ、制度の設計を検討

- 選択の実質性を保護するアプローチ

- 他者との適切な関係性の中で、自らの価値観に基づく「自分自身の選択」であると納得できるような「自律」的な決定が可能となること(関係的自律)を保障

- 結果としての幸福を保護するアプローチ

- 一定の脆弱性があることで深刻な許容し難い結果に陥ることを回避

- インターネットの普及による情報過多社会では、人々が払える関心・注目・注意・認知コスト(アテンション)や消費時間が情報量に対して圧倒的に希少となるため、これらが経済的価値を持って取引されている(アテンション・エコノミー)

- 選択の実質性を保護するアプローチ

- 個人が生活空間全般で取引にさらされる状況となっている

- 「消費者」の捉え方

- 従来、消費者法制度において「消費者」は、事業者との対比において、事業として活動するのでない自然人として捉えられてきた

- 生活領域における非事業的な活動として、事業者との間であるいは事業者を介して金銭や物・サービス、情報、時間、アテンションをやりとりしている者

- 「消費」の捉え方

- 「費やす」 = 原義としての消費

- 「購入」 = (原義の)消費をするためのものを「購入」する消費

- 「消費者取引」の捉え方

- 情報、時間、アテンションという「原材料」を提供

- 影響を十分に認識・理解・納得できていない

- 利用される範囲等に不安

- 提供すること自体の認識 がないまま提供

- 規律を考える視点

- このような新たな取引においても消費者が安心・安全に取引に関わるための環境整備の在り方を検討

- 情報、時間、アテンションにかかる「自律性の侵害」「収奪される問題」「信頼の毀損」 これらを消費者被害と捉えた場合の法制度の在り方を検討

- 消費者が安心して安全に取引できる環境を整備し、取引の健全性や信頼を確保するという観点に加えて、

- 自律的な意思決定の確保や人格的価値、生活者としての観点も踏まえ、規律を整理していくことが必要

- 「消費者」の捉え方

- デジタル化による技術の進展が消費者の関わる取引環境に与える影響についての基本的な考え方

- 消費者取引のデジタル化は、消費者にとって、取引への参画を容易にし、様々な面で利便性の向上をもたらす一方で、従来にはなかった様々なリスクも発生

- デジタル技術の発展には、正負の両側面があるところ、現状においては、負の側面としてのリスクを社会がどこまで引き受けるのかが必ずしも定まらないまま、技術の発展が進んでいる状況

- 消費者取引のデジタル化に関して、生活の利便性向上や社会的課題の解決等の技術発展の目的との関係で、社会としてどこまでのリスクを引き受け、ガバナンスを及ぼしていくべきなのかという問題に対して、消費者法制度が役割を果たしていくことが重要

- 主体

- 売り手となる取引主体が多様化

- 情報・広告、取引の場、決済手段の各提供者等が多層的に関わり、取引関係が多様化・複雑化

- 新しい業態は業界団体の形成やそれによる規律手法が困難に

- 時間

- 即時取引が可能に

- 生活時間と取引時間との境界が曖昧に消費者が単独で情報を十分に吟味し、判断することが困難

- 場所

- 隔地間・越境取引が普遍化

- 取引関係者の素性や商品の状態等の直接確認が困難

- 周囲の第三者のチェック、サポートが効きにくい側面

- 客体・取引対象

- (無体の)情報が取引対象に

- アテンション・エコノミーの拡大

- 「アーキテクチャーの権力」を強力に行使して取引環境を設計

- 消費者の行動を現実の取引空間と比較してより効果的・無限定的に誘導することが可能に

- 主体

- デジタル取引について、リアル取引と(次元の)異なる規律が必要となる場面、規律が整備されていない場面の整理

- ダークパターンの拡大

- 消費者が気付かない間に不利な判断・意思決定をするよう誘導する、いわゆるダークパターン(ダーク・コマーシャル・パターン)の拡大

- 消費者の取引環境の個別化との関係

- 価格や広告を多層化して商品やサービスの販売の促進を図る

- 「レコメンデーション」「ターゲティング広告」「パーソナライズド・プライシング」 それらを用いた搾取や不公正な取引が不健全

- 透明性に関する問題(個別化されたものなのか判然としない等)への対応等も課題

- 事業者の多層化との関係、技術の進展等の下で法制度が果たすべき役割

- 事業者側が取引環境を設計することが可能という特徴を踏まえた対応

- 取引基盤提供者(プラットフォーム提供事業者、決済機能提供事業者、情報・広告のプラットフォーム提供事業者)が重要な役割を果たし、事業者が多層的に関わることを踏まえた対応

- デジタル取引の急激な環境変化に対応するためには、対症療法的な手法に限らず、包括的な視野に立った適切な規律の在り方を検討することも重要

- 消費者のエンパワーメントのための技術活用について、実効性・信頼性も踏まえた検討も重要

- 消費者のデジタル化への対応力向上と消費者団体を始めとする多様な団体の役割

- ダークパターンの拡大

- ハードロー的手法とソフトロー的手法、民事・行政・刑事法規定など種々の手法をコーディネートした実効性の高い規律の在り方

- 消費者法制度によって、多様な脆弱性を有する消費者が安心して安全に取引に関わることができる環境を整備することは、優良な事業活動が選ばれる健全な市場を実現していくことと表裏一体であるという認識が広く共有される必要

- 消費者取引の当事者である消費者、事業者を始め、様々な関係主体が共創主体としての意識を高め、それぞれの役割を果たすことによって、自己実現(多様性)と他者への配慮(調和)が図られる環境が実現されることが重要

- 上記のような認識は、消費者法制度の設計の場面においても基礎に置かれるべき

- 消費者法制度を実効性あるものとするためには、

- 法規範や健全な市場の実現に対する事業者の態度の違いや消費者にとってのリスクに応じて規律するという観点が有益(規律対象の解像度を上げる)

- 規律手法についてハードなものからソフトなものまで様々なものを広く視野に入れ、目的に応じて有効かつ適切に活用し、組み合わせることが重要

- 過少・過剰となることなく、最適な規律を及ぼすことが目指される必要

- 消費者法制度の目的設定の刷新の必要性

- 規律の対象・射程の拡充

- 様々な「ベストミックス」による規律の実効性確保

- 様々な規律手法の活用

- 民事ルール

- 役割・機能

- 消費者被害の事後救済のための手段(紛争の事後的な解決規範)の提供

- 紛争予防につながる事業者の行為規範、プリンシプルの提示

- 多様な規律手法の在り方

- 契約の取消しに限られない契約からの解放手段の可能性

- 損害賠償制度の活用可能性

- 努力義務・配慮責任の活用可能性

- 正当化のための要素を組み合わせた行為規範・契約内容規範

- 消費者契約の履行・継続・終了過程に関する規律

- 消費者被害の事後救済における手続遂行に関する規律

- 役割・機能

- 行政規制

- 多様な手法を柔軟に活用

- ハードな行政手法(業務停止・改善命令、措置命令、課徴金納付命令等)×ソフトな行政手法(行政指導、事前相談、ノーアクションレター制度等)

- 多様な手法を柔軟に活用

- 刑事規制

- 深刻な消費者被害をもたらす悪質商法を抑止する上で有効

- ソフトロー

- ソフトの意義、ハードローとの関係等による整理が有益

- 規範が抽象的・可塑性がある(プリンシプル等)

- 法的義務・拘束力を伴わない×ハードローの補完

- 法的義務・拘束力を伴わない×ハードローの代替

- 正当性の担保、インセンティブによる実効性確保等が重要

- ソフトの意義、ハードローとの関係等による整理が有益

- (5)その他

- 保険・補償の活用可能性

- AI等の技術の活用可能性

- 民事ルール

- 消費者法制度における“実効性のある様々な規律のコーディネート” の在り方

- 実効性の高い規律の設計を検討する上では、様々な規律手法を視野に入れた上で、目的に応じ、それぞれの特徴を踏まえながら、有効に活用し、最適な形で組み合わせるという観点が重要

- 悪質・不当な行為を排し、健全な事業活動を普及・促進する観点から、事業者に法規範の尊重が期待できるかのグラデーションを踏まえた有効かつ適切な制度設計が可能に

- 消費者法制度の担い手の在り方

- 消費者

- 自律的な決定により能動的・創造的な主体として市場に参画

- 事業者

- 消費者の多様な脆弱性を理解し配慮

- 消費者と共創・協働して社会価値を向上させる経営

- 消費者との適切な関係性の構築や信頼の保護のための取組

- 消費者団体

- 情報の収集・提供、意見の表明、消費者被害の予防・救済等の役割

- 差止請求制度の発展可能性

- ソフトローの策定・改廃・運用の評価・関与

- 事業者の行為・契約内容の適法性の評価

- インターネット上の取引環境の設計の評価

- 事業者・事業者団体との対話

- 事業者檀愛

- 健全な事業活動の普及・促進に向けた取組

- 自主規制の策定

- ADR・ODRの一層の活用

- 消費者・消費者団体との対話

- 取引基盤提供者

- システムの提供それ自体だけでなく、その管理主体として、それぞれの立場に応じて消費者取引の安心・安全を確保するための役割

- ケアの担い手 専門家組織等

- 家族・地域社会等の消費者のそばにいる者が自律的な意思決定に向けて消費者をケア

- 専門家組織の役割も重要(事業者の行為を中立的立場から審査・認定できる組織、消費者のケアにつながる専門的に知見を持つ団体・機関等)

- 情報の収集・提供、意見の表明、消費者被害

- 行政

- 消費者政策を企画・立案・推進

- 消費者の自律的な意思決定への支援策

- 健全な事業活動の促進 ~行政規制の運用~厳正・迅速な公権力行使

- 海外当局・国際当局との連携

- 地方公共団体の役割も重要

- 消費者

~NEW~

国民生活センター 慌てないで!災害後に増える住宅修理のトラブル

- 内容

- 突然事業者が来訪し「お宅の屋根瓦がずれているのが見えた。地震の影響かもしれない。3千円で点検する」と言われ、地震の後で影響が心配だったので依頼した。翌日点検してもらったところ、屋根瓦の写真を見せられ「放置すると雨漏りがして大変なことになる」と屋根工事を勧められ、約60万円で契約した。しかし、慌てて高額な契約をしたことに不安を抱いたので解約したい。(80歳代)

- ひとこと助言

- 台風や大雨・大雪、地震等の自然災害が毎年のように全国各地で起きています。自然災害の発生後は、災害に便乗した悪質商法のトラブルが多くなる傾向があります。

- 「今直さないと大変なことになる」などと不安をあおり、契約をせかせる手口がみられます。

- 工事の必要性、工期や費用が適正なのか、すぐに判断するのは難しいため、その場では契約せず、複数の事業者から見積もりを取って検討しましょう。不要な場合はきっぱりと断りましょう。

- 事業者からの訪問や電話勧誘を受けて契約した場合、クーリング・オフできる可能性があります。困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~

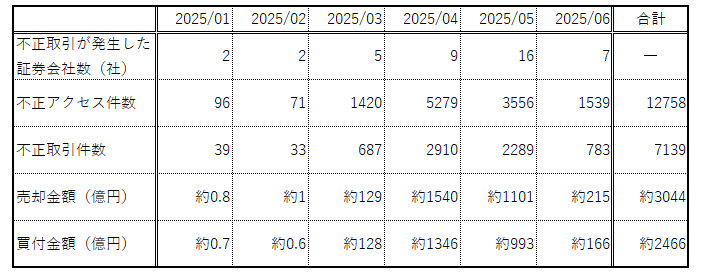

金融庁 インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引による被害が急増しています

- 実在する証券会社のウェブサイトを装った偽のウェブサイト(フィッシングサイト)等で窃取した顧客情報(ログインIDやパスワード等)によるインターネット取引サービスでの不正アクセス・不正取引(第三者による取引)の被害が急増しています。

- ※1 金融庁が現時点で各証券会社から報告を受けた発生日ベースの数値(暫定値)であり、まだ判明していない不正アクセスや不正取引が存在する可能性があることに留意。

- ※2 売却金額及び買付金額は、不正アクセスが行われた口座(被害口座)内における不正取引の金額を合計したもの(同一口座内で不正取引が繰り返された場合、売買金額が累積)。

- ※3 不正取引の態様は様々だが、多くの場合、不正行為者が不正アクセスによって被害口座を勝手に操作して口座内の株式等を売却し、その売却代金で国内外の小型株等を買い付けるというもの。不正取引の結果、被害口座には当該国内外の小型株等が残ることになる。表中の「売却金額」「買付金額」はこのような不正な売却・買付代金の総額を示したものであり、当該金額は、不正取引により生じた顧客の損失額と一致しないことに留意。

- ログインID・パスワード等の窃取、不正アクセス・不正取引の被害はどの証券会社でも発生し得るものであるため、こうした被害に遭わないためには、証券会社のインターネット取引サービスを利用しているすべての方において、改めて次のような点にご留意ください。

- 見覚えのある送信者からのメールやSMS(ショートメッセージ)等であっても、メッセージに掲載されたリンクを開かない。

- 利用する証券会社のウェブサイトへのアクセスは、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマーク登録しておき、ブックマークからアクセスする。

- インターネット取引サービスを利用する際は、各証券会社が提供しているセキュリティ強化機能(ログイン時・取引実行時・出金時の多要素認証や通知サービス)を有効にして、不審な取引に注意する。

- 多要素認証:認証において、知識要素(PW、秘密の質問等)・所持要素(SMSでの受信や専用トークンで生成するワンタイムコード等)・生体要素(指紋、静脈等)のうち二以上の要素を組み合わせること。同一要素を複数回用いる多段階認証よりもセキュリティが強いとされる。

- パスワードの使いまわしをしない。推測が容易な単純なパスワードを用いない。数字・英大小文字・記号を組み合わせた推測が難しいパスワードにする。

- こまめに口座の状況を確認(※)するとともに、不審なウェブサイトに情報を入力したおそれや不審な取引の心配がある場合には、各証券会社のお問い合わせ窓口に連絡するとともに、速やかにパスワード等を変更する。

- ログインする際は2.に留意し、ブックマークから正しいウェブサイトにアクセスする。

- また、フィッシング詐欺のみならず、マルウェア(ウイルス等)による情報窃取の被害を発生させないためには、PC・スマートフォン等のソフトウェア(OS等)を最新の状態にしておくとともに、マルウェア(ウイルス等)対策ソフトを導入し、常に最新の状態に更新することが有効な手段となります。

- 証券会社のインターネット取引サービスを利用する際にご注意いただきたい事項として、日本証券業協会による注意喚起もご確認ください。

- その他、金融機関に関する偽広告やフィッシングメールに関する注意喚起も併せてご確認ください。

▼ 不正アクセス等にご注意ください!(日本証券業協会へのリンク)

▼ 証券会社や日本証券業協会を騙ったSNS上の偽広告等に注意!

▼ 金融機関のマネロン等対策を騙ったフィッシングメールにご注意ください

▼以下の「サイバー警察局便り」(警察庁作成)もご確認ください。

~NEW~

金融庁 「国内外におけるサステナビリティ投資の実態等に関する調査」最終報告書の公表について

▼ (別添)「国内外におけるサステナビリティ投資の実態等に関する調査」最終報告書

- 個人向けアンケートから得られた示唆は以下の通り

- 投資する際に重視する要素:個人の大部分が、投資判断の際に中長期リターンや値下がりリスク、投資対象・地域を重視している

- ESG課題への関心:年齢、世帯年収、保有金融資産、投資経験に応じてESG課題への関心が高まる

- サステナビリティ投資の認知度:サステナビリティ投資の認知度は保有金融資産に応じて高まるほか、若年層で高

- サステナビリティ投資の選好・経験:サステナビリティ投資をしたいが実際にはしていない人が多く、実践への障害が存在している

- サステナビリティ投資をしたいと思わない理由:サステナビリティ投資をしたいと思わない最大の理由は「方法が分からない」である

- サステナビリティ考慮と投資リスク・リターンの関係に係る理解:サステナビリティとリターンの両立可能性について、大半の投資家はまだ考えを固めていない

- 情報取得チャネル:サステナビリティ投資経験者は、未経験者と比べ幅広いチャネルから情報を取得している

- 情報提供の拡充と表示・分類:サステナビリティ考慮に係る情報提供の拡充や表示・分類がサステナビリティ投資商品の魅力を高める

- 国内外アセットオーナー・資産運用会社へのヒアリングのサマリーは以下の通り

- サステナビリティ投資の定義と意義:サステナビリティが考慮された投資商品が幅広く存在し、各定義には規制による分類・ラベル、責任投資手法等が踏まえられている

- サステナビリティ考慮とリスク・リターンの関係:国内外を問わず、サステナビリティ考慮のために財務リターンを犠牲にしないという共通認識があるが、これによるリスク/リターンの影響についてはコンセンサスを得られていない

- 目論見書等における開示・説明とマーケティング:様々な開示媒体で投資家の誤認を防ぐ努力がなされているが、その理解を促進するものになっておらず、より一層のコミュニケーションの必要性が指摘されている

- 投資先企業・運用委託先とのエンゲージメント:一連のエンゲージメントプロセスにおけるESG要素に係る専門家の配置や関連するデータの活用等により、一歩踏み込んだ対話を行っているという意見が見受けられた

- 名称・ラベル・開示等に係る海外規制枠組からの示唆:名称・ラベル・開示等に係る海外規制枠組については国内プレーヤーからも一定の評価がある一方、複雑性や頻繁な変更による不都合を指摘する意見が見受けられた

- サステナビリティ投資の定義

- 欧米はSFDR、日本は監督指針の定義を満たすファンドを「ESGファンド」と認識している。これら当局の指針を基にした社内基準に照らしてESGファンドか否かを判断している。

- ESGプロダクトの要件として、①ESG投資手法を用いること、②ESG特性が測定可能であること、③ESGに関する適切な開示を行うことができることの3つを定めている。公募投資信託だけでなく機関投資家向け投資戦略の策定を含め同じ要件で運用している。

- ESG投資を「広義のESG投資」と「狭義のESG投資」に分けており、広義のESG投資においてはネガティブスクリーニング等を実施している。もっとも、広義のESG投資はESGを主な要素としているとまでは言えないため、広義のESG投資を実施している公募投信は監督指針上のESG投信には当てはまらない。

- サステナビリティ投資は、広義で言えばESG要素を含む非財務情報を加味した投資で、狭義でいえば監督指針の基準に適合するESG投信と考えている。狭義のESG投信への適合性については監督指針に照らして社内で協議し、認定するプロセスをとっている。

- ESG投信として対外公表しているかに拘わらず、全てのファンドにおいてサステナビリティを何らかの形で考慮している。

- 外部運用やETFを除く、インハウスで運用している資産については全てサステナビリティ投資を実践している。

- 投資先とのエンゲージメント

- エンゲージメントはESG投信に限らず実施しているが、ESG投信の場合は環境と社会の要素を中心に対話を行うプロセスがあり、その点がその他の商品とは異なる。

- ESG投信とその他の商品でエンゲージメントに係る外形的な差異はみられないが、ESG投信のエンゲージメントでは特に環境と社会の要素に重点を置く傾向にある。

- ESG要素に係るエンゲージメントは専門のESGアナリストが担当しており、セクターアナリストと協働しながらエンゲージメントを実施している。投資先企業ごとに重要課題を特定し、分析したうえで企業とコミュニケーションを取っている。

- 外部委託運用では、委託先との定期的なデューデリジェンスの中で、進捗が悪い場合は売却も選択肢に、当社の方針に従ってESG要素を重視したエンゲージメントを行っている。

- エンティティ・レベルの開示の有用性

- ESGデータをめぐる環境は過去10年間で大きく改善したが、企業から開示されるデータと投資に必要なデータの間にはまだギャップがある。規制変更により開示項目が増加すると、よりデータ整備の負担が大きくなることを懸念している(米国系)

- 投資家は個々の商品の中身や運用状況を重視しており、エンティティ・レベルの開示にはあまり関心がない。エンティティ・レベルの開示は個人投資家にとってもあまり役には立たないだろう(欧州系)

- 規制によって求められているエンティティ・レベルの開示は規制対応コストを増加させる一方で、個人投資家に対しても機関投資家双方に対してもあまり有用情報とはなっていない(欧州系)

- エンティティ・レベルの開示は資産運用会社がサステナビリティ投資とその開示を行うために必要であり、企業がデータを揃え、開示する環境を構築するための戦略的なツールとしても役立つ。SFDRのエンティティ・レベルの開示情報は非常に複雑であるため個人投資家には必ずしも必要でないが、資産運用会社や販売会社など市場関係者にとっては必要な情報である(欧州系)

- 複数の規制によって開示が重層化している。実用的なプロダクト・レベルの開示は重要だが、現行のエンティティ・レベル開示は過剰ではないかと考えている(欧州系)

- 法域ごとの規制の違いによる困難

- 各法域でサステナビリティ投資に係る開示、評価、名称規則など複数の規制が存在し、それぞれが異なる要件を持つため、ポートフォリオの構築や商品のマーケティングが複雑化している。たとえば、異なる法域のESGファンドの要件を全て満たそうとすると投資先が厳格に制限されて商品設計が困難になったり、各法域でファンドの名称に使える単語の要件が異なるため、同じ商品でも法域ごとに異なる名称を付ける必要が生じたりする。各法域の規制に従おうとすることで、グローバルな市場拡大が困難になる(米国系、欧州系)

- EUのSFDR、英国のSDR、アジアの地域特有の枠組など、異なる基準に準拠する必要があるため、資産運用会社は地域ごとにカスタマイズされたバージョンの投資商品を開発することがよくある。このような国際的な規制の分断は投資商品の組成・販売コストを高め、投資家にとって手数料の増加や商品選択肢の減少をもたらす可能性がある(欧州系)

- 異なる法域に属するグローバル株式や新興国株式に投資する場合、開示が特に大きな課題となる(欧州系)

- 規制対応のために各法域に向けた商品を開発するとコストがかかるため、アクティブ運用よりもコストの低いパッシブ運用を選択する傾向にある。また、規制が複雑化することで、規制対応コストをかけられない中小の資産運用業者が生き残りにくくなる(欧州系)

- 世界中でファンドを運営するグローバルプレイヤーにとって、各法域間の規制の違いが複雑化することで運用チーム、法務、コンプライアンス、マーケティングなど組織全体としてコストがかさみ、最終的に受益者負担が増加する(欧州系)

~NEW~

金融庁 政府方針における金融庁関連の施策

▼ 「経済財政運営と改革の基本方針2025」における金融庁の主な施策

- 物価上昇を上回る賃上げの普及・定着~賃上げ支援の総動員~

- (2)三位一体の労働市場改革及び中堅・中小企業による賃上げの後押し

- 地域金融機関のIT化を進め、予兆管理を強化

- 経営者保証に依存しない融資慣行の確立

- 社会的インパクト評価を資金調達につなげる環境整備

- (2)三位一体の労働市場改革及び中堅・中小企業による賃上げの後押し

- 地方創生2.0の推進及び地域における社会課題への対応

- (1)地方創生2.0の推進 ~令和の日本列島改造~

- 地域金融力の強化

- 地域金融機関職員の副業・兼業を可能とする環境整備

- (1)地方創生2.0の推進 ~令和の日本列島改造~

- 「投資立国」及び「資産運用立国」による将来の賃金・所得の増加

- (5)スタートアップへの支援

- 非上場株式の流通活性化

- ベンチャーキャピタル(VC)のガバナンス向上

- のれんの会計処理の在り方に関する関係者の議論を後押し

- インパクトの測定・管理に必要なデータ・指標の整備

- (7)資産運用立国の実現

- NISA制度の一層の充実の検討

- 金融資産やキャッシュフローの状況を容易に把握できる環境の整備

- 金融経済教育の充実

- 東証グロース市場の機能向上

- インパクト投資市場の拡大

- データセンターのREITへの組入促進

- 有価証券報告書の株主総会前の開示の後押しにつながる制度横断的な検討

- コーポレートガバナンス改革

- 「金融・資産運用特区」の広報・誘致活動の充実

- アセットオーナー・プリンシプルの受入促進

- Japan Weeksや資産運用フォーラムを通じた情報発信

- 金融庁の体制拡充

- (5)スタートアップへの支援

- 国民の安心・安全の確保

- (6)「世界一安全な日本」の実現

- マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進

- 詐欺への対策強化

- (6)「世界一安全な日本」の実現

▼ 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」における金融庁の主な施策

- II.中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の推進

- 地域金融機関による中小企業への政府支援等の紹介、支援ツールを活用を通じた生産性向上支援を進める。

- 地域企業経営人材マッチング促進事業等について、支援内容の見直し・拡充を図る。

- 地域金融機関職員の副業・兼業の普及を進める。

- 地域金融機関に対し、中小企業の計画的な事業承継・M&Aを積極的に支援するよう促す。

- 経営者保証に依存しない融資及び事業承継・M&Aの際の経営者保証解除の可能性の検討を促進する。

- III.投資立国の実現

- 暗号資産を金融商品として業法に位置づけ、投資家保護のための制度を整備する法案の早期国会提出を図りつつ、税務当局への報告義務の整備等を行ったうえで、税制面の見直しの検討も併せて行う。

- IV.「スタートアップ育成5か年計画」の強化

- 1.地方におけるスタートアップの創出など人材・ネットワークの構築

- インパクトの測定・管理に必要なデータ・指標の整理やインパクトの創出のための実務的な投融資手法の確立等を通じて、インパクト投資市場の形成を後押しする。

- 2.資金供給の強化と出口戦略の多様化

- のれんの会計処理の在り方に関し、企業会計基準設定主体における議論において、のれん償却費の計上区分の営業外費用への変更及びのれんを非償却とすること等について提案を行っているスタートアップ関係者の問題意識が十分くみ取られ、適切な議論が行われるよう、検討プロセスも含めフォローする。

- 東証はグロース市場について、高い成長を目指す上での着眼点や好事例の周知等の上場企業に対する伴走支援を早期に行うとともに、十分な助走期間の確保等の措置を講じつつ、上場維持基準を早期に見直す。

- 個人がプロ投資家へ移行できる要件の周知等を行い、スタートアップ投資家の裾野を広げる。

- ベンチャーキャピタルのガバナンス向上を図るため、「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項」の普及等に取り組む。

- 1.地方におけるスタートアップの創出など人材・ネットワークの構築

- Ⅵ.人への投資・多様な人材の活躍推進

- 有価証券報告書における人的資本に関する情報開示の充実を図ることを検討する。

- VII.資産運用立国の取組の深化

- 1.資産運用立国の更なる推進

- Japan Weeks 2025及び資産運用フォーラムにおける海外向け情報発信を充実する。

- 不公正取引等の違反事案に対し抑止力を高める観点から、課徴金の在り方等について検討する。

- 2.家計の安定的な資産形成

- J-FLEC(金融経済教育推進機構)は、地方における活動の底上げを図り、情報発信を強化する。高齢者保護の観点から、詐欺被害対策を含め、金融経済教育を徹底する。

- NISAの利便性向上に向けて、NISAの効果検証を行うとともに、対象商品の多様化を検討する。対象商品拡大を含むNISA制度の充実を検討するなど、退職後の生活の安定にも資する資産運用サービスの充実を検討する。NISAの活用を含め、次世代の資産形成の推進のための方策を検討する。

- 家計の収支管理等が容易になるよう、個人が自身の金融資産やキャッシュフロー等の状況を容易に把握できるためのデータ集約の仕組み等を整える。

- 個人投資家が投資しやすい環境を整備するため、東証は、上場株式の投資単位のさらなる引下げを検討する。

- 3.中小企業等の成長に資する金融サービスの充実と多様な資産運用商品の提供

- 発行開示書類の届出免除基準額の見直しを図る。

- 企業価値担保権付き融資の活用を後押しする。

- 新株予約権付融資の法的論点等(新株予約権の利息該当性や価格算定方法)を検討する。

- 4.企業価値の向上・コーポレートガバナンス

- 経営資源の適切な配分が行われているかの検証・説明責任の明確化を含むコーポレートガバナンス・コードの見直しの検討等、コーポレートガバナンスに関する新たな政策パッケージを取りまとめる。

- 有価証券報告書の株主総会前の開示に向けた環境整備に向け制度横断的な検討を進める。

- 規模の大きい上場企業におけるサステナビリティ情報の開示・保証に係る制度整備を図る。

- 5.資産運用業・アセットオーナーシップの更なる高度化

- 大手金融グループにおける資産運用力向上等の取組や新興運用業者促進プログラム(日本版EMP)の取組事例をフォローアップする。

- 資産運用業界の人材の充実及び、資産運用のインフラとなっている業務・システムの合理化に向け実態把握を進める。

- 金融・資産運用特区地域への金融・資産運用業者の新規参入促進に向けて、特区地域のプロモーション施策を実施する。

- アセットオーナー・プリンシプルの受入れを促進する。

- 1.資産運用立国の更なる推進

- VIII.地方経済の高度化

- 2.企業資金の地方への呼び込み

- 地域金融機関による融資にとどまらない金融仲介機能の発揮を監督指針等により後押しするとともに、地域金融機関自体の経営基盤を強化する。そのため「地域金融力強化プラン」を年内に策定し、推進する。

- 企業の積極的な投資による地方における拠点整備等が、中長期的な企業価値の向上につながることをコーポレートガバナンス・コードの見直し等により明らかにする。

- 3.地方経済を支える新時代のインフラ整備・安心の確保

- REIT(不動産投資信託)の保有資産にデータセンターを組み入れるための環境整備を行う。

- 再生可能エネルギー発電設備への投資を含む上場インフラファンド市場の活性化に取り組む。

- 2.企業資金の地方への呼び込み

~NEW~

金融庁 「NISAに関する有識者会議」(第3回)議事次第

▼ 資料2 事務局説明資料

- 今後の効果検証の在り方

- NISAをよりよい制度としていくためには今後も継続的な効果検証が必要。買付額・口座数だけでなく、世代別の利用実態や非利用者の理由分析、投資商品の種類など、多面的な検証が必要であり、こうしたデータの開示の充実も視野に入れるべき。

- この間の市況急変において、投資家の行動は総じて冷静だったが、株価が長期にわたって低迷する局面が仮に生じた場合においても、長期・積立・分散という投資行動が定着することが重要になると考えられ、金融経済教育や適切な情報発信の重要性は今後さらに高まる。

- 効果検証を踏まえた制度や運用上の改善点の検討

- 顧客保護の徹底を大前提として、ライフステージや投資ニーズの多様化に対応した制度の柔軟性・利便性の向上が必要。

- つみたて投資枠における対象指数に対する考え方としては、「マーケットを広くカバーし、かつ既に市場関係者に広く浸透している」ことを基本とし、以下のように精緻化する。

- 「マーケット全体を広くカバーする」要件の趣旨は、特定の産業を取り巻く経済環境やマーケットの関心に強く左右されない指数を対象とすることにある。もっとも、セクター偏重のある指数については、それが指数設計上、意図的に生じるものか、産業・市場構造の変化によるものか、見極める必要。

- 「市場関係者に広く浸透している」要件の趣旨は、機関投資家等が利用している指数や幅広い層の資産形成において既に活用されている指数であれば、指数の算出の透明性や馴染みやすさ、指数の算出・公表の継続性が相応に確保されていると考えられることにある。新しく開発された指数であっても、長期・積立・分散投資の趣旨に適合するものであることを前提に、値動きの分かりやすさ・馴染みやすさ等が認められるもので、かつ、指数の算出・公表の継続性が担保される可能性が高いものについては対象指数に位置付けることを検討する余地がある。

- 若年層から高齢層までのあらゆる世代がそのリスク特性に応じて安定的な資産形成ができるようにすることは必要。リスクが低く、より安定的な運用が望める商品も含め、対象商品を拡大する余地はないか検討されるべき。

- 効果検証

- 効果検証の出発点としては、事務局提示の検証項目に違和感はない。NISAが幅広い層の家計に利用され、また、個人のライフステージに応じて使い分けられていることは好印象。ただし、まだ制度が開始して1年であるため何らかの評価は難しい。拙速に評価、結論めいたことを行うのではなく、複数のデータセットを継続的に見ていくことが大事。

- 長期トレンドを見ていくうえで、買付額だけでなく、残高やNISAを通じての個人投資家の増加についても分析できるとよい。また、口座数についても、ただ増えさえすればよいというものではなく、どれくらいの水準まで増えることがあるべき姿か、稼働率はどのくらいかという目線も必要。また、NISAの利用目的について、例えば世代別で分析することも考えられるほか、NISA非利用者の利用していない理由を把握することも有用。

- 家計金融資産の変化は市況による影響が大きいため長期の分析が必要。また、ストックの変化だけでなく、家計から株式や投資信託にどれだけ資金が流入したか、フローの分析も必要なのではないか。

- 制度・運用上の改善点等

- 海外の成長性への期待が高いのは興味深い点。日本に投資しやすい環境を整えるため、国内の魅力あるインデックスを加えていくことが課題なのではないか。

- NISAの更なる普及・促進にはチャネルやユースケースの拡大も必要。職場つみたてNISA等の活用を通じて職域での展開のほか、地方へのリーチ方法も検討していくべきではないか。ライフプラン・ライフステージによって資産を管理・運用しながら取り崩していく使い方もNISAではできることを打ち出すことはできないだろうか。インフレへの対応が喫緊の課題の中で、資産寿命の延伸といった観点から高齢世代も上手にNISAを使い続けていけるようにしてほしい。

- 運用開始初期には継続的に資産を積み上げていくことを重視し、ローリスクでの運用ができることも重要であり、リスクをよりコントロールできる商品が入っていてもよいのではないか。他方、高齢者が、NISAで積立てた資産をよりリスクが低い商品に切り替えることができるよう、NISA口座内でのスイッチングについて検討することは出来ないか。

- 自分の子供や孫に早くから資産形成を始めさせたいニーズも存在。つみたて投資枠のみでもよいので対象年齢の引下げを検討できないか。

- つみたて投資枠における対象指数の考え方

- つみたて投資枠の対象指数においては、指数算出・公表の継続性が長期投資の実現の観点から非常に重要であり、指数プロバイダーの信頼性、算出方法の透明性や銘柄の選定基準・リバランス手法の分かりやすさといった要素が重視される。加えて、指数の使用料が過度に引き上げられていないかなど、運用会社が使い続けられる指数かどうかという観点での検討も求められる。

- 「マーケット全体を広くカバーしている」ことを求めている趣旨としては、投資初心者にとって値動きの理由が分かりやすいことや、市場変調に流されない投資スタイルを実現できることにある。なお、特定セクターに偏重している指数は、それが市場構造の変化によって生じたものか、設計上の意図によるものか区別して考える必要があるが、時間の経過によるセクター比重の変化は産業構造の変化に伴い必然的に生じるものであり、セクター分散の観点から必ずしも問題とは限らない。他方、表面的には広くカバーしているように見えても、少数の銘柄が大きな影響を与えていないかどうかには注意が必要。

- 「市場関係者に広く浸透している」ことを求めている趣旨としては、少なくとも機関投資家等が利用している指数であることが一つの考え方であり、さらに投資初心者向けかどうかは指数に連動する商品のプロバイダーが初心者向けと捉えているかどうかによる。また、当該指数を参照するファンド数、純資産額、資金流入額といった定量的な観点のほか、指数が公共財的インフラとして安定しているか、投資家教育等に貢献しているかという観点もある。

- 指数の追加にあたっては、投資家の選択肢拡大の観点と初心者保護の観点とのバランスをとりつつも、例えばESG要素を含む指数等の追加を検討すべき。

- つみたて投資枠は、初心者が1商品だけでも分散投資の趣旨を達成できるよう設計されていることを踏まえて、制度設計時には十分な配慮が必要。一方で、複数の商品を組み合わせられる経験者も利用していることから、限定的な分散性をもつ商品でもポートフォリオの一部として組み込めるようにすることには意義がある。

- 市況急変時の対応

- 市況急変時の対応については、今回の変動局面でも個人投資家の行動は概ね冷静であり、金融経済教育を通じた長期・積立・分散投資の考えが広まっていると評価できる。仮に株式市場の低迷が続いた場合には、個人投資家に対してどのようなメッセージを発信していくかはよく検討する必要がある。

~NEW~

厚生労働省 令和5年度喫煙環境に関する実態調査の概況

▼ 報道発表資料

- 学校、医療施設、児童福祉施設、行政機関等(第一種施設)における喫煙環境

- 第一種施設において、火をつけて喫煙するたばこ及び加熱式たばこを敷地内全面禁煙にしている施設の割合は、全体の85.7%で、施設種別では「病院」が100.0%で最も高く、次いで「幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校」が95.8%、「一般診療所、歯科診療所」が93.8%であった。

- 敷地内全面禁煙にしていない第一種施設のうち、特定屋外喫煙場所を設置している施設の割合は全体の75.9%で、「大学院を除く高等教育機関(大学、短期大学)」が100.0%、「行政機関」で93.4%、「専修学校、各種学校、職業・教育支援施設」で90.5%であった。

- 一般施設・事業所、飲食店(第二種施設※)の屋内における喫煙環境

- 一般施設・事業所、飲食店(以下「一般施設等」という。)のうち、火をつけて喫煙するたばこについて屋内全面禁煙としている施設は全体の73.7%であり、喫煙専用室を設置している施設は11.0%であった。

- また、加熱式たばこについて、屋内全面禁煙としている施設は全体の73.3%であり、喫煙専用室で加熱式たばこの喫煙も可としている(喫煙のみ、飲食等は不可)施設は9.4%、加熱式たばこ専用の喫煙のみを行う部屋の設置(喫煙のみ、飲食等は不可)をしている施設は0.7%、加熱式たばこ専用の喫煙及び飲食等も行える部屋の設置(加熱式たばこ専用喫煙室)をしている施設は1.1%であった

- 既存特定飲食提供施設と考えられる店の喫煙等状況

- 改正健康増進法の全面施行(令和2年4月1日)の際、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者(資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下で客席の部分の床面積が100㎡以下)が運営するもの(以下「既存特定飲食提供施設」という。)については、経過措置として、喫煙可能室設置施設の届出により、当該施設の屋内の場所の全部又は一部の場所を喫煙することができる場所として定めることができることとしている(改正法附則第2条)。

- 本調査においては、令和2年4月1日以前から営業開始し、中小企業又は個人事業者で、かつ客席面積100m2以下のものが、既存特定飲食提供施設の要件に該当すると考えられる(ただし、発行済株式又は出資の総額又は総額の二分の一以上ないし三分の一以上を大規模会社が有していないという条件は確認していない)。

- 全ての飲食店に占める既存特定飲食提供施設と考えられる店の割合は70.7%、既存特定飲食提供施設に該当しないと考えられる飲食店は25.9%、既存特定飲食提供施設か否か判断ができなかった飲食店が3.5%であった。

- 既存特定飲食提供施設と考えられるものの中で、屋内全面禁煙としている飲食店は61.6%、喫煙専用室等設置(喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室の両方または一方の設置有)としているところは5.4%、喫煙可能室設置としている飲食店は31.8%、そのうち喫煙可能室設置施設※の届出をしている飲食店は20.9%、届出をしていない飲食店は10.9%であった。

- また、既存特定飲食提供施設に該当しないと考えられる飲食店のうち、屋内全面禁煙としているところは80.3%、喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室設置の設置は9.6%(その内訳は喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室1.0%、喫煙専用室8.2%、加熱式たばこ専用喫煙室0.5%)であった。

- その他の第二種施設等(不動産管理事業者、鉄道・バス事業者、旅客船・旅客船ターミナル事業者)の屋内における喫煙環境

- 不動産管理事業者の屋内(共用部)において、火をつけて喫煙するたばこを屋内全面禁煙としている事業者は56.7%、加熱式たばこを屋内全面禁煙としている事業者は56.5%であった。

- また、鉄道、モノレール、ケーブルカー等の車両において、火をつけて喫煙するたばこを屋内全面禁煙としている車両は97.9%、加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている車両は97.9%であった。鉄軌道駅において、火をつけて喫煙するたばこについて屋内全面禁煙としている施設は97.0%、加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている施設は95.6%であった。

- 専用バスターミナル(一般バスターミナルを除く)においては、火をつけて喫煙するたばこについて屋内全面禁煙としている施設は93.4%、加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている施設は93.4%であった。

- 一般旅客定期航路事業(フェリー、定時運航の遊覧船等)の船舶において、火をつけて喫煙するたばこについて屋内全面禁煙としている船舶は77.4%、加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている船舶は75.6%であった。一般旅客定期航路事業の旅客船ターミナルにおいて、火をつけて喫煙するたばこについて屋内全面禁煙としている施設は79.3%、加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている施設は75.3%であった。

~NEW~

厚生労働省 「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」を公表します

▼ 報告書(概要)

- 人材開発政策により目指すべき社会の姿

- 個々人が、職業人生を通じて、技術発展や産業構造の変化に応じて自律的にキャリアプランを思い描き、スキルの向上に取組み適職選択を行うことで、自己実現や処遇等の向上につなげていくこと。

- 企業が、技術発展や経営環境の変化に応じ、人材開発に積極的に取組むことを通じて労働生産性を高め、その成果を処遇や人材開発に適切に投資することで継続的に発展すること。

- 経済社会が、労働市場における人材開発と人材の需給調整の仕組みを通じて、労働者が能力を高め、その能力を十分に発揮できる仕事に就くことができるようにすることで発展すること。

- 実現するための課題

- 企業・労働者による人材開発の取組の促進

- 国際的に見て、我が国企業の人材開発投資が総じて低調であり、近年も伸びず。個人の自己啓発も同様。この状況を好転させる取組が重要

- 特に、非正規雇用労働者への人材開発と中小企業の人材開発が低調であり、対応が重要

- また、家庭・育児・介護と仕事の両立など、仕事以外の時間の確保が必要な就業者が増加している影響を踏まえた対応が重要

- 労働供給制約への対応

- 構造的な労働供給制約と人材不足が見込まれる中で経済的な発展を実現するためには、労働者の能力向上を図ることと、人材の需給調整の仕組みがより機能することが重要であり、そのための労働市場の整備を進めることが必要

- さらに労働参加と継続的なスキル向上を支援することで、高齢者や非正規雇用労働者等の一層の戦力化を図ることが重要

- 労働者の自律的・主体的キャリア形成の促進

- 長期化する職業人生においては、また、雇用と仕事を取り巻く環境の変化が激しく、将来のキャリアの見通しが立てにくい状況のなかでは、労働者がその状況に柔軟に対応しつつ、何をしたいか(Will)の明確化、自律的・主体的なキャリアプランの作成と振返りと見直し、能力向上への取組が重要であり、それを支援する仕掛けの充実が必要

- 自律的・主体的キャリア形成を支援するために、職務・スキル・処遇・人材開発機会の情報の充実とそれへのアクセス性の向上をはかることが重要

- デジタル技術の進展等による産業構造等の変化への対応

- AIの進化やデジタル技術の進展、業務のDX化等を背景にした市場の人材ニーズに応じたプログラムの開発、提供が重要

- デジタル技術を駆使する能力に加えて、人の判断が必要な仕事、人でしかできない仕事に求められる技能をより注目すべき

- 企業・労働者による人材開発の取組の促進

- これからの人材開発政策を考えるにあたって重要な3つの「視点」

- 「個別化」

- 個人、企業の個々の状況に合わせた人材開発

- 個人がキャリア形成を行う上では、労働市場や会社の状況、自分の能力等を適切に把握して、キャリアの目標を定め、それに向かって能力開発することが望ましいが、これを行うことは難しくもあると考えられる。

- 考える機会の提供や、個々の状況に合わせた伴走型支援により個人のキャリア形成を支えていく。

- 企業が人材開発を企画するにあたって、訓練機会の提供や好事例の共有などを受けても、それを参考にして自社にあった効果的な人材開発計画を作ることは、人材開発に専任者を置くことが困難な中小企業を中心に難しいことが考えられる。

- 個々の企業に応じた人材開発の支援により、人材開発を支える。

- 「共同・共有化」

- 産業・地域等の単位で複数企業による人材開発

- 中小企業では、人材開発を行うメリットを理解しつつも、人材育成の計画を作るコストが大きいこと、少人数を対象とするためOFF-JTの効率性が悪いこと、代替要員の確保が難しいことなどの課題から、訓練が行われなくなっていることが考えられる。

- 人材育成の単位を複数の企業に拡大することで、指導者・訓練設備・訓練ノウハウの共有化、・共通する課題への対応策の共有化、相互理解が進むことによる企業間連携やサプライチェーンの強化等の利点を生じさせる。

- 経済社会が大きく変化する中で、労働者に求められるスキルは企業を超えて必要とされるスキルの部分が大きくなり、企業の枠を超えた人材を評価し、育成する仕組みを整備することが重要。

- また、比較的雇用の流動生が高い非正規雇用労働者についても、企業を超えて、産業・地域での人材育成の観点が重要。

- 「見える化」

- 労働市場及び企業における職務・スキル・処遇・人材開発の見える化

- 労働市場・企業における職務・スキル・処遇・人材開発の見える化・スキルの標準化の実現が進むことは、人・企業が目標を定めて人材開発に取り組むこと、適材適所の人材活用の実現に貢献していく。

- 労働者にとって能力開発機会を得られることが仕事選択の重要な条件になってきている。

- 人材開発に積極的に取り組む企業が労働者から評価され、人材確保の面でメリットを享受することができる環境整備をすることが重要。

- 「個別化」

- 人材開発政策の基本的方向

- 労働市場でのスキル等の見える化の促進

- ジョブ(職業・仕事)、タスク(作業)、スキル(技術・技能)、賃金等の観点から職業の見える化を図り、各サイトとの連携を通じてハローワーク求人や訓練・講座の情報が入手できる「job tag」を整備してきたところ。

- 企業横断的なスキルを評価する「技能検定」、個別企業におけるスキルを評価する「認定社内検定」に加えて、特定の業界におけるスキルを評価する「団体等検定」を令和6年3月に創設したところ。また、建設業界では「建設キャリアアップシステム」を構築しており、このような職業能力評価の業界単位の取組を支援することも重要。

- スキルの見える化、標準化の整備とともに、多くの企業がそれを用いて社内版のスキル標準を整備することも重要。

- 企業の人材開発の情報について、大企業は有価証券報告書において人的資本の一定の開示義務が課されたところであるが、資本市場向けであり、これだけでは個人が自らのキャリアを考える上で十分参考になるかという視点では課題がある。

- 従業員の定着性と能力開発機会に対する満足度の間には相関関係が見られ、企業の人材開発の取組は、離職防止、人材獲得に資すると考えられる。

- 今後の取組

- ジョブ、タスク、スキル、賃金等の観点から、job tagのより一層の充実

- 団体等検定、認定社内検定に取組む企業、団体に対する支援

- 社内版スキル標準の作成支援の方策の検討

- 個人のスキルを市場に伝達する効果的な仕組みの検討

- 企業の人材開発情報の開示、発信についての検討

- 個人のキャリア形成と能力開発支援の充実

- 各個人は社内外の仕事とスキルの情報をもとに、「Will(何をしたいか)Can(何ができるか)Must(何が必要か)」を考えた上でキャリアプランを立てスキルの獲得・向上に努めることが重要であるが、若者を中心にキャリアビジョンについて考えたことがない者やキャリアに不安を感じている者が多い。

- 雇用と仕事をとりまく環境の変化が激しい中で、個人がキャリア形成を考えていく困難度があがっており、キャリア形成支援を充実させることが重要。

- 職場におけるキャリア相談では上司による1on1ミーティングが広がりを見せているが、相談者の負担も懸念される。

- 社外でもキャリアについて相談できる環境の確保が重要。

- 自己啓発実施割合は低調であり、仕事・家事・育児で時間がないという理由のほか、目指すべきキャリアがわからないなどの課題もあがる。

- 今後の取組

- キャリアプランの作成、振り返り、見直し等のキャリア形成の伴走型支援の充実

- 若い年代からキャリアの相談をする力の獲得を促す取組

- 上司などキャリア相談を行う者への支援の整備

- キャリアコンサルタントの専門性を高めるとともに、労働者等が認識できるよう知識や経験の可視化

- 社外のキャリア相談環境の整備

- 被相談者同士の横のつながりも重要

- 労働者の自己啓発・キャリア形成の基盤整備として、企業を後押しする取組

- 労働者が自ら学び、スキルを高める機運の醸成

- 企業の人材開発への支援の充実

- 人材確保が難しくなる中で、従業員のスキルの向上やDXによる業務効率化を図ることを通じて労働生産性を向上させていくことが一層必要。

- OFF-JT受講を希望していても受講ができていない、業務関連のOFF-JTにニーズがあるものの、職層や基礎的なOFF-JTが中心となるなど、OFF-JTの対象と内容には改善の余地があると考えられる。

- 人材育成の目標明確化、習得したスキルの配置や処遇への反映といった人材開発の周辺の仕組みの整備を行っている企業が、人材開発の効果を実感している。

- DXについて、推進する人材を課題にあげる企業が多い。また米国企業と比べて日本企業はDX推進者としてのスキル向上支援、従業員全体のITリテラシー向上への取組が低調。中小企業のDXは経営者・役員の発案が中心。

- 中小企業は、OFF-JT,計画的OJTの実施率、技能承継への取組等が大企業と比べて実施率が低い他、人材開発の専任者を置くことが難しい等の課題もある。

- 今後の取組

- 人材開発の周辺の仕組みの構築を促す取組

- 事業内職業能力開発計画及び職業能力開発推進者を普及・機能させていく取組

- 自社に合った効果的な訓練を行うための伴走型支援について、企画段階からのより踏み込んだ対応

- 企業の人材育成に伴走支援する専門家の育成

- セルフ・キャリアドックの普及促進

- 中小企業に対する個別伴走支援の充実

- 経営者のDX知識を高めるための取組

- 人材開発機会の拡大、技能の振興

- 人材開発について、AI等の技術の進展や市場ニーズを踏まえた訓練機会の充実を図ることが重要。

- 実習機会を組み込んだ訓練は訓練の効果が高い他、他の従業員のモチベーション向上や全社的な人材育成体制整備が、日本では普及していない。

- 労働者が働きながらスキルの向上を図ることが重要となっている。

- マンツーマンコーチングやフォローを行うことで職業訓練効果は高まる。

- AI・ロボット等の技術の進展が進む状況において、その技術を駆使する能力に加えて、人の判断が求められる仕事や人でしかできない現場の仕事に求められる技能の重要性が高まると見込まれる。

- 今後の取組

- 技術進展や市場ニーズを踏まえた訓練機会の充実のための地域職業能力開発促進協議会の機能の検討

- 実務経験を組み合わせた訓練機会を拡充するための方策の検討

- 産業・地域単位で複数の企業が行う人材開発を進める方策の検討

- 認定職業訓練の仕組みの活性化、団体等検定の活用促進

- 教育訓練給付金の指定講座の拡大

- 職業訓練機会の情報提供の充実、能力開発を含めたキャリア相談機会の充実

- 民間教育訓練機関の訓練の質の向上

- 2028年の技能五輪国際大会を契機とした技能を尊重する機運の醸成と、技能労働者のスキル向上の取組強化

- 労働市場でのスキル等の見える化の促進

- 多様な労働者の人材開発策

- 非正規雇用労働者

- 非正規雇用労働者について、正社員と比べて企業からの能力開発機会が乏しく、育児等の理由から30代以降で非正規雇用を選択する女性も多い中、継続的な能力開発機会の確保が課題。

- 一方、人材不足の対応として非正規雇用労働者の積極的な活用を進める対応が行われている状況も確認でき、人材開発の重要性が高い。

- 非正規雇用労働者は、仕事以外に時間を割きたい人が多くを占めていることから、オンライン訓練を組み合わせた方法を効果的・効率的に行うことが求められ、試行事業を実施しているところ。

- 今後の取組

- 試行事業を踏まえたオンライン訓練の実施を行う際には、委託可能な教育訓練機関の地域偏在の状況を踏まえて、都道府県による委託訓練に加えてJEEDを通じた全国展開を検討

- 中高年労働者

- 65歳以上の就業率が上昇しているなど、職業人生が長期化している。

- OFF-JTの受講率、自己啓発の実施率ともに20代をピークとして年齢があがるにつれて低下していく。

- 中高年労働者は、組織内における役割の変化や、能力開発機会の減少、デジタル化など時代の変化への対応が求められてくる。

- JEEDの生産性向上支援訓練(ミドルシニアコース)では、「役割の変化への対応コース」「技能・ノウハウ伝承コース」を実施。

- 初期段階の職業能力形成に焦点を当てた、実習機会との組み合わせた訓練である認定実習併用職業訓練への助成は、45歳未満に制限されているが、職業人生が長期化する中で、中高年労働者においても職種を変更し新たなスキルを獲得することが増えていくことも考えられる。

- 同じ企業に継続して勤務する労働者であっても勤務している企業を離れた視点を持つことや、同世代との企業を超えた横のつながりをもつことが大切。

- 今後の取組

- 組織における役割の変化など中高年が直面する課題に対する取組は今後も継続して充実

- 人材開発支援助成金の対象となる認定実習併用職業訓練について、年齢制限の見直し

- 所属する組織を超えて学ぶ越境学習や、横のつながりの機会の提供を念頭に置き、中高年労働者のキャリア形成支援の方策を検討

- 若者

- 若者の職業意識については、自分の時間を持ち生活と両立できることや、休みを取りやすい、在宅勤務が可能など柔軟な働き方ができることを重視する志向が確認できる。

- 若者の有効求人倍率の高さや職業意識の変化により、労働移動が以前よりも容易に行われる状況が想定されるが、転職に当たって職業に関する情報収集を行う者が少ないなど、キャリアプランを持たない若者が多く、労働移動が必ずしも職業能力の向上につながらない懸念がある。

- 若者がキャリア形成意識の醸成に課題を抱える局面において、企業が人材育成の計画等を策定し、キャリアに関する相談の機会の提供を行うなど従業員に寄り添った取組をすることが有効。

- 若者のキャリア意識の醸成には、若者同士の横のつながりを作ることが重要。

- 不登校児童生徒数が大きく増加するなど、就労に当たって困難を抱える一定の層が確認でき、今後も増えていくことが懸念される。

- 今後の取組

- 在学段階からのキャリアに関する相談の機会の提供

- ユースエール認定制度の活用を通じて企業による人材育成の計画等の策定を促すため、方策を講じること

- キャリア形成意識の醸成のため、地域や同業種の中での若者同士の横のつながりの促進

- 就労に当たって困難を抱える者について、専門家による支援の強化や学校をはじめ多様な主体と連携したアウトリーチを含めた支援の充実

- 現場人材

- 新たな技術に対応した専門技術職に加えて、経済社会活動にとって不可欠な基盤となる分野で働く現場人材において、人材不足が深刻化。

- ホワイトカラーの労働需要が減少することが予想される一方で、人の判断が求められる仕事や人でしかできない仕事に求められる技能の重要性が増してくると考えられる。

- 現場人材に焦点をあてた人材育成を強化していくことが重要。

- 今後の取組

- 現場人材のスキルの標準化・見える化を進め処遇改善につなげ魅力を高めること

- デジタル技術を有する人材が参入して現場から業務効率化・省人化を図ること

- 一定の資格や実務経験を持つ現場人材のデジタル化に必要なスキルの学びを支援する方策の強化

- 非正規雇用労働者

~NEW~

総務省 オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会(第6回)

▼ 資料6-2 中間論点整理(案)の概要(事務局)

- 検討の基本的視座

- オンラインカジノの弊害は深刻であり、一の対策に依拠するのではなく、官民の関係者が協力し、実効性のある対策を包 括的に講じていくことが重要である。その中で、アクセス抑止策についても検討していくべきである。

- アクセス抑止策の一手段であるブロッキングは、すべてのインターネット利用者の宛先を網羅的に確認することを前提とする技術であり、電気通信事業法が定める「通信の秘密」の保護に外形的に抵触し、手法によっては「知る自由・表現の自由」に制約を与えるおそれがある。通信事業者がブロッキングを実施するためには、合法的に行うための環境整備が求められる。

- 具体的には、(1)ブロッキングは、他のより権利制限的ではない対策(例:周知啓発、フィルタリング等)を尽くした上でなお深刻な被害が減らないこと、対策として有効性がある場合に実施を検討すべきものであること(必要性・有効性)、(2)ブロッキングにより得られる利益と失われる利益の均衡に配慮すべきこと(許容性)、(3)仮に実施する場合、通信事業者の法的安定性の観点から実施根拠を明確化すべきこと(実施根拠)、(4)仮に制度的措置を講じる場合、どのような法的枠組みが適当かを明確化すべきこと(妥当性)という4つのステップに沿って、丁寧に検証することが適当である。

- また、上記の検証に当たっては、主要先進国において、立法措置の中でブロッキングを対策の一つとして位置づけている例も参考にすべきである。

- アクセス抑止の全体像とブロッキング

- フィルタリング

- 利用者の端末等において、利用者や保護者の同意に基づき、特定サイトの閲覧を制限。

- 利用者・親権者の同意がある場合のみ有効。

- 閲覧制限サイトのリストは、フィルタリング事業者の判断による。

- 青少年には義務付け、依存症患者には導入働きかけが進展する等、一定の効果あり。

- 情報の削除

- 場の提供等を行う事業者が、利用規約等に基づき違法・有害情報を削除。

- 利用規約等に基づく削除については、私人間の契約に基づくもの。

- 削除の可否は、サイト運営者等の判断による。

- 情報が違法化されれば、事業者は約款に基づく削除が容易に。

- ジオブロッキング

- サイトを開設する事業者が、IP等に基づいて特定の国・地域のアクセスを制限。

- サイト運営者の判断による制限であり、通信の秘密に関する課題はない。

- 制限の可否は、サイト運営者等の判断による。

- 海外事業者については、強制できない。

- 技術的な回避策あり。

- CDN対応

- CDN事業者が、利用規約等に基づき違法・有害情報の削除、契約を解除等。

- CDN事業者に求められる対応に応じて要検討。

- オンラインカジノ事業者の契約状況による。

- 検索結果の非表示・警告

- 検索事業者が、特定のサイトを非表示にしたり、警告表示を行ったりする。

- 検索サービスの客観性・中立性、国民の知る権利とのバランスが必要。

- 具体的な仕組を踏まえて検討(過剰制限のおそれ等)。

- アルゴリズム対策とのいたちごっこの側面。

- ドメイン名の利用停止

- レジストリが、特定のドメイン名の利用を停止。

- レジストリに求められる対応に応じて要検討。

- 具体的な仕組を踏まえて検討(過剰制限のおそれ等)。

- 海外事業者については、強制できない。

- ブロッキング

- ISPが、利用者の同意なく、特定のアドレスへのアクセスを遮断。

- 通信の秘密の侵害に該当する(実施には法的根拠が必要)。

- 具体的な仕組みを踏まえて検討(過剰制限のおそれ等)。

- 技術的な回避が容易。

- フィルタリング

- ブロッキングに関する法的検討

- 必要性(ブロッキング以外の対策が尽くされたか)

- ブロッキングは、インターネット接続事業者(ISP)が、オンラインカジノの利用者だけでなく、すべてのインターネット利用者の接続先等を確認し、通信当事者の同意なく遮断等を行うものであり、電気通信事業法が規定する通信の秘密の侵害に該当する。

- 違法情報を閲覧する者の知る自由や違法情報を発信する者の表現の自由については要保護性自体が問題となり得るが、ブロッキングで用いられる手法は、技術的には違法情報に限らず、あらゆる情報の遮断を行うことができるものであることから、遮断先リストの作成・管理の在り方によっては、誤って遮断する「ミスブロッキング」や過剰に遮断する「オーバーブロッキング」等の課題があることが指摘されている。

- このように、ブロッキングが、電気通信事業法が定める「通信の秘密」の保護に外形的に抵触し、手法によっては 「知る自由・表現の自由」に制約を与え得るものであり、とりわけ電気通信事業法上の通信の秘密の侵害の構成要件に該当する行為であることから、実施には慎重な検討が求められる。すなわち、ブロッキングが単に有効な対策であるだけでは足りず、他のより権利制限的ではない有効な対策が尽くされたかどうかを検証することが必要である。

- この点、児童ポルノの流通防止については、国内における児童ポルノサイトの運営や情報の頒布に関与した者の取締りに加え、海外のサイト運営者に対する削除要請等、国内外においてその対策が積極的に行われてきた。また、SNS事業者等による利用規約等に基づく削除を含めて、他の手段が一定程度講じられている中にあってもなお、被害が減らないという実態があり、それを踏まえて、総務省の有識者検討会においてブロッキングを実施するための考え方が整理されたという経緯があり、この観点から参考になる。

- オンラインカジノについては、フィルタリング、削除、ジオブロッキング等、他のより権利制限的ではないアクセス抑止策の実効性を検証するとともに、支払抑止等のアクセス抑止策以外の様々な対策についての実効性も併せて検証し、これらの対策を尽くした上でなおブロッキングを実施する合理的必要性があるかどうかを検討すべきである。

- フィルタリングについては、すでにオンラインカジノを含むギャンブルは小学生から高校生までの全年齢向けに制限対象とされており、フィルタリングの提供を義務付けている青少年インターネット環境整備法の存在も相まって、少なくとも青少年向けには一定の取組が行われているといえる。フィルタリングサービスは、本人の同意があれば、青少年以外にも利用可能であることから、例えば依存症患者やその法定代理人、医療従事者等に対して一層の普及促進を図っていくことが考えられる。フィルタリングについては、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」を踏まえ、今後一層の普及促進の取組が期待される。

- 一方、オンラインカジノの広告や誘導を行うSNS事業者や検索事業者による削除等の取組については、一定程度対応が進んでいるものの、いまだ国民が容易にカジノサイトにアクセス可能な状況がある。この点については、上記改正「ギャンブル等依存症対策基本法」で違法行為としての明確化が図られ、IHC(インターネット・ホットラインセンター)の「運用ガイドライン」や総務省「違法情報ガイドライン」に明記されることにより、国内のSNS事業者等による削除が一層進むことが期待されることに加え、国外のサイト運営者等に対しても、ジオブロッキングの要請を行いやすい環境も整うことから、まずはこれらの対策の効果の検証を行うことが適当である。

- なお、オンラインカジノサイトの運営者は、トラフィック負荷の分散やサイバーセキュリティ対策の観点から、CDNサービスへの依存を高めているとの指摘がある。CDN事業者については、違法情報対策の観点から、利用規約等に基づく削除等の取組の強化が期待されているが、ネットワーク構成において実際に果たしている役割は契約毎に区々であること、海賊版対策を巡って訴訟が生じていること等から、まずは実態を把握することが求められる。

- 政府として、当面の間、上記の対策を包括的に進めるとともに、一定の期間を置いた上で、それらの対策を尽くしたとしてもなお違法オンラインカジノに係る情報の流通が著しく減少しない場合には、ブロッキングを排除せず、追加的な対応を講じることが適当である。

- 有効性(対策としてのブロッキングは有効か)

- ブロッキングについては、技術的な回避策(例えば、VPN等によりDNSサーバを迂回する方法)があると指摘されており、近年では、特定のスマートフォン等の端末におけるプライバシー保護を目的とする機能を利用することにより、誰でも容易に回避することができるようになっているとの指摘がある。児童ポルノサイトのブロッキングが検討された時と比べ、大きな環境変化を踏まえた議論が必要である。

- 一方で、カジュアルユーザや若年層がギャンブル等依存症になる前の対策が重要であり、ブロッキングは、これらの者に対し、オンラインカジノの利用を抑止することが可能であり、ひいてはギャンブル等依存症になることを未然に防止するなど、予防的効果があるとの指摘もある。

- 上記観点も踏まえ、ブロッキング実施国における実施手法や効果を検証しつつ、引き続きブロッキングの有効性に関する検討を深めていくべきである。

- なお、ブロッキングの有効性については、許容性(検討した有効性を前提に、全ての利用者の通信の秘密を侵害することとの関係で、均衡しているといえるか)の観点からも検討すべきである。具体的には、例えば、単に接続を遮断するだけではなく、オンラインカジノが違法であるとの警告表示を行うことで、よりブロッキングの予防的効果をあげられるとの指摘にも着目した議論をすべきである。

- 許容性(ブロッキングにより得られる利益が失われる利益と均衡するか)

- 上記を踏まえ、検討を行った結果、仮にブロッキングを行う必要性・有効性が認められる場合、ブロッキングが国民の基本的人権である通信の秘密を侵害する行為であることから、閲覧防止のための手段として許容されるためには、ブロッキングによって得られる利益が通信の秘密の保護と均衡するものであるかどうかを検討する必要がある。

- 電気通信事業法第4条が規定する通信の秘密の侵害行為は、直接の罰則が適用される刑事犯であるため、違法性を阻却するためには、刑法の考え方に基づき、法令行為(第35条)又は緊急避難(第37条)が成立するか否かが論点となる。

- 過去の検討では、児童ポルノサイトについて、児童の心身に対する生涯にわたる回復しがたい被害という被害の深刻さを踏まえ、総務省の有識者検討会等において緊急避難が認められるとの考え方が採られた一方、海賊版サイトについては、著作権者の経済的利益のために通信の秘密の制限することについて否定的な見解が示された(東京高判令和元年10月30日)。

- 上記は、緊急避難の成立要素である「法益の権衡」に関する判断であるが、仮に法令行為とする場合、通信の秘密の重要性を踏まえれば、緊急避難の法理を基礎としつつ、これを類型化して法定化することが考えられる

- オンラインカジノの利用は、刑法上の賭博行為に該当することから、ブロッキングによって得られる利益を評価するにあたっては、賭博罪の保護法益について検討することが出発点となる。通説・判例によれば、賭博の保護法益は「勤労の美風」という社会的秩序であるとされること(最大判昭和25年11月22日)から、これのみで通信の秘密の侵害を正当化することは困難である。

- 他方、オンラインカジノについては、賭け額の異常な高騰や深刻な依存症患者の発生など、きわめて深刻な弊害が報告されており、ブロッキングによって得られる利益は、必ずしも賭博罪の保護法益(社会的法益)に留まらず、刑法上の議論に尽きるものではない。

- 以上を踏まえ、ブロッキングにより得られる利益が失われる利益と均衡するかにつき具体的な検討が必要である。

- 実施根拠(仮にブロッキングを実施する場合どのような根拠で行うか)

- 上記を踏まえ、必要性・有効性と許容性が認められる状況において、電気通信事業者がブロッキングを行う場合、通信の秘密の侵害に外形的に当たることから、どのような根拠の下で合法的に行うことができるかを検証する必要がある。

- 刑法上の違法性阻却事由のうち、電気通信事業者によるブロッキングに実質的に適用しうる法理は、法令行為又は緊急避難のいずれかである。海賊版の事例において、法解釈(緊急避難の考え方)に基づき自主的にブロッキングの実施を表明した事業者が訴訟を提起され、実質的に敗訴ともいいうる判決が示されたことを踏まえれば、実施主体である電気通信事業者における法的安定性を確保する観点から、仮にブロッキングを行う場合には何らかの法的担保が必要である。特に、ブロッキングにおいて犠牲にされる利益は、電気通信事業者自身が処分可能なものではなく、あくまで利用者である国民一般のものであることから、電気通信事業者における法的安定性を確保することはきわめて重要である。

- なお、児童ポルノにおいては、事案の性質上、訴えを提起する当事者があまり想定されないが、一般論として、法解釈によるブロッキングには、個々の事業者に常に訴訟リスクが伴う点に留意が必要である。

- 仮に法解釈(緊急避難)で行う場合は、ブロッキングを実施する電気通信事業者において、個々の事案ごとに緊急避難の要件を満たしているかを検討し、事業者自らの判断(誤った場合のリスクは事業者が負担)で実施するかどうかを決めることになる。オンラインカジノサイトについては、無料版やゲーム等との区別が容易ではないことも指摘されているところ、仮に法令によって遮断対象や要件等を明確にしなければ、「ミスブロッキング」や「オーバーブロッキング」のリスクが高まり、法的責任(通信の秘密侵害罪、損害賠償責任)を回避するために遮断すべきサイトのブロッキングを控えることが考えられ、対策の法的安定性を欠くことになる。

- これを踏まえると、仮にオンラインカジノサイトのブロッキングを実施する場合には、法解釈に基づく事業者の自主的取組として行うのではなく、何らかの法的担保が必要である

- 妥当性(仮に制度的措置を講じる場合どのような枠組みが適当か)

- 上記を踏まえ、必要性・有効性と許容性が認められる状況において、電気通信事業者が法令に基づいてブロッキングを行う場合、通信の秘密との関係で問題とならないようにするために、どのような枠組みとすることが適当かを検討する必要がある。

- ブロッキングは、あくまで、違法情報の流通によってもたらされる弊害を除去する目的を達成するためのアクセス抑止策の一つであり、その枠組みを検討するに当たっても、当該弊害の除去という本来の政策目的に基づく規制体系の中で位置づけられるべきである。特に、カジノを巡っては、IR法制定の過程でランドカジノの合法化の要件が定められた一方、オンライン化の是非や要件については具体的な議論が先送りとなった経緯がある。先に述べたとおり、オンラインカジノについては、公営競技のオンライン提供において講じられているような対策がないことが、依存症をはじめとする弊害を悪化させている面があることから、ブロッキングの制度設計に当たっても、カジノ規制全般に対する議論抜きにその在り方を検討することは困難である。

- 具体的な制度を検討するに当たっては、通信の秘密の制限について厳格な要件を定めた例である「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」(いわゆる能動的サイバー防御法)や、フランスをはじめ違法オンラインカジノ規制の一環としてブロッキングを法制化している諸外国の例が参考になる。

- 少なくとも、以下の論点について具体的な検討が必要である。

- 遮断義務付け主体(遮断対象リストの作成・管理を適切に行う主体(オンラインカジノ規制と密接に関連)など)

- 遮断対象(対象範囲の明確化(国外・国内サイト、国外サイトのうち日本向けに提供するサイト、無料版の扱い等)など)

- 実体要件(補充性(他の対策では実効性がないこと)、実施期間、実施方法など)

- 手続要件(事前の透明化措置として、司法を含む独立機関の関与、遮断対象リストの公表など。事後的な救済手段として、

- 不服申立手続・簡易な権利救済手段の創設、実施状況の報告・事後監査の仕組など)

- その他(実施に伴う費用負担、誤遮断時の責任の所在(補償)など)

- 必要性(ブロッキング以外の対策が尽くされたか)

- 概括的整理と今後の検討に向けて

- オンラインカジノは、我が国の社会経済活動に深刻な弊害をもたらしており、喫緊の対策が求められている。その際、違法オンラインカジノをギャンブル規制の中でどのように位置づけ、実効的な対策を実現するかという観点から包括的に取り組む必要があり、政府全体で対策の在り方を検討していくべきである。

- オンラインカジノの利用が違法ギャンブルであるという前提に立ち、官民の関係者が協力し、包括的な対策を講じるべき。

- (包括的な対策の例:決済手段の抑止、違法行為に対する意識啓発・教育、取締り、アクセス抑止等)

- 上記の包括的な対策の中で、アクセス抑止についても、有効な対策の一つとして検討すべき。

- (アクセス抑止策の例:端末等におけるフィルタリング、サイト運営者等による削除、通信事業者によるブロッキング等)

- アクセス抑止策の一手段であるブロッキングについては、「通信の秘密」や「知る自由・表現の自由」に抵触しうる対策である。そのため、実施の必要性を判断するに当たっては、今後の規制環境や犯罪実態の変化等を踏まえ、他の権利制限的ではない手段が十分に尽くされたといえるか検証するとともに、オンラインカジノ固有の侵害性の内実を突き詰めた上で、ブロッキングにより得られる利益が失われる利益と均衡しているかを検証していくべきである。その際、ブロッキングは技術的な回避が容易になりつつあるといった大きな課題がある一方、ギャンブル等依存症等の予防的な効果があるとの指摘も踏まえ、ブロッキングの有効性に関する検討を深めていくべきである。

- それでも被害が減らず、上記のとおり、(1)他の権利制限的ではない手段が十分に尽くされていること及び対策として有効性があること、(2)ブロッキングにより得られる利益が失われる利益と均衡していることが認められる場合、ブロッキングの実施が可能となる。実施にあたっては、ギャンブル規制における位置づけや法的安定性の観点から、法解釈に基づく事業者の自主的取組として行うのは適当でなく、法的担保が必要である。今後、諸外国法制や他の通信の秘密との関係を整合的に解釈した法制度を参考にしつつ、通信の秘密との関係で問題とならないようにするために、どのような枠組みが適当であるかについて、遮断義務付け主体、遮断対象、実体要件、手続要件等を具体的に検討していくべきである

- オンラインカジノの利用が違法ギャンブルであるという前提に立ち、官民の関係者が協力し、包括的な対策を講じるべき。

- オンラインカジノは、我が国の社会経済活動に深刻な弊害をもたらしており、喫緊の対策が求められている。その際、違法オンラインカジノをギャンブル規制の中でどのように位置づけ、実効的な対策を実現するかという観点から包括的に取り組む必要があり、政府全体で対策の在り方を検討していくべきである。

~NEW~

総務省 令和7年「情報通信に関する現状報告」 (令和7年版情報通信白書)の公表

▼ 別紙1 「令和7年版情報通信白書の概要」

- 社会生活、企業活動において、スマートフォン・SNS・クラウド等が浸透・拡大。人々の生活や企業活動に重要・不可欠なデジタル領域が拡大。

- ネット接続端末は高齢者層を含めスマホへ移行。SNSの利用は全世代に拡大。

- 企業のクラウドサービス利用率は約10年で倍増。企業活動に不可欠な存在として浸透。

- 人々のニュース収集でもインターネットが重要な手段に。YouTube等のソーシャルメディアがニュースでも情報源。

- 最も利用しているテキスト系ニュースサービスはインターネット経由に。インターネットが50代まででは「最も欠かせない」情報源。

- YouTubeはどの世代でも約3割程度がニュース源として利用。

- メディアの信頼度では、インターネットの信頼度は、テレビ・新聞と比較すると全世代で低い

- AIが爆発的に進展、世界的な開発競争が激化。新たな技術動向も見られる。

- 大規模言語モデル(LLM)は、巨大な投資が可能な海外ビッグテック企業や海外スタートアップ企業等が発展を牽引。

- 性能向上をもたらす新たな技術が進展、開発競争が一層激化。(推論に強いモデル(例:OpenAI o1)、中国の新興企業によるオープンモデル(DeepSeek-R1)の登場、高性能な小型モデルの開発等)。

- いわゆる「AIエージェント」や、AIを応用したロボット開発の動きも世界的に加速。

- 最近の技術動向の例(LLM関係)

- 推論モデルの登場

- 2024年9月、OpenAIが、数学等の分野に強い「OpenAI o1」開発発表。

- 2025年東大入試の合格最低点を上回ったとの報道

- 中国スタートアップ企業のDeepSeek-R1

- 2025年1月、中国のAIスタートアップ企業DeepSeekが、「DeepSeek-R1」の開発を発表。

- 半導体企業等の株価が下落する等の影響。

- 相対的に小規模な言語モデルの開発

- 機密性が求められる等のローカル環境での利用や特定用途の利用で優位性等の観点から、小規模なモデルも積極的な開発が進展。

- Microsoftが2024年12月に発表したPhi-4(140億パラメータ)は、複雑な推論にも対応。

- 推論モデルの登場

- AIの研究開発力や活用に関して、世界的にリードする国と比べると、日本への評価は高くない。

- その一方で、日本発のLLMの開発も盛んに。技術進展による小型モデルの高性能化や、政府の支援施策も開発を後押し。

- 日本における個人の生成AI利用経験や、企業の生成AI活用方針策定状況は、いずれも2023年度調査より上昇。しかし、今回調査した他国より引き続き低い傾向。

- 個人

- 個人の生成AIサービス利用経験(2024年度調査)は、2023年度調査と比べて約3倍の約27%と大きく上昇。今回調査した他国と比べ低い。

- 20代は約45%が利用経験。

- 企業

- 生成AI活用する方針を定めている企業の比率(2024年度調査)は、約50%。2023年度調査(約43%)より増加。今回調査した他国と比べ低い。

- 生成AI活用する方針を定めている企業の比率は、日本の大企業では約56%に対して、中小企業では約34%にとどまる。

- 個人

- 海外プラットフォーム事業者は、収集したデータ等を活用し大きく成長。我が国でも大きな存在感を発揮。最近は海底ケーブルや発電所等のインフラにも影響を拡大。

- デジタル分野における日本企業のシェアは全般的に低い。デジタル関連サービス・財の赤字額も拡大傾向。海外事業者が大きな存在感。

- デジタル技術が社会経済活動に浸透し、社会基盤として存在感が増す中で、負の影響も一層大きくなる恐れ。AIを含むデジタル技術のリスクも一層増大の恐れ。

- 世界情勢の不透明性の高まり、自然環境変化に伴う災害激甚化、日本社会の少子高齢化等が進む中、進展するデジタル技術の恩恵を十分に享受できるよう、更なる技術開発や利活用を推進しながらも、デジタル技術や利用の進展により拡大を招く恐れがある脅威に対応していくことが重要。

- デジタル技術が社会経済活動に浸透し、社会基盤として存在感が増す中で、負の影響も一層大きくなる恐れ。

- デジタル技術の進展と社会基盤としての影響力拡大がもたらす、デジタル分野の主要な課題を概観。

- デジタル社会を支える信頼性のあるデジタル基盤の確保

- 我が国の社会課題の解決に向けたAI等のデジタル技術の活用等に伴う、通信・計算資源・電力等の需要増大や災害リスクに対応した、デジタル社会を支えるデジタル基盤の整備の必要性が増大。また、安定した経済社会活動の維持やセキュリティ確保等の観点から、過度な海外依存には懸念。

- 通信・電力等の需要増大が見込まれるデジタル社会を支える強靱なデジタル基盤の確保や、デジタル分野での競争力向上等を通じた我が国の自律性の確保等の取組が重要。

- AIの進展に伴う新たな課題

- AIは利便をもたらす可能性がある一方、リスクも広範に及ぶ可能性。また、我が国は、技術・産業・利用面において、世界のAI先進国に遅れを取っている状況。

- AIによるイノベーション促進とリスク対応を同時に進めるとともに、AI技術の推進、AIを活用した産業の進展、社会生活におけるAI活用などの一層の推進が必要。

- インターネット上の偽・誤情報等への対応

- 人々の情報収集においてインターネットが重要な手段となりつつある中、インターネット上の偽・誤情報の流通・拡散等、デジタル空間の情報流通を巡る問題も拡大。

- 偽・誤情報等対策に関しては、制度的対応、対策技術の開発やその支援、利用者のICTリテラシー向上といった総合的な対策が必要。

- サイバーセキュリティ

- デジタル活用が拡大する一方、世界情勢の不安定化・緊迫化等も背景にしたサイバー攻撃の洗練化・巧妙化等により、セキュリティリスクが拡大傾向。

- サイバーセキュリティ確保のためには、政府の対応、官民連携、国際連携、技術的対応、国民リテラシー向上等、すべての関係者による総合的な対応が重要。

- デジタル社会を支える信頼性のあるデジタル基盤の確保

- 進展するデジタル技術の効果的活用を一層拡大することで、我が国の社会課題の解決、軽減への貢献が期待。

- 我が国の主要な社会課題解決に向けたデジタルの役割とその展望を概観。

- 我が国の経済活性化・経済成長

- デジタル技術の活用により、生産性向上や競争力強化等が期待。また、我が国のデジタル企業の国際競争力の向上に向けた取組の推進が必要。

- 我が国が強みを持つ分野でデジタル技術活用を進めるとともに、次のデジタル基盤・サービスのカギを握る分野で、国際競争力を確保することが望まれる。

- 地方創生

- 少子高齢化の問題は、地方においてより一層深刻な状況。地方経済の疲弊、 地域・社会インフラの維持等の課題に対する対策は、喫緊の課題。

- デジタル・新技術の徹底活用により、地方の生活環境の維持・改善や、地域経済の活性化等に向けた取組の推進が重要。

- 激甚化する災害への対応

- 我が国において災害が激甚化、頻発化する中、デジタル技術の活用による防災・減災は大きな効果をもたらすと期待。

- 度重なる震災等に対応する形で、通信・放送ネットワークの強靱化が進められてきたが、さらなるデジタルインフラの強靱化が引き続き求められている。

- 我が国の経済活性化・経済成長

~NEW~

総務省 デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会(第34回)配付資料

▼ 資料34-2 放送局ビジネスの現状と未来

- 放送局ビジネスの推移

- 2024年度のテレビ広告費は3年ぶりに回復

- 需給のバランスによるスポット取引のコスト上昇や、パリ五輪などタイム領域の拡大、配信領域やコンテンツビジネスなど放送外ビジネスも伸長し、総売上が回復した

- 一方、過去数年単位で見れば放送事業も総収入も漸減傾向

- 需給バランスには普遍性がないため、視聴率に依存しない価値の創造を通じたビジネス改革が急務

- TVerなど配信領域は好調だが、放送ビジネス全体を補完するためには、さらなる成長が必要

- コンテンツビジネスなど放送外ビジネスの取組みは引き続き重要となっていく

- 伸長するインターネットメディア

- インターネットメディアの台頭により、認知・理解・購買・リピート・ファン化などの顧客行動を精緻に捉えるマーケティングが主流に

- テレビは広告領域において認知の獲得に効果的なメディアとされる一方、インターネット広告は顧客行動の全領域にわたって役立つメディアとする市場認識が強く、そのためニーズが上昇している

- インターネット広告は堅調に推移し、ここ数年では毎年3,000億円程度の伸長により2024年度ではテレビ広告の二倍の規模に成長

- 放送ビジネスがマーケティング全領域で役立つメディアとなるために

- テレビ広告の認知分析は優れる一方、インターネット広告と同様な顧客行動を詳細に可視化・分析は不十分

- 購買への貢献など本来のテレビが持つ効果を可視化することが非常に重要であり、またデジタル領域の活用によって、他インターネット広告同様、顧客行動を詳細に可視化・分析することでマーケティング全領域で活用が促進されるべきである

- 現在、次世代への様々な取組みが検討される中、「精緻な効果測定の開発」はインターネット広告に対抗する最も期待の分野

- これにはマーケティング活用を可能にする安心安全なデータ開発とテレビの価値を組み込んだデータ開発が重要

- さらに運用ガイドライン策定や共同技術開発を業界全体で進めることで市場への影響力の拡大に期待が持てる

- 活況なコンテンツビジネス市場における放送局の課題

- 配信事業者は巨額の資金力によりコンテンツ獲得が進み、コンテンツのマルチ活用も活況で話題性も高くビジネスも堅調

- 放送局は放送編成と両立させる必要があるため、コンテンツビジネスへの費用投資が配信事業者には及ばない状況

- 更に、放送権料が高騰している大型スポーツコンテンツに関しては、海外プラットフォームや通信事業者が取り扱うケースが増えており、すべての国民に無料で提供できる放送局での取り扱いが減少しているため、国民全体が広く視聴できる機会も減少している

- 配信事業者がユーザーやマーケティングニーズに応じた多様なコンテンツ展開で成功を収める中、放送編成を維持する放送局が同様のコンテンツ権利料や展開費用を確保するためには、新たな資金調達手法の開発を検討する必要がある

- さらに、放送局が単独で構想するだけでなく、業界全体での取り組みを模索していくことも重要

- 関心が高まるエリアビジネス市場でローカル局が躍進するために

- 地方では人口減少や少子高齢化などの課題がある一方、地域復興や活性化をビジネス機会と捉えるプレイヤーが増えている

- ローカル局はエリアビジネスを強化しているが、放送ビジネスを補う規模には達していない

- 放送局の特性を活かしたビジネスは、地域課題の解決と成果創出を両立し、価値を高める

- 系列ネットワークを活用し、県民に豊富な情報を提供し、その流通に責任を果たす

- 地域情報の強みを活かしたコンテンツ制作は、県民の利益を代表する

- 地域や取引先との関係を活かし、資金調達と連携開発で県の経済発展を担う

- 放送局コンテンツは貴重な存在

- デジタルコンテンツの偽誤情報や詐欺広告などが社会課題となっている中、放送局の安心安全で信頼されたコンテンツは希少な存在であり、ビジネス価値も高い

- 一方、動画コンテンツ視聴は多様化しており、TVerなど配信サービスを含めても、放送局コンテンツの視聴総量は減少している

- 健全な情報空間確保のため、安定した放送エコシステムは重要であり、テレビデバイスにおける放送局コンテンツ視聴は維持されるべき

- また、通信デバイス環境でも放送局コンテンツの視聴が増加するためのプラットフォーム構築や一層の強化は重要

~NEW~

国土交通省 これからも自動車を安心・安全に使用できる社会に向けて~時代に合わせた整備事業規制のアップデート~

▼ 報道発表資料

- 各アップデートの概要、今後のスケジュールについては次のとおり。

- 見直し概要

- 認証工場の機器要件の見直し

- 「道路運送車両法施行規則」(昭和26年運輸省令第74号)に定める自動車特定整備事業場が備えるべき作業機械等について、次のとおり改正を行う。

- トーイン・ゲージ、キャンバ・キャスタ・ゲージ及びターニング・ラジアス・ゲージを削除する。

- 比重計を比重計又はバッテリ・テスタに変更する。

- エンジン・タコテスタをエンジン・タコテスタ又は整備用スキャンツールに変更する。

- タイミング・ライトをタイミング・ライト又は整備用スキャンツールに変更する。

- 原動機、動力伝達装置、操縦装置、制動装置及び緩衝装置の分解整備をする事業場について、整備用スキャンツールを追加する(大型特殊自動車又は二輪の小型自動車を対象とする事業場を除く。)。

- ホイール・プーラ、ベアリング・レース・プーラ及びグリースガン又はシャシ・ルブリケータについて、普通自動車(大型)、普通自動車(中型)又は大型特殊自動車を対象とする事業場に限って備えることとする。

- 「道路運送車両法施行規則」(昭和26年運輸省令第74号)に定める自動車特定整備事業場が備えるべき作業機械等について、次のとおり改正を行う。

- 指定工場(大型)の最低工員数の緩和

- 「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について(依命通達)」に定める指定自動車整備事業の指定に係る設備等の基準について、対象自動車の種類に大型車を含むものであって、省力化機器を保有するなど一定の要件を満たす場合には、工員数を「5人以上」から「4人以上」に緩和する。

- 自動運転車の検査員要件の強化

- 「指定自動車整備事業規則」(昭和37年運輸省令第49号)に定める自動車検査員の要件について、自動運行装置を備える自動車が「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)に適合する旨の証明を行う自動車検査員となるためには、現行の要件を満たし、かつ一級の自動車整備士の技能検定に合格している必要があることとする。

- 自動車整備士資格の実務経験年数の短縮

- 「自動車整備士技能検定規則」(昭和26年運輸省令第71号)に定める技能検定の受験資格について、次のとおり改正を行う。

- 二級自動車整備士の受験資格に係る実務経験期間を3分の1短縮する。

- 三級自動車整備士の受験資格に係る実務経験期間を2分の1短縮する。

- 自動車タイヤ整備士等(特殊自動車整備士)の受験資格に係る実務経験期間を3分の1短縮する。

- 「自動車整備士技能検定規則」(昭和26年運輸省令第71号)に定める技能検定の受験資格について、次のとおり改正を行う。

- 「電子」点検整備記録簿の解禁

- 「国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」(平成17年国土交通省令第26号)を改正し、点検整備記録簿の備付け及び作成並びに特定整備記録簿の写しの交付について、これらを書面に代えて電磁的記録で行うことを認めることとする。

- オンライン研修・講習の解禁

- 各研修等の実施方法について、以下のとおり改正する。また、新たに「道路運送車両法の関係省令に基づく自動車整備に関する研修等をオンラインにより実施する上での留意事項について」を発出し、オンラインにより研修等を実施する上での留意事項を定める。

- 「自動車整備事業の取扱い及び指導要領について(依命通達)」に定める整備主任者研修及び自動車検査員研修について、オンラインによる研修の実施を可能とする。

- 「「自動車整備士養成施設の指定等の基準について(依命通達)」等の改正について」に定める学科に関する科目の教育について、オンラインによる実施を可能とする。

- 「電子制御装置整備の整備主任者等に係る運輸支局長等が行う講習について(依命通達)」に定める電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習について、オンラインによる実施を可能とする。

- 各研修等の実施方法について、以下のとおり改正する。また、新たに「道路運送車両法の関係省令に基づく自動車整備に関する研修等をオンラインにより実施する上での留意事項について」を発出し、オンラインにより研修等を実施する上での留意事項を定める。

- スキャンツール等による点検可能範囲の拡大

- 「自動車の点検及び整備に関する手引」(平成19年国土交通省告示第317号)に定める点検及び整備の実施の方法のうち以下の5つの点検項目について、目視等により直接確認する従来の点検方法に加え、スキャンツールを活用した確認方法等も認めることとする。(点検箇所/点検項目)

- ブレーキ・ペダル/踏みしろ、ブレーキのきき(日常点検)、踏み込んだときの床板とのすき間(定期点検)

- 倍力装置(ブレーキ・ブースタ)/機能(定期点検)

- 一酸化炭素等発散防止装置/二次空気供給装置の機能(定期点検)、排気ガス再循環装置の機能(定期点検)

- 「自動車の点検及び整備に関する手引」(平成19年国土交通省告示第317号)に定める点検及び整備の実施の方法のうち以下の5つの点検項目について、目視等により直接確認する従来の点検方法に加え、スキャンツールを活用した確認方法等も認めることとする。(点検箇所/点検項目)

- 認証工場の機器要件の見直し

- 今後のスケジュール

- 公布・施行 令和7年7月8日

- ※3.の施行にあっては令和11年4月1日7.の施行にあっては令和7年10月8日

- 見直し概要

~NEW~

国土交通省 令和6年度は85%以上で月単位の週休2日を達成!~営繕工事における「週休2日促進工事」の取組状況について~

- 国土交通省では、週休2日に取り組む営繕工事を対象にモニタリングを実施しています。「月単位の週休2日」に取り組む工事のうち、令和6年度に完了した工事の85%以上で「月単位の週休2日」を達成しました。

- 引き続き、受注者へのアンケート結果等を踏まえて、発注者の対応について必要な改善を図りつつ、「月単位の週休2日」の確保に向けた取組を推進してまいります。

- 背景

- 営繕工事においては、建設業における働き方改革を推進する観点から、平成30年度より労務費補正等の試行を行う「週休2日促進工事」を実施しています。令和6年4月より建設業への時間外労働の上限規制の適用が開始されたことなどを踏まえ、令和6年度より、工期全体(通期)での週休2日に加え、工期中の全ての月において週休2日の確保を目指す「月単位の週休2日」の取組を推進しています。

- 今般、月単位の週休2日に取り組む週休2日促進工事のうち、令和6年度に完了した工事の取組状況をとりまとめました。

- 取組状況(概要)

- 月単位の週休2日に取り組む週休2日促進工事のうち、令和6年度に完了した工事28件中24件(7%)で月単位の週休2日を達成しました。

- 月単位の週休2日を達成できた要因としては「受発注者間で円滑な協議が実施されたため」「適正な工期設定がなされたため」「各工事間の調整が適切に実施されたため」が多く挙げられています。

- 月単位の週休2日を達成できなかった要因としては「執務並行改修で、施工上の制約が大きいため」「作業員等が休日施工を望んだため」等が挙げられています。

- 今後の方針

- 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく発注関係事務の運用に関する指針の令和7年2月の改正等を踏まえ、今年度より、工期中の全ての週における週休2日の確保に向けた取組を推進しています。

- 引き続き、アンケート結果等を踏まえて、執務並行改修などにおける施工上の制約について、工事発注前の案件形成段階から施設利用者等と十分に調整を行うなど、発注者の対応について必要な改善を図ってまいります。

~NEW~

国土交通省 「標準的運賃」に係る実態調査結果の公表~「標準的運賃」の浸透・活用状況等について調査を実施~

- 国土交通省物流・自動車局では、令和6年3月に告示した「標準的運賃」の活用状況等について、トラック運送事業者及び荷主企業を対象にアンケート調査を実施しました。この度、調査結果をとりまとめましたので公表します。

- 平成30年に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(平成30年法律第96号)に基づき、運賃交渉力の弱いトラック事業者の適正な運賃収受を支援するため、令和2年4月に「標準的運賃」を告示しました。

- また、令和6年3月には、燃料高騰分なども踏まえて運賃水準を平均8%引き上げるとともに、燃料サーチャージ制度を盛り込むなどした新たな「標準的運賃」を告示しました。

- 今般、トラック運送事業者における制度の活用状況などの把握を行うことを目的として、原価計算の実施状況、標準的運賃の運賃交渉への活用状況、交渉の結果等について、アンケート調査を実施し、結果を取りまとめましたのでお知らせします。

- 調査結果の概要

- 調査期間

- 令和7年3月17日~3月28日

- 調査方法

- 事業者及び荷主に対するアンケート

- 調査対象

- 公益社団法人全日本トラック協会の会員事業者(約1,100者)

- ホワイト物流推進運動において把握した荷主企業(約200社)

- 調査結果(概要)

- 今回の調査(令和6年度)では、運賃交渉を行ったトラック事業者は約74%、このうち荷主から一定の理解を得られた事業者は約75%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約55%であった。

- 実勢運賃水準として、令和6年3月に告示した「標準的運賃」と比較し、8割以上収受できた事業者は約45%であった。

- 調査期間