企業不祥事・緊急事態対応トピックス

総合研究部 上席研究員 宮本 知久

前回までの『企業不祥事・緊急事態対応トピックス』では、公表や緊急記者会見の判断、対策本部ロードマップ(初動対応の手順)についてご紹介しました。

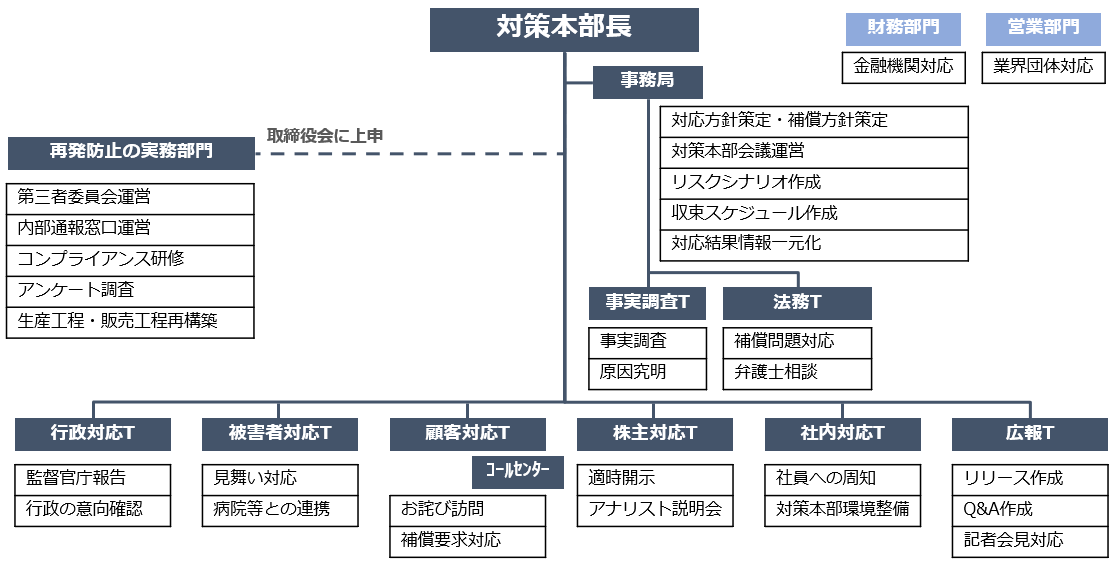

今回の第5回では、対策本部の編成と各チームの役割分担についてご紹介いたします。

1.対策本部組織と役割分担の例

危機管理規程や危機対応マニュアルを実際に作成するときには、次項「2.対策本部の設置判断」の項を先に記述してから対策本部の編成図を書くことが多いが、ここでは説明のしやすさから、編制図を先に紹介する。

対策本部の編成は製品事故、情報漏えい、システム障害、役員の逮捕など事案によって変えるべきであるが、原則的な考え方として、“謝罪や説明を行うべきステークホルダー別に編成する”ことが機動的な組織と言える。

*各チームの業務は一部のみ抜粋

なお、近年、サイバー攻撃や従業員の不正をはじめとする多くの不祥事において、デジタルフォレンジックやログ調査、データ復旧など、ICT技術を用いた事実調査を用いることが多い。この場合、組織図の事実調査チームに情報システム部門が参画することになる(対策本部長の下に情報システムTとして設置してもよい)。

組織編制と役割分担に関連し、3つポイントを紹介する。

(1)活動(特に初動対応)の手順と業務にあわせて編成

対策本部は発生事案の収束を機動的に推進するために設置するものなので、設置前に “この不祥事の収束に向けて、何を順番に進めるのか”という活動の手順についての見通しを立てなければならない。

手順の詳細は、前回のコラム『企業不祥事対応 対策本部ロードマップの紹介 ~事案の認知から発表までの手順~』で紹介しているので、ここでは割愛する。

申し上げたいことは、事案の認知後、速やかに想定メンバーが招集されるという仕組みも活動も必要なのだが、機械的にメンバーが集まるだけでは「今から我々は何をやるのか」から話し合う会議体に留まってしまう。集まることよりも対応の活動手順を明確にすることを重視しなければならない点にご留意いただきたい。

ここを強調する理由として、当社は多くの会社の危機管理規程や危機対応マニュアルを拝見してきたが「社長が対策本部の設置を指示する。対策本部の編成はこのとおり。主な役割分担はかくかくしかじか」とだけ書かれていて、活動の手順と内容が書かれていない(または曖昧に書かれている)ものをよくみかける。初動対応活動計画があっての組織編制であることは忘れないでいただきたい。

(2)応援社員の人選はスキルにも注目

不祥事の対策本部は臨時の組織であり、メンバーは平時の組織(総務部、人事部、広報部、営業部、製造部など常設の組織)から選抜され、応援社員も至急で招集される。また大規模な不祥事であればあるほど、大勢の応援社員が必要になる。

余談だが、筆者が経験した不祥事では、最大 約280人で活動を進めた例がある。もちろん全員臨時招集メンバーであった。

応援要員を人選するとき、その不祥事の収束に必要な作業の「スキル」が備わっている社員を選任することがベストである。「文書作成の要員が足りずに応援社員に来てもらったが、せっかく呼んだ社員が作成に長けておらず、結局、リーダーが作成することになり負担が増してしまった」といった実例がある。

(3)対策本部の環境整備も大切

これは不祥事を経験したことがない方には見落としがちな点だ。

次のように対策本部が活動しやすい環境を整備することも重要である。

【主な環境整備項目】

| 項目 | 主な準備品など | |

|---|---|---|

| A | 備品類の手配 | 複合機・ホワイトボード・プロジェクター・入退出カード |

| B | オフィス、車の手配 | レンタルオフィス・レンタカー・社内会議室常時使用予約 |

| C | ICT機器の手配 | 通信回線・PC・Wi-fi・クラウドサーバ・対策本部データベース |

| D | メンバーの健康管理 | 産業医面談・健康相談窓口の案内・感染症対策・食事手配・宿泊先手配 |

特にメンバーの健康管理と慰労は重要。緊急対応であるがゆえに残業や休日出勤を強いることにもなるだろう。フィジカル、メンタル双方のケアもさることながら、インフルエンザ流行期には予防接種の推奨や補助金の臨時支給などの対策も必要と考えていただきたい。

ここでも実例を一つ紹介しよう。

「対策本部に応援社員 数十人がパソコン持参で対策本部に来てくれたが、平時の情報セキュリティの一環で、部門別にファイルサーバへのアクセス制限が設定されており、せっかく作ったファイルを本部メンバーで共有し合えず、電子メールでファイルを転送し合わなければならないストレスが発生した。情報システム部門が一人ずつ設定を変えて対応したのだが、全員の設定の切り替え完了に2日かかった」という事例がある。環境整備も一つの活動項目なのだ。

2.対策本部設置の判断基準

会社の事業内容や規模、発生事案がもたらす経営と事業継続への影響は会社ごとで違うため、対策本部設置について一律的な定め方はできないが、例を2種類、紹介する。

| 影響度の基準 | 設置組織 | |

|---|---|---|

| レベルA | 危機事案(下記)により広範なマスコミ報道が予想され、企業イメージへの影響が大きく、経済的損失が甚大と判断される事態 | 対策本部設置 |

| レベルB | 危機事案(下記)のいずれかに該当する事態 | 対策本部設置 または 関係部署対応 |

| レベルC | 単発的なマスコミ報道の可能性がある、または相応の経済的損失が及ぶと判断される事態 | 関係部署対応 または 事業部門対応 |

※関係部署対応とは、発生事態に関係する部署や担当者との連携組織(管理本部と担当事業本部・拠点でチームを作るなど)を指す。

<危機事案の例>

| 1 | 死亡事故、重篤な健康被害、製品事故、環境汚染 |

| 2 | 重大な違法行為、社会的に関心の高い事件・事故 |

| 3 | 複数のメディアからの取材申込 |

| 4 | 行政処分 |

| 想定影響 | レベルと設置組織 | ||

|---|---|---|---|

| ① | 甚大な経済的損害や信用の棄損が予想される | 1つでも✓が入れば レベルA 対策本部設置 |

|

| ② | 行政処分等により事業停止が予想される | ||

| ③ | 広範なメディア報道が予想される | ||

| ④ | 企業イメージの棄損が予想され公式発表を要する | ||

| ⑤ | 一時的な経済的損害や信用の棄損が予想される | 1つでも✓が入れば レベルB 関係部署内対応 |

|

| ⑥ | 行政処分等が予想される | ||

| ⑦ | 単発的なメディア報道が予想される | ||

| ⑧ | 自社の不祥事ではなく取引先による不祥事だが、全社的に謝罪対応体制が必要である |

※関係部署対応とは、発生事態に関係する部署や担当者との連携組織(管理本部と担当事業本部・拠点でチームを作るなど)を指す。

<危機事案の例>

| 1 | 法令違反・行政処分 |

| 2 | 営業機密情報漏えい・個人情報漏えい |

| 3 | 役員の逮捕 |

| 4 | 労務問題 |

| 5 | システム障害 |

判断基準の適用に関して2点、補足する。

(1)レベル判定に迷ったら上位のレベルを適用する

事案によってはレベルA(大規模危機)かレベルB(中規模危機)か迷うこともあるが、レベルAで設置、招集することが大原則である。招集後に影響度が低いと判明すれば、段階的に活動を縮小すればよい。

(2)危機事案を捉えるときの注意点

事案の原因が自社になくても(自社の不祥事でなくても)危機対応が必要な事案がある。次のような事案では顧客や取引先など関係するステークホルダーに説明が必要な場合がある。すなわち危機かどうかは、原因が当社か否かでなく、自社のステークホルダーに被害を生じさせるか否かで判断すべき点で注意を要する。

【自社の役職員や業務を原因としない事案の例】

- 仕入先や販売先による出荷停止、自主回収事案

- サプライチェーンによる原材料、部品等の出荷停止

- 自社製品やサービスに対する、いわれのない誹謗中傷(SNSでの批判等)

- 自社製品・サービスに関連する製品群やサービス群に対する不買運動

- 社屋や工場の近隣施設での大規模な事故(自社の施設の事故ではない)

3.企業不祥事の裏話とトップが持っておくべき覚悟

当社での企業不祥事対応コンサルティングの提供開始のきっかけは、大別して2種類ある。

一つは、事案を認知してすぐに相談を受けて提供するパターン。対策本部(ないしは対応チーム)の設置前段階からアドバイスと実務支援を提供する。もう一つは、会社が不祥事を発表したあと、その会社の想定以上の反響や批判が多く、不祥事対応の専門会社を探して当社を知り、提供を開始するパターン。つまり初動対応を失敗してしまったあとの低減も含めて提供を開始するパターン。

後者の事例のうち、一つ驚くべく事案を紹介したい。こんな事案だった。

危機対応の推進と対策本部の発動をトップが止めていた”

この会社では法令違反が内部通報で発覚し、調査の結果、通報で示唆された違反行為が長年に亘り繰り返されていたことが判明した。法令に基づき所管官庁に報告を要するほか、多くのステークホルダーに謝罪と説明を推進しなければならない事案であった。会社では危機管理規程もマニュアルも整備されており、同事案が起きた場合、対策本部を設置し、ステークホルダーに謝罪と説明を行うルールとなっていた。

しかし、トップは危機管理規程の定めを知っていたが発動せず、関係部門の管理職たち数人で対応を行うことを指示。少人数体制のまま所管官庁に報告に出向いた。所管官庁は法令の権限で指導書を発出し、同日、同機関が公表を行うことになった。会社側は公表を準備していなかったが「行政機関が発表するのに自社が発表しないわけにはいかない」と、慌てて準備して翌日の発表を迎えた。その日のメディア報道を機に取引先と報道を見た人々から問い合わせと苦情が殺到。対応はままならず、約50人の社員を応援で補充したものの、呼ばれた社員たちも“ニュースで自社の不祥事を知ったばかり”の状況で、大混乱を招いていた。

さて、トップが発動に踏み切らなかった理由は「これほどの反響を想定していなかった」というもの。少し詳しく述べると、この会社の事業はある特定の製造業の取引先に、製品を納品するものであり、納品先に謝罪と説明を行えば、その先の顧客等への謝罪と説明は納品先がやってくれるものだという思い込みがあった。納品先に対して誠実に謝罪を行う覚悟はあった一方で、その先の顧客には大きな影響はない規模の不祥事だろうという見立てであった。

見立ての甘さが多くの非難を生み、より一層の信頼低下を招いた。また、メディア対応や謝罪対応と並行して、対策本部の役割分担の見直しと拡充を進める負担も相当なものであった。

さて、これを読んでいるトップ、経営陣の方に二つ取り上げて申し上げたい。

その1 “今、危機が起きたら自分はどうあるべきか”を常に考えて過ごす

危機管理規程やマニュアルなどルールや仕組みがいくら素晴らしくとも、トップや経営陣が判断を誤れば、不祥事の収束はおろか、被害の拡大、倒産、廃業のリスクを増大させる。経営陣としていかなるときも有事に身を置き、小さな事案に思えても甘く捉えず、自分のあるべき判断を考えて行動する習慣を身に着けておくべきであろう。「急に言われても困るよ…」を無くし「よし!いつでも来い、準備はできている!」に変えるには、常に有事を想像しておくことが大切である。

その2 “今、危機が起きたらすぐに報告が上がってくるか”を確認し改善する

発生した事案が現場からトップに上がってくる仕組みが機能していなければ、トップは判断しようがない。常設事業部門の平時のリスク報告ルートの確立はもとより、三様監査(監査役監査、会計監査人監査、内部監査)の実効性の向上、そして内部通報窓口等、別ルートからのリスク報告の機能向上を、トップが主導的に指揮すべきである。

そのうえで、現場で法令違反等のリスクの発生を隠ぺいすることがないように、従業員に対しリスクを報告したことに関する不利益取り扱い禁止の周知を含めてトップメッセージの発信するほか、階層別コンプライアンス教育、研修などの対策を実施することが重要である。特に、近年の法令違反等の企業不祥事においてはミドルマネジメント(中間管理層)が現場でリスクを隠ぺいする問題が指摘されており、ミドルマネジメントに役割と責任を自覚してもらうための啓発も重要といえる。「ええぇ、聞いてないよ…」は、危機管理経営においてはNGだと心得てほしい。

対策本部の編成と各チームの役割分担の解説は以上のとおりです。

筆者は、ICT技術の進展や経営のグローバル化、SNSの普及、人々の価値観の変化など、時代の変化に伴い、平時の経営のみならず有事の危機対応、不祥事対応についても、高度な技術が求められる時代になったと感じています。有事の備えを「判断」の観点、「実行」の観点の両面から検討し、経営の仕組みとして整備、運用することが欠かせない時代だといえます。

有事の判断、実行の備えとして今回のコラムを参考にしていただければ幸甚です。

【参考書籍】

- 尾崎恒康 平尾覚 大賀朋貴 船越涼介

『役員・従業員の不祥事対応の実務 調査・責任追及編』第一法規 2024年2月20日 - 尾崎恒康 平尾覚 大賀朋貴 沼田知之 井浪敏史 八木浩史 船越涼介 鈴木悠介

『役員・従業員の不祥事対応の実務 社外対応・再発防止編』第一法規 2024年3月10日 - 山見 博康『危機管理広報大全』自由国民社 2024年7月8日

【当社関連コラムの紹介】